Der Neurowissenschaftler António Damásio, der durch Bestseller wie „Descartes’ Irrtum“ bekannt wurde, ist diese Woche an der Universität Tübingen zu Gast. Er diskutiert dort seine Theorie der Emotionen: ohne sie, behauptet er, kann ein Mensch nicht rational sein.

Tübingen - An der Börse kennt man den Panikverkauf: Ein Anleger sieht die Kurse fallen und entscheidet sich rasch zum Verkauf, um seine Verluste zu beschränken. Dieser Fluchtreflex ist im Gehirn tief verankert: Er stammt aus einer Zeit, als es hilfreich war, vor dem Säbelzahntiger zu fliehen, ohne vorher das Für und Wider abzuwägen. Moderne Büromenschen, so die verbreitete Ansicht, haben schwer an diesem evolutionären Erbe zu tragen. Sie müssen Meetings durchstehen und Kursverluste ertragen, obwohl sie lieber sofort aussteigen würden.

Der Neurowissenschaftler António Damásio, der diese Woche an der Universität Tübingen zu Gast ist, sieht das anders (beispielsweise in dieser Studie): Er hat in seiner wissenschaftlichen Karriere genügend Patienten ohne Fluchtreflex kennengelernt. Bei ihnen ist die Amygdala zerstört, eine kleine Hirnregion, die auch als Angstzentrum bezeichnet wird. Bei diesen Patienten hat Damásio mit seiner Frau und Ko-Forscherin Hanna beobachtet, dass sie aus ihren Fehlern nicht lernen. Was wie ein Vorzug wirkt, entpuppt sich als großer Nachteil: Man spürt den Fluchtreflex selbst dann nicht, wenn es wirklich notwendig wäre. Und der Verstand, der die Verluste ebenfalls kommen sieht, ist kein vollwertiger Ersatz. Auch wenn die Intelligenz der Patienten ansonsten nicht beeinträchtigt ist, gehen sie unnötige Risiken ein und sind bald bankrott. Im Laborversuch kommen sie selbst mit Spielgeld nicht zurecht (siehe 2. Seite).

Der Fluchtreflex, argumentiert das Forscherpaar Damásio, ist notwendig, damit man lernt, wie es ist, in Gefahr zu sein. Nur wer dieses unangenehme Gefühl kennt, hat das Zeug, um sich davor zu schützen. Das Geschehen an der Börse mag zwar rein rechnerisch zu erfassen sein, doch dafür ist der Verstand nicht geschaffen. Ein brillanter Ökonom, so die These der beiden Hirnforscher, würde bald sein Kapital verlieren, wenn er nicht auch über Emotionen verfügen würde, die ihn vor gefährlichen Situationen zurückschrecken lassen.

Verkehrte Welt: ich habe Angst, weil ich weglaufe

Zur Rationalität gehört also auch das Gefühl – für diese These ist der 70-jährige Damásio bekannt, der mit seiner Frau an der University of Southern California arbeitet. Zwei Hirnregionen spielen für ihn eine besondere Rolle: die Amygdala, die in gefährlichen Situationen unmittelbar Emotionen auslöst, und der ventromediale Kortex, der solche Emotionen gewissermaßen simuliert. Wenn man vor einer Entscheidung steht und verschiedene Optionen im Geiste durchgeht, sorgt diese Hirnregion dafür, dass schwache Abbilder der Originalemotionen entstehen. Ein Börsianer, der eine riskante Transaktion erwägt und über die Möglichkeit des Totalverlusts nachdenkt, sollte dabei ein sehr mulmiges Gefühl bekommen, weil auch die bloße Vorstellung eines Totalverlusts dieselbe Emotion hervorruft wie ein echter Verlust. Ohne dieses Gefühl, so Damásio, ist der Verstand aufgeschmissen. Er verheddert sich in seinen Gedankenspielen und trifft am Ende womöglich die falsche Entscheidung.

Damásio ist tonangebend auf seinem Gebiet und durch populärwissenschaftliche Bestseller wie „Descartes‘ Irrtum“ auch weit über sein Fach hinaus bekannt. Seine These, dass Rationalität nicht ohne Emotion auskomme, wird von Kollegen auch weitgehend geteilt. Doch dahinter verbirgt sich ein Theoriengebäude, das viele überraschen dürfte und das in der Fachwelt auch kritisch diskutiert wird. Einen solchen Punkt hat Damásio bei einem öffentlichen Vortrag am Dienstagabend im Festsaal der Universität Tübingen erläutert: Gefühle entstehen seiner Ansicht nach, weil sich der Körper selbst beobachtet. Das Gefühl der Angst entsteht beispielsweise, weil das Gehirn registriert, wie Stresshormone ausgeschüttet und die Muskeln angespannt werden, damit man gleich fliehen kann. Die Angst ist Damásio zufolge nicht, wie man denken könnte, Auslöser des Fluchtreflexes, sondern eine Folge davon.

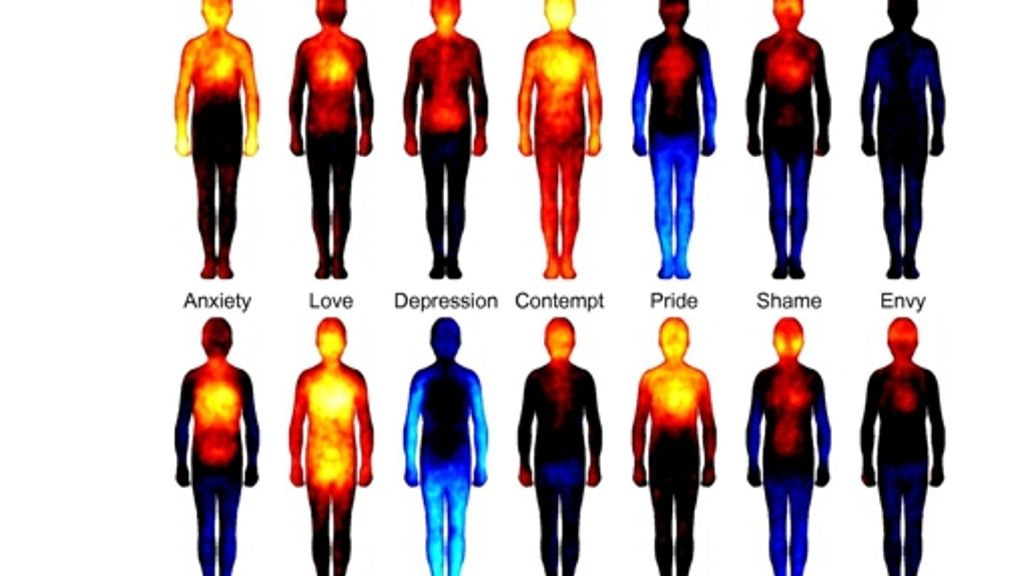

Damásio zitierte eine Studie des finnischen Hirnforschers Lauri Nummenmaa von der Aalto-Universität, der seine Versuchspersonen gefragt hatte, wo sie Gefühle wie Angst, Liebe oder Stolz körperlich spüren. Je nachdem, ob sie mehr oder weniger Aktivität spüren, färbten die Probanden die Regionen in warmen oder kalten Farben ein. Die Durchschnittsbilder zeigen, dass jedes Gefühl mit einem ganz eigenen Aktivitätsmuster einhergeht – was gut zu Damásios Theorie der Gefühle passt. Ohne Beispiele auszuführen, Experimente zu schildern oder auf Einwände seiner Kritiker einzugehen, erläuterte er, warum es die Natur seiner Ansicht nach so eingerichtet habe, dass die Gefühle erst bewusst werden, nachdem der Körper reagiert hat: Auf diese Weise lerne man fürs nächste Mal. Das Gefühl sage einem, ob die Situation gut oder schlecht ist, und das helfe später beim Abwägen von Handlungsoptionen. Auch wenn Gefühle nicht steuerbar sind, so sind sie laut Damásio der Schlüssel zu einer rationaleren Steuerung des Verhaltens.

Zocken im Auftrag der Wissenschaft

Experiment

Ein großer Teil der Forschung von António und Hanna Damásio beruht auf einem Spiel, in dem die Probanden zocken müssen. Weil die beiden Forscher über Jahrzehnte an der Universität des US-Bundesstaats Iowa gearbeitet haben, wird es Iowa Gambling Task genannt. Die Probanden sollen aus ihrem Spielgeld mehr machen. Dazu müssen sie Karten ziehen. Auf manchen Karten steht ein Gewinn, auf anderen ein Verlust.

Risiken

Die Damásios und ihre Kollegen untersuchen, ob die Probanden begreifen, dass der eine Kartenstapel riskanter ist als der andere. Karten des einen Stapels werfen zwar manchmal hohe Gewinne ab, doch es drohen auch hohe Verluste. Auf lange Sicht – die Spieler ziehen im Verlauf des Experiments 100 Karten – ist der andere Stapel mit den kleineren Gewinnen und kleineren Verlusten ertragreicher.

Reaktionen

Wenn normale Probanden eine Verlustkarte ziehen, sinkt der elektrische Widerstand ihrer Haut, weil sie feuchter wird – ein Zeichen dafür, dass sie unter Druck geraten. Noch bevor ihnen klar wird, dass der eine Stapel riskanter ist als der andere, reagiert ihr Gehirn: Die Hände werden feucht, bevor man eine Karte vom riskanten Stapel zieht.

Defizite

Patienten mit Hirnschäden in der Amygdala oder dem ventromedialen Kortex kommen nicht so weit: Sie reagieren nicht auf Verlustkarten und verlieren oft ihr Spielgeld, noch bevor das Spiel zu Ende ist. Ohne die unangenehmen Gefühle, die durch die feuchten Hände angezeigt werden, kann man keine rationale Strategie entwickeln, sagen die Forscher.

Spiel

Unter „Iowa Gambling Task“ findet man das Spiel im Google Play Store und bei Apples iTunes .