Um neue Medikamente auf den Markt zu bringen, müssen vorab Millionenbeträge investiert werden. Der Tübinger Mediziner Joachim Riethmüller will Investoren finden, um mehrere Patente realisieren zu können.

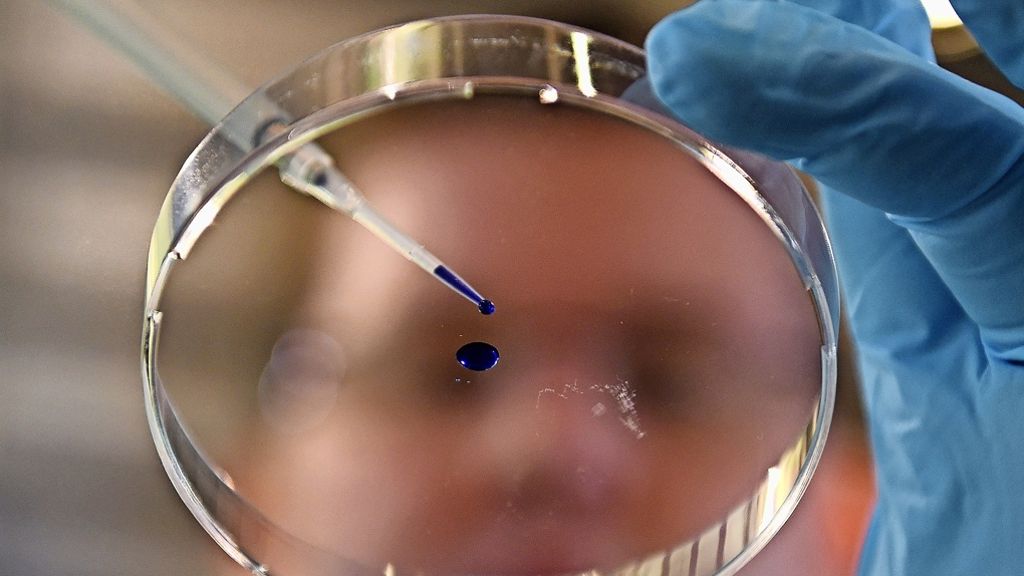

Ditzingen - Es ist ein Risiko, immer. Auch wenn vorab jahrelang geforscht worden war, Entwicklungen in der Petrischale und der Maus beobachtet und dokumentiert wurden – am Ende steht immer irgendwann der erste Mensch. Der erste Mensch, der ein neues Medikament testet, der sich der Forschung zur Verfügung stellt, der das Risiko auf sich nimmt, dass doch etwas passiert, dass Nebenwirkungen auftreten, weil der menschliche Körper – aus welchen Gründen auch immer – nicht so reagiert, wie es nach allen vorangegangenen Studien zu erwarten gewesen wäre.

In Deutschland wird in dieser Phase, also beim ersten Versuch am Menschen, nicht an mehreren Personen gleichzeitig getestet. Das sei schon aus ethischen Gründen nicht denkbar. „Man macht einen Test nach dem anderen“, erklärt Joachim Riethmüller das Verfahren. Gehe etwas schief, werde das Verfahren sofort gestoppt. Der Leiter der Mukoviszidose-Ambulanz an der Tübinger Universitätsklinik für Kinder- und Jugendmedizin gehört der Ethikkommission der Landesärztekammer an. Ein Fall, wie es ihn zu Jahresbeginn in Frankreich gab, sei hierzulande nicht möglich, sagt der Mediziner. Dort endete ein Arzneitest katastrophal. Ein Proband – eine Testperson – starb, vier Probanden erkrankten schwer.

Hohe Millionen-Aufwendungen

Über die Gründe des missglückten Versuchs will das stellvertretende Kommissionsmitglied nicht spekulieren. Doch die Entscheidung, in diesem frühen Stadium hierzulande das Medikament nur nacheinander an jeweils einem einzelnen Probanden zu testen, hält er für absolut richtig. Das habe aber allerdings auch zur Folge, dass die großen Arzneimittelfirmen nicht nach Deutschland kämen – Zeit ist Geld, auch in diesem Fall. Für diese erste Testphase würden in der Regel 15 bis 20 Testpersonen benötigt, sagt der 54-Jährige. Danach folgen zwei weitere Phasen, für die zunächst bis zu 20, in der dritten Phase dann bis zu mehrere tausend Probanden benötigt werden.

Arzneimittelkonzerne wenden für die Entwicklung eines Medikaments laut Riethmüller durchaus 60 Millionen bis 100 Millionen Euro auf. Der Gewinn, den sie durch den Verkauf eines hochwirksamen Präparats einstreichen, macht dies schließlich um ein Vielfaches wett – wenn die Zielgruppe denn groß ist. Die der Mukoviszidose-Patienten ist es nicht und das Interesse der Konzerne deshalb gering.

Verlängerte Lebenserwartung im Blick

Deshalb ist der in der Klinik tätige Riethmüller derzeit selbst auf der Suche nach Investoren, nach einem Philantropen, einem Menschenfreund also, der einige Jahre warten könne, ehe er aus seiner Investition würde Kapital schlagen können. Drei Patente sind angemeldet für Medikamente, um den Mukoviszidosepatienten zu helfen, ein viertes kommt hinzu. „Dann wird es für die Investoren sicher, dass sie etwas von der Investition haben.“ Weil schon viele Studien gemacht seien, die Entwicklung also nicht von vorne beginne, benötige er auch weniger Kapital. Riethmüller rechnet mit fünf bis sechs Millionen Euro pro Medikament. „Das Konzept für die Entwicklung steht“, sagt Riethmüller. Wenn man dazu beitragen könne, die Lebenserwartung der Mukoviszidose-Patienten von heute 40 irgendwann auf 60 oder 70 Jahre zu erhöhen oder aber die Patienten einfach länger stabil zu halten, dann sei es „eine ethisch-moralische Pflicht, das zu machen“. Im Kern geht es um die Anwendung von Stickoxid und Trockensalz. Zudem soll eine Kombination von drei Antibiotika zum Medikament werden. Die Patienten für die notwendigen Studien zu finden, sei kein Problem, ist sich Riethmüller sicher. Viele seiner Patienten erlebt er als wissende, in gewisser Weise auch experimentierfreudige Menschen. „Sie wissen, dass man auch durch Ausprobieren weiter kommt.“ Man begleite die Patienten auf ihrem Weg: „Sie sind hochgebildet und wissen, auf was sie sich einlassen“.