Leonard Cohen hat das Publikum in der Schleyerhalle am Freitagabend begeistert - mit seinen Liedern und einem Kommentar zu Stuttgart 21.

02.10.2010 - 11:01 Uhr

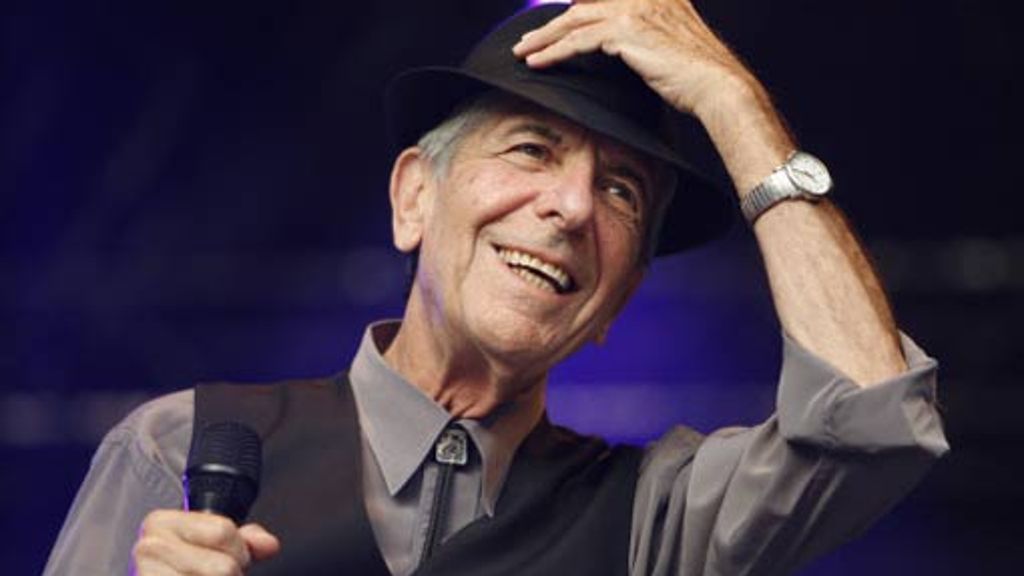

Leonard Cohen kokettiert nicht mit seinen 75 Jahren

Geflüsterte, gehauchte, geraunte Meditationen auf der Basis seiner unvergleichlich bilderreichen Songs sind es, mit denen der kanadische Songwriter die 8.500 Menschen in der nahezu ausverkauften bestuhlten Schleyerhalle bannt. Beschwörend rau und dunkel klingt dabei Leonard Cohens Stimme. Nur einmal entfleucht sie in lichte Höhen: „Hallelujah“ heißt bezeichnenderweise das Lied, in dem davon die Rede ist, dass einer versuchte zu berühren, weil er nicht mehr fühlen konnte. Da geht dieses großartige, beglückende Konzert gerade in seine vierte Stunde.

Zeit ist kostbar für einen Mann, der jetzt endlich so alt ist, wie seine Stimme immer schon geklungen hat. Leonard Cohen kokettiert nicht mit seinen 75 Jahren. Doch er flechtet sie auf sehr kunstvolle Weise in seinen fantastischen Traumkosmos ein: Als er „I’m your man“ gurrt, den Titelsong seines gleichnamigen erotomanen Albums aus dem Jahr 1988, da dichtet Cohen die Maske eines alten Mannes ins Lied, die er der Liebe wegen – so bekundet er – jederzeit tragen würde. Dazu lüpft er den Hut – und altert tatsächlich.

Die Zeile mit dem alten Mann ist symptomatisch dafür, wie beflügelt Leonard Cohen in Stuttgart Liedern, die größtenteils zwanzig bis gut vierzig Jahre auf dem Buckel haben, neues Leben einhaucht. Gleich zu Beginn seines Konzert gelingt ihm so ein magischer Sog: „Ain’t no Cure for Love“ zerdehnt er virtuos, er bricht das Lied wie Brot und setzt die Krumen bluesig groovend neu zusammen. Gleich drauf wird „Like a Bird on a Wire“ zu einer Hommage an die Entschleunigung. Dann gibt er „Everybody knows“ mit irrwitziger Phrasierung und melodiöser Ausflugslust. „Jeder weiß, dass der Deal faul ist“, heißt es in diesem lakonischen Geniesteich, „der alte, schwarze Joe zupft immer noch Baumwolle für deine Schleifen.“

Cohen wählte immer schon den sanften Weg

Dass Leonard Cohen mittlerweile aussieht wie die Idealbesetzung des distinguierten Paten in einem guten Mafiafilm, macht seine Lebensbeschreibungen nur noch eindringlicher. Dass er beim Singen seine Augen zu undurchdringlichen Schlitzen verengt, macht den Weg nach Innen um so plausibler. Manchmal, bei der bewegend hingebungsvollen Version seiner Erinnerungsballade an Janis Joplin, „Chelsea Hotel # 2“, etwa, illustriert Leonard Cohen sein Sichversenken im Kniehen auf der Bühne. Es gibt nicht viele Songwriter, denen die Kunst gelungen ist, sich mit Liedern eine eigene Welt aus vollkommener Schönheit zu zimmern, in die das Publikum nach Belieben eintauchen darf.

Die magischen Beschwörungsformeln des gitarrespielenden Poeten werden in Stuttgart bei glasklarem Sound von einer exquisiten Band befeuert. Was die Gitarristen Javier Mas und Bob Metzger an virtuoser Zärtlichkeit beisteuern, was Dino Soldo an der Klarinette, am Saxofon und an der Mundharmonika von der Sehnsucht erzählt, und was der Bassist Roscoe Beck an Leidenschaft generiert, ist schlichtweg sensationell. Und sanft, sehr sanft – drei Mal stellt der Meister seine Musiker an diesem Abend ausführlich vor, den vorzüglichen Drummer Rafael Bernardo Gayol beispielsweise als „Prinzen, Priester und Poeten“, und eine der beiden Backgroundsängerinnen spielt nebenbei Harfe.

Der sanfte Weg ist schon immer der des Künstlers Leonard Cohen gewesen. Als Bob Dylan seine Gitarre wütend elektrifizierte und „Like a rolling Stone“ explodieren ließ, als Jimi Hendrx in Woodstock die amerikanische Hymne malträtierte, da beschrieb Leonard Cohen seine Depressionen und seine erotischen Fantasien zur akkurat gezupften Konzertgitarre mit Darmsaiten.

In seiner Konzertdramaturgie spiegelt sich seine Leidenschaft

Bei „Suzanne“ erzeugt Cohen mit geradezu surrealer Hingabe an die Tee, Orangen und Liebe auffahrende Frau Gänsehaut in der Schleyerhalle. Aber dieser nur selten explizit politische Dichter stellt in Stuttgart auch eine Wachheit unter Beweis, die sein behutsam eingerichtetes Refugium aus wunderschönen Liedern nur um so kostbarer macht: Es sei ein Privileg, sich zu einem Konzert versammeln zu können, während Chaos und Dunkelheit die Welt umklammert hielten, sagt Cohen. „Solidarität mit den Bäumen, die Sie so geschätzt haben“ bekundet er dann. Sein Stuttgart-21-Kommentar leitet zum Jubel des Publikums „Anthem“ ein, eine seiner starken, getragenen Hymnen für das Trotzdem, in der unwirklich schöner Sirenengesang der Schwestern Charley und Hattie Webb tatsächlich die Lücken aufreißt, durch die das sehnlich besungene Licht ins Dunkel der Welt zu dringen vermag.

Leonard Cohen betreibt die Versöhnung des Pathos mit der Lakonie seit mehr als vierzig Jahren mit einer kaum zu überbietenden Meisterschaft: Allein die dreieinhalb Stunden währende, schier unglaubliche Präsenz des aufrechten, kniehenden oder auch tänzelnden alten Mannes auf der Bühne der Schleyerhalle ist ein starkes Statement wider den Zynismus einer Welt im Geschwindigkeitswahn. In seiner brillanten Konzertdramaturgie spiegelt sich eine ungebremse Leidenschaft für ein Leben, das keinen Tod mehr zu fürchten braucht: Mit einer seherischen Version von „Take this Walz“ beendet Leonard Cohen den offiziellen Teil eines Konzertereignisses, das daraufhin mit „So long, Marianne“ von neuem beginnt. „Du gingst, als ich dir sagte, ich sei neugierig“, heißt es in diesem Lied, „ich sagte nie, dass ich mutig sei.“

Leonard Cohen hat den Code des Abschieds und der Wiederkehr in seinen Liedern auf eine Weise durchdrungen, die das endgültige Verschwinden von der Bühne glücklicherweise recht schwierig macht. Vorher muss er noch ein für seine Verhältnisse geradezu aufgekratzt ausgelassenes „Closing Time“ geben, ein verwunschen bluesiges „I tried to leave you“ und, ganz zum Schluss, eine andächtige Interpretation eines der tiefsinnigsten und zugleich verschrobensten Liebeslieder der Popgeschichte, das Leonard Cohen 1968 in Gedanken an ein intensiv genutztes Hotelbett geschrieben hat. „Hey, that’s no Way to say Goodbye“, behauptet Leonard Cohen also. Dem ist nichts hinzuzufügen.