Materialwissenschaftler der Universität Stuttgart können winzige Strukturen von Bauteilen im Nanobereich sichtbar machen. Sie kooperieren dabei mit dem Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme.

Stuttgart - Wer auf einer Klippe steht und hinabschaut, ist in einer ähnlichen Situation wie ein Forscher an einem hochauflösenden Mikroskop: Er sieht das Meer, aber nicht die Klippe. Ob der Fels aus unterschiedlichen Gesteinsschichten aufgebaut ist oder ob es darin Höhlen gibt, sieht man von oben nicht. Ein Forscher, der das zweidimensionale Bild eines Nanoteilchens auf dem Bildschirm betrachtet, kann ebenfalls kaum beurteilen, wie die Seiten des Teilchens beschaffen sind. In den miniaturisierten Bauteilen im Computer bestehen manche Metalle zum Beispiel aus einzelnen Nanokristallen, und die Bruchstellen zwischen den Körnchen verändern den Stromfluss. Materialwissenschaftler möchten genauer verstehen, was dort geschieht. Guido Schmitz, der seit einem halben Jahr an der Universität Stuttgart forscht, empfiehlt für diese Zwecke die dreidimensionale Mikroskopie.

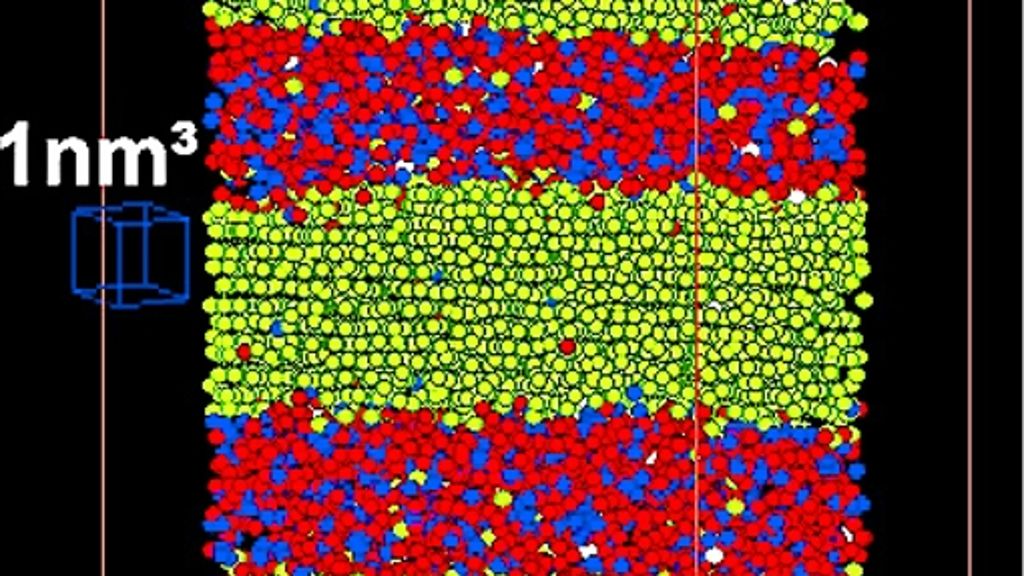

Dazu braucht man eine kleine Vakuumkammer, ein starkes elektrisches Feld sowie einen Laser. Und die Probe, die man dreidimensional untersuchen will, muss in Form einer Nadel vorliegen, die um einiges feiner ist als eine Stecknadel. Bei einem Vortrag am Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Stuttgart-Büsnau hat Guido Schmitz beschrieben, wie man zum Beispiel eine dünne Scheibe aus einer Solarzelle herausschneidet und von ihr wiederum ein Stäbchen abspaltet, das man in der Vakuumkammer platziert. „Das geht auf den Nanometer genau“, sagt er. Wenn das elektrische Feld angeschaltet ist und der Laser immer wieder kurz auf die Spitze des Stäbchens schießt, löst sich dort ein Atom nach dem anderen und fliegt in Richtung eines Detektors. Weil die Flugbahn von der Startposition abhängt, kann Guido Schmitz mit seinen Mitarbeitern anschließend zurückrechnen, wo das Atom in der Nadelspitze saß. So sind dreidimensionale Rekonstruktionen von Objekten möglich, die aus einigen Millionen Atomen bestehen. „Das geht mit praktisch jedem Material“, sagt Schmitz, „solange die dünne Spitze stabil bleibt.“

Eine neue Form der Kooperation

Eric Mittemeijer vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme zeigt sich glücklich darüber, diesen Materialwissenschaftler nach Stuttgart berufen zu haben. Schmitz besetzt einen Lehrstuhl, der sieben Jahre vakant war. „Das war keine leichte Zeit“, sagt Mittemeijer. Früher seien in der Materialwissenschaft Professoren berufen worden, die zugleich einen Lehrstuhl an der Uni hatten und eine Abteilung am Max-Planck-Institut leiteten, das früher Max-Planck-Institut für Metallforschung hieß. Diese Praxis habe die Max-Planck-Gesellschaft nicht fortführen wollen, berichtet Mittemeijer, der selbst die Doppelfunktion an Max-Planck-Institut und Universität ausübt. Für Guido Schmitz hat man die Lösung gefunden, dass er an der Uni arbeitet und ein Labor am Max-Planck-Institut betreibt. Es erfordere viel gegenseitiges Verständnis bei beiden Einrichtungen, sagt Mittemeijer, damit daraus eine fruchtbare Kooperation entstehe.

Benannt ist das jährliche Kolloquium am Max-Planck-Institut nach dem langjährigen Direktor Günter Petzow, der im Alter von 88 Jahren demnächst zum Ehrenvorsitzenden der Deutschen Gesellschaft für Materialkunde ernannt werden wird. Er überreichte dem aus Israel stammenden Ilia Platzman einen Preis für Nachwuchsforscher. Ilia Platzman erforscht biologische Materialien und fängt zum Beispiel Immunzellen des Körpers in winzigen Wassertropfen ein, deren Innenseite er mit Molekülen besetzt, die die Oberfläche einer Körperzelle nachbilden. Diese Umgebung soll für die Immunzelle wirken, als befinde sie sich im menschlichen Körper. Dort will Ilia Platzman die Immunzellen für bestimmte Aufgaben programmieren. Womöglich lassen sich eines Tages manipulierte Immunzellen in medizinischen Therapien einsetzen.