25 Jahre Kernfusion Milliardengrab oder Zukunft?

Vor 25 Jahren gelang Forschern die erste kontrollierte Kernfusion auf der Erde, mit der ansonsten die Sonne Energie erzeugt. Doch es ist schwerer als gedacht, die Fusion auf der Erde dauerhaft zu nutzen. Milliarden von Euro und intensive Forschung sollen zum Ziel führen.

8 Bilder

Foto dpa

1 / 8

Die Sonne mit Sonnenflecken und Protuberanzen, aufgenommen vom amerikanischen Havard-Observatorium.

Foto dpa

2 / 8

JET: Die Kernfusionsanlage JET (Joint European Torus) im britischen Culham bei Oxford im Endstadium des Baus. Mit der Anlage sollte die Gewinnung von Energie durch Kernfusion – ein Vorgang, der auf der Sonne stattfindet, und der weder radioaktiven Abfall noch Treibhausgase produziert – erforscht werden.

Foto www.euro-fusion.org

3 / 8

JET: Das von Magnetfeldspulen umschlossene torusförmige Plasmagefäß ist von Messgeräten und Heizsystemen umgeben.

Foto www.euro-fusion.org

4 / 8

JET: Blick in das Plasmagefäß des Fusionsreaktors. Jet ist eine europaweit gemeinsam betriebene Versuchsanlage zur Erforschung der Kernfusion.

Foto AFP

5 / 8

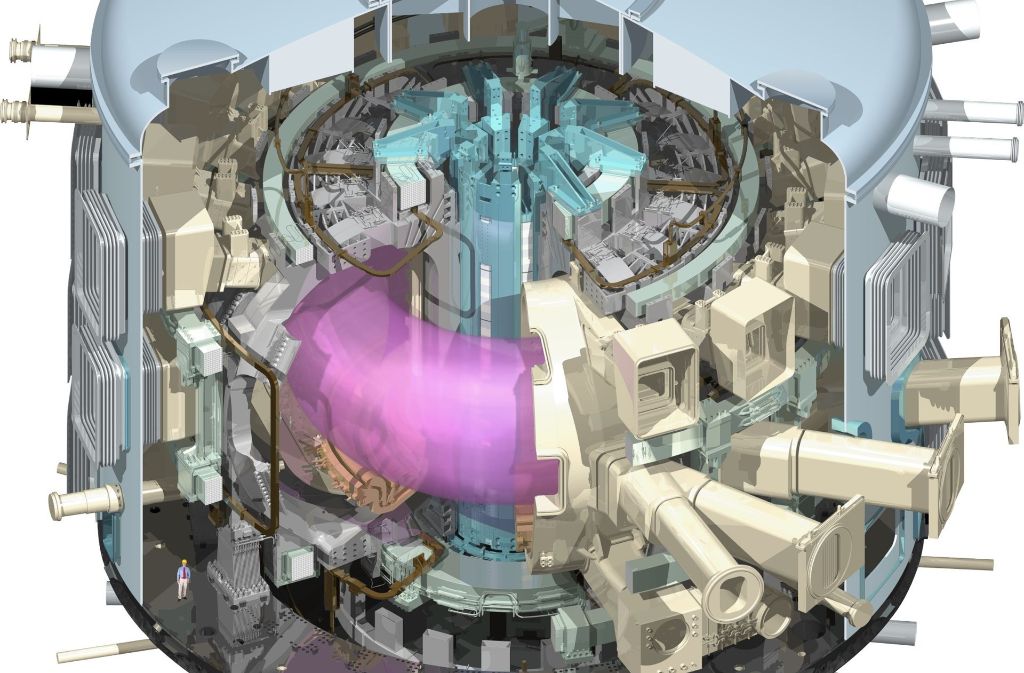

ITER: Das Bild zeigt die Baustelle des internationalen Testreaktors ITER in St.-Paul-lès-Durance, Südfrankreich. Hier entsteht die bisher größte Forschungsanlage zur Kernfusion.

Foto dpa

6 / 8

Wendelstein 7-X: Ein Monteur arbeitet im ringförmigen Plasmagefäß des Forschungsreaktor Wendelstein 7-X. Im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik wird der Forschungsreaktor „Wendelstein 7-X“ aufgebaut. In der Anlage erfolgen seit Dezember 2015 Tests zur Kernfusion, bei der Atomkerne analog den Prozessen auf der Sonne miteinander verschmelzen und Energie freigeben. Die Kernfusion als neue Form der Energiegewinnung ist umstritten. Die Gesamtkosten für das Greifswalder Fusionsexperiment haben sich wegen der längeren Bauzeit von rund 500 Millionen auf über eine Milliarde Euro mehr als verdoppelt.

Foto dpa

7 / 8

Wendelstein 7-X: Ein farbig aufbereitetes Computerbild zeigt Plasma aus der Kernfusionsforschungsanlage Wendelstein 7-X am Max-Planck-Institut für Plasmaphysik (IPP) in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern). Gesteuert von einem Kontrollzentrum aus wurden rund zehn Milligramm Helium in ein Magnetfeld einer Vakuumkammer der 725 Tonnen schweren Anlage eingeleitet und auf eine Million Grad Celsius erhitzt.

Foto Grafik StN

8 / 8

ITER: Grafik des Kernfusionsreaktors ITER im französischen Cadarache. Frankreich