Archäologie aus Tübingen Mumien-Macher im Alten Ägypten

Sakkara ist eine der bedeutendsten antiken Stätten in Ägypten. In der Totenstadt am westlichen Nilufer, 25 Kilometer südlich von Kairo, suchen Tübinger Archäologen nach neuen Erkenntnissen, wie Tote einst mumifiziert wurden.

12 Bilder

Foto © AFP/Nikola Neven/v

1 / 12

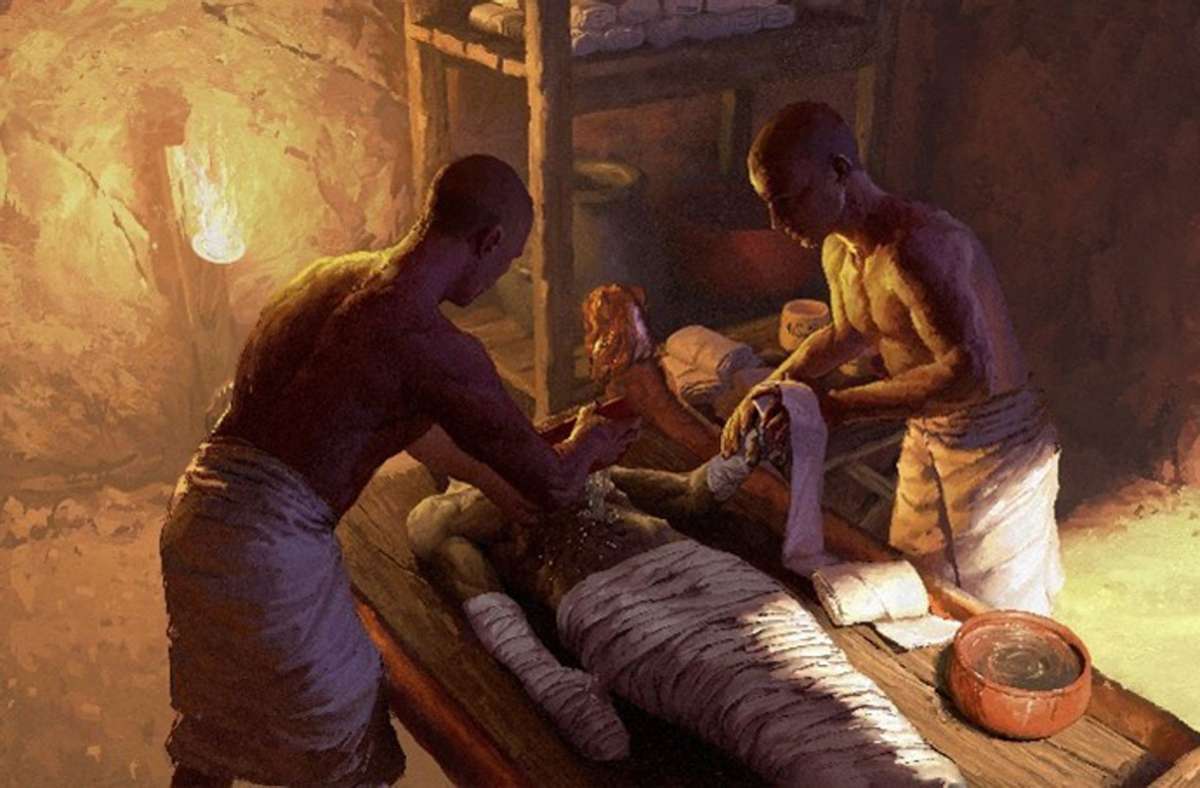

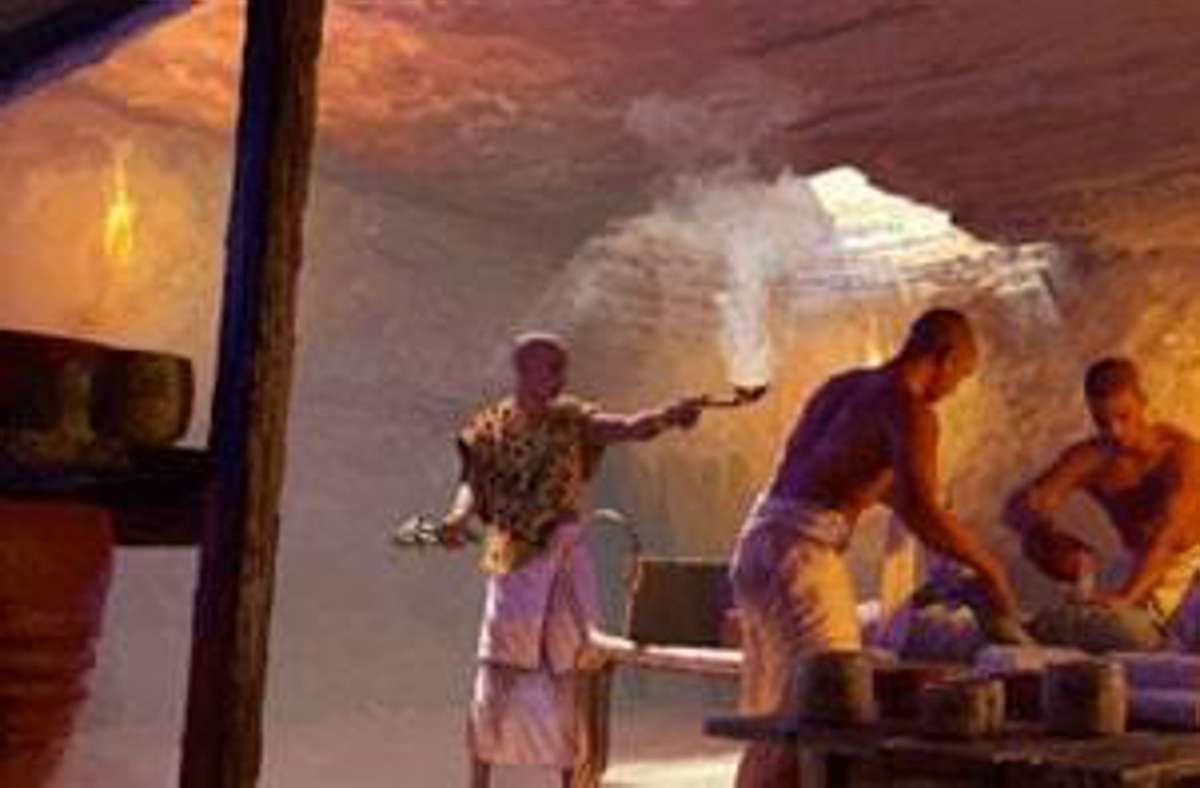

In dieser rekonstruierten Szene balsamieren altägyptische Mumifizierungsexperten einen Verstorbenen in der unterirdischen Werkstatt von Sakkara.

Foto © Saqqara Saite Tombs Project, Universität Tübingen. Fotograf: S. Beck

2 / 12

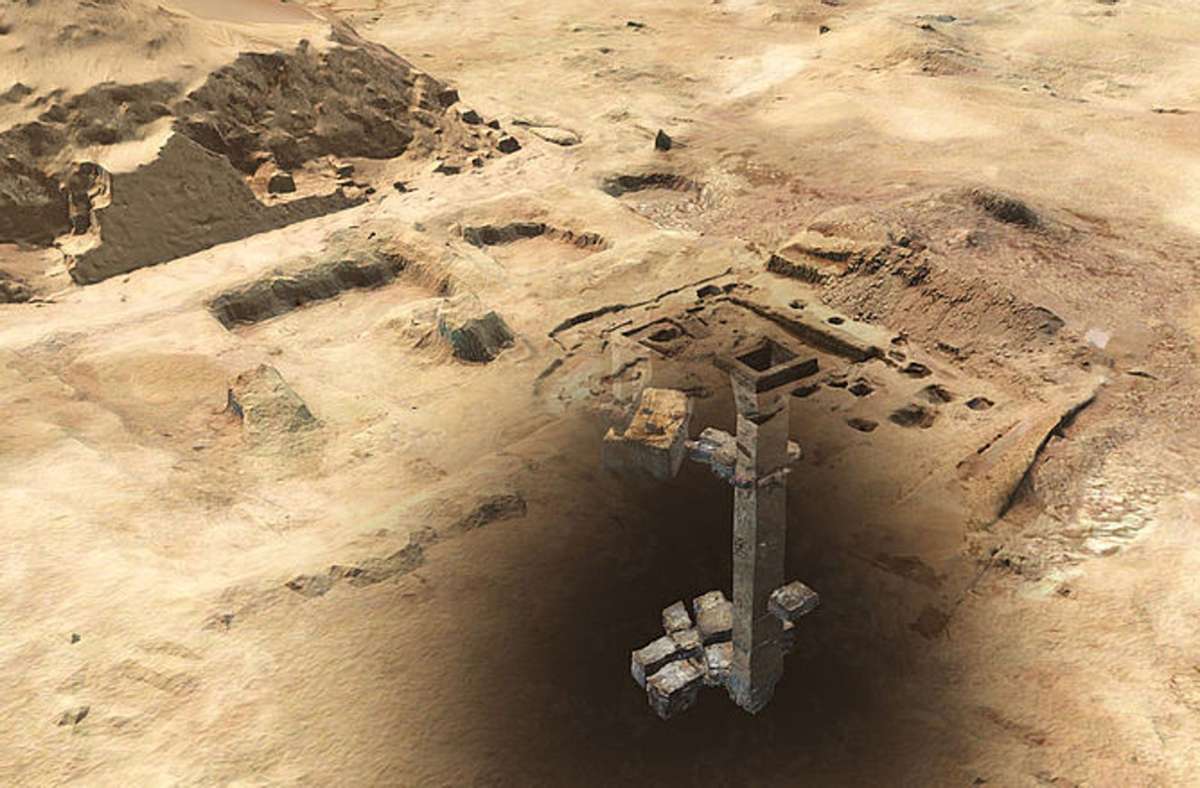

Das Grabungsfeld des Saqqara Saite Tombs Project befindet sich nahe der Unas-Pyramide (links im Bild). Sie ist die kleinste Königspyramide aus dem Alten Reich (2700 bis 2200 v. Chr.) und steht neben der Stufenpyramide des Djoser (hinten in der Bildmitte).

Foto eScience Center/Universität Tübingen

3 / 12

Das Forscherteam verwendet die neuesten Laserscanner- und Photogrammetrie-Verfahren, um jeden Zentimeter des Grabkomplexes zu kartieren und aufzuzeichnen.

Foto Saqqara Saite Tombs Project, Universität Tübingen. Fotograf: M. Abdelghaffar

4 / 12

Ramadan Hussein leitete von 2016 bis 2022 die Ausgrabung der Universität Tübingen in Sakkara (The Saqqara Saite Tombs Project). Er verstarb im vergangenen Jahr.

Foto Saqqara Saite Tombs Project, Universität Tübingen. Fotograf: M. Abdelghaffar

5 / 12

Susanne Beck von der Universität Tübingen bei der Dokumentation von Funden. Sie leitet heute die Ausgrabungen der Universität Tübingen in Sakkara (The Saqqara Saite Tombs Project) .

Foto © Saqqara Saite Tombs Project, Universität Tübingen. Fotograf: M. Abdelghaffar

6 / 12

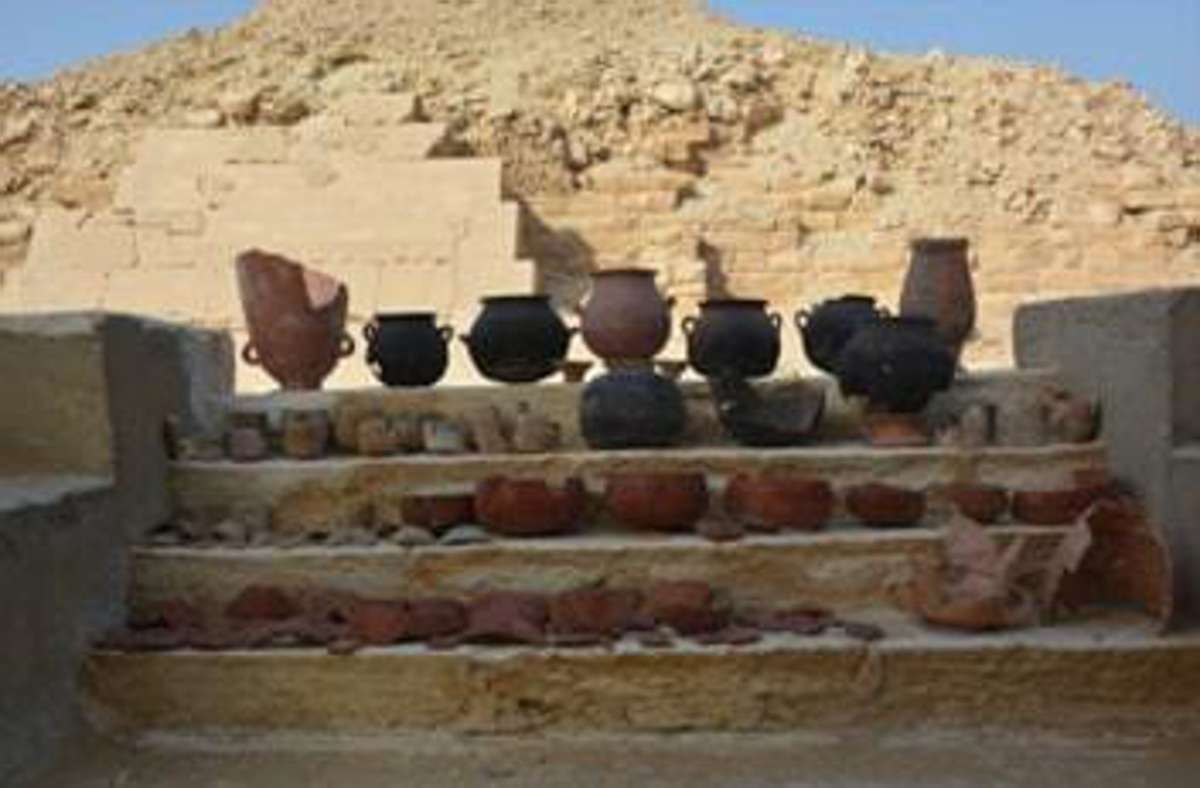

Gefäße aus der Einbalsamierungswerkstatt.

Foto Saqqara Saite Tombs Project, Universität Tübingen. Fotograf: M. Abdelghaffar

7 / 12

Viele Gefäße in der Mumifizierungswerkstatt fanden die Forschenden in Scherben vor. Der Nordpfeil zeigt die Himmelsrichtung für die wissenschaftliche Dokumentation des Fundorts an.

Foto Saqqara Saite Tombs Project, Universität Tübingen. Fotograf: M. Abdelghaffar

8 / 12

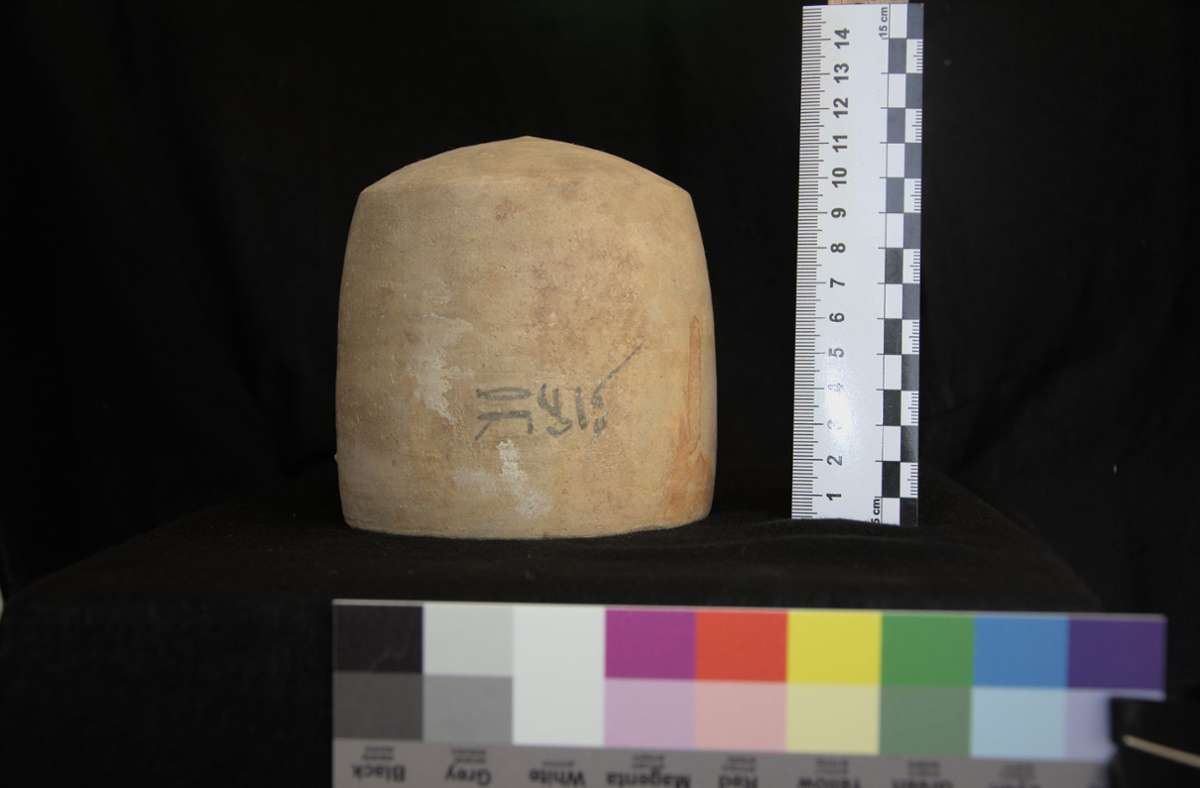

Ein Gefäß aus der Mumifizierungs-Werkstatt in Sakkara wird für die wissenschaftliche Dokumentation fotografiert. Dazu wurde es auf die Öffnung gestellt. Die Hieroglyphen bedeuten „Auf den Kopf zu geben“ und verraten den Forscherinnen und Forschern, wofür die Substanzen aus diesem Gefäß verwendet wurden.

Foto Saqqara Saite Tombs Project/eScience Center/Universität Tübingen

9 / 12

Ramadan Hussein mit der Mumie des Priesters Tjanimit. Die dunkle Farbe der Umhüllungen ist wahrscheinlich eine Dichtungsschicht aus Bitumen oder Harz. Das dekorative Perlennetz ist mit Goldfolie aufgefädelt.

Foto Saqqara Saite Tombs Project, Ramadan Hussein/eScience Center/Universität Tübingen

10 / 12

Die mit Gold überzogene Silbermaske weist nach Untersuchungen einen Reinheitsgehalt des Silbers von mehr als 99 Prozent auf.

Foto Saqqara Saite Tombs Project/eScience Center/Universität Tübingen

11 / 12

3D-Photogrammetrie-Modell der sechsten Grabkammer, in der Didibastet beerdigt wurde. Die Priesterin hatte eine besonders privilegierte Stellung.

Foto © Nikola Nevenov

12 / 12

Eine Balsamierungsszene in der unterirdischen Werkstatt in Sakkara.