Die Olympischen Spiele waren schon in der Antike kein Hort sportlicher Ideale: Athleten ließen sich bestechen, kauften Erfolge und versteigerten ihr Können an die meistbietende Stadt.

23.07.2021 - 15:00 Uhr

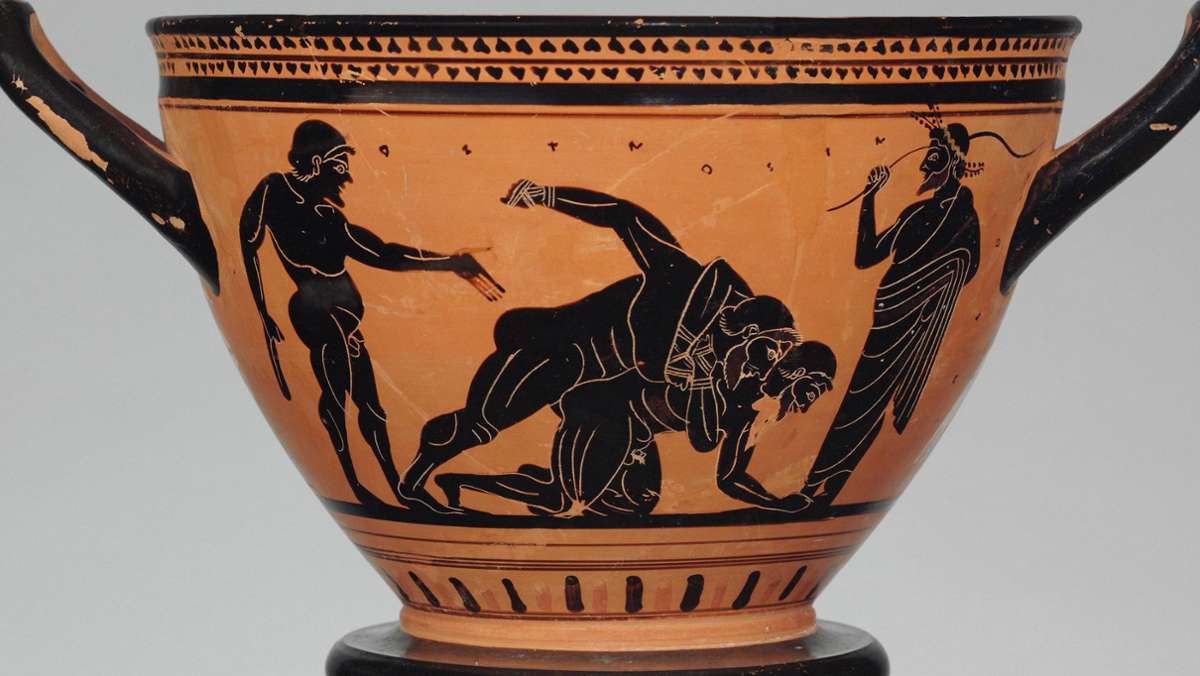

Olympia - „In Olympia war mein Preis ein Ohr, in Platää ein Lid, in Delphi wurde ich scheintot hinausgetragen.“ Dieses Lamento eines Faustkämpfers, überliefert durch den Dichter Lukian von Samosata, offenbart, dass es in antiken Wettkampfstätten nicht sonderlich sportlich zuging. Gekämpft wurde mit Haken und Ösen, grobe Unsportlichkeiten waren an der Tagesordnung.