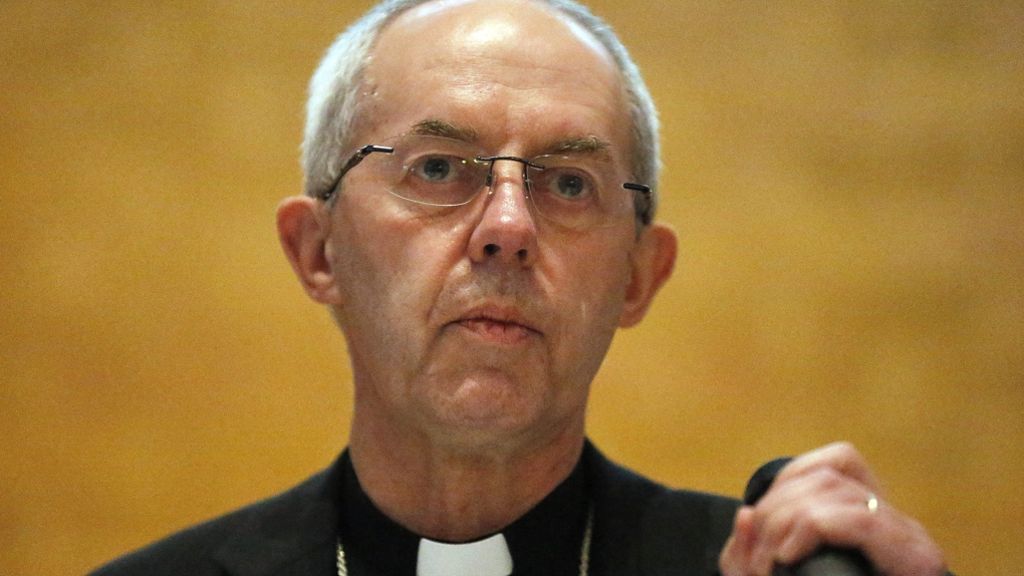

Der Erzbischof von Canterbury hat durch einen DNA-Test erfahren, dass sein wahrer Vater ein Sekretär von Winston Churchill war. Der höchste englische Geistliche nimmt es gelassen. Sein Vater im Himmel sei Christus.

London - Da staunte Justin Welby (60) aber nicht schlecht, als ihn die Nachricht seiner Herkunft jetzt erreichte. Der Vater des Erzbischofs von Canterbury war nicht der Mann, den er immer für seinen Vater hielt. DNA-Tests brachten ans Licht, dass der höchste Geistliche der englischen Staatskirche keineswegs von dem Whiskyhändler und notorischen Trunkenbold Gavin Welby abstammte, von dem er den Familiennamen geerbt hatte. Sondern von Sir Anthony Montague Browne, einem früheren Royal-Air-Force-Piloten und Außenamts-Diplomaten, der Sir Winston Churchill, dem großen Kriegspremier, in dessen letzten Jahren als Privatsekretär diente. Die Geschichte, über die sich die ganze britische Nation amüsiert, kam für Justin Welby offenbar als komplette Überraschung.

Welby selbst hatte nie an seiner Abstammung gezweifelt. Bei der Browne-Familie aber hatte seine frappante Ähnlichkeit mit Sir Anthony immer wieder Verwunderung ausgelöst. Als man den Kirchenfürsten um eine DNA-Probe bat, um das Rätselraten zu beenden, willigte der milde lächelnd ein. Zwar hatte Sir Anthony Montague Browne 2013 schon das Zeitliche gesegnet. Aber seine Witwe besaß noch eine Haarbürste von ihm, die den Gen-Test möglich machte. Das Ergebnis – eine Vaterschafts-Wahrscheinlichkeit von 99,98 Prozent – half auch dem Gedächtnis der inzwischen 86-jährigen Mutter Justin Welbys auf die Sprünge.

Mama Jane erinnert sich an alkoholisierten One-Night-Stand

Der Erzbischof, ging es Mama Jane mit einem Mal auf, war seinerzeit buchstäblich im Rausch und ungefähr zum Zeitpunkt ihrer Eheschließung mit Gavin Welby gezeugt worden. Jane Portal, wie Welbys Mutter mit Mädchennamen hieß, arbeitete damals nämlich auch im Churchill-Büro. Irgendwie war sie mit Anthony, ihrem Kollegen, ins Bett gehüpft, während sie sich seelisch auf die Heirat mit Gavin vorbereitete. Ihre Erinnerung sei zwar, erklärte sie am Wochenende, „etwas nebulös“, was jene Ereignisse betreffe. Aber getrunken hätten sie und Anthony in der lustigen Nacht wohl „eine ganze Menge“. Und „die Vorsichtsmaßnahmen, die wir ergriffen, hauten offensichtlich nicht hin“.

Gewusst habe sie von ihrer Schwangerschaft nichts, als sie dem Whiskyhändler im April 1955 das Ja-Wort gab, beteuert sie. Knapp neun Monate später kam Justin als kleiner Welby zur Welt. Lang hielt Jane es mit Gavin allerdings nicht aus. Nach kaum vier Jahren war die Ehe schon wieder zu Ende. Danach wurde Justin zwischen Mutter, Vater und Großmutter herum gereicht. Eine gute Erinnerung hat Welby nicht an diese Zeit. Gavin Welby, der das Sorgerecht erhielt, kümmerte sich wenig um den Jungen oder ließ seinen Zorn über Gott und die Welt an ihm aus. Besuchte Justin die Mutter, war die ihrerseits oft wegen übermäßigen Alkoholkonsums außer Gefecht.

Erzbischof sieht seinen geistigen Vater in Christus

Was er seiner Mutter später freilich hoch anrechnete, war ihre totale Abkehr vom Alkohol, nach einer Entziehungskur Ende der 60er Jahre. „Ich bin“, sagt Welby, „enorm stolz auf sie.“ Die mütterliche Verwandtschaft, die Generäle, Gouverneure und Top-Politiker der Insel zu ihren Vorfahren zählte, nahm sich irgendwann Justins an und schickte ihn auf die Eliteschule Eton, wo ihn die Lehrer als still und „vorbildlich“ einstuften. Später studierte Welby in Cambridge Geschichte und Jura und arbeitete elf Jahre lang als Manager in der Ölindustrie, bevor er den Ruf vernahm und anglikanischer Priester wurde. Seit 2013 ist er Erzbischof von Canterbury.

So verblüfft er selbst sich jetzt von der Vaterschafts-Kunde zeigt, so gelassen nimmt Welby hin, dass er sechzig Jahre lang einem Irrtum aufsaß. Eine existenzielle Krise, kommentierte er die DNA-Enthüllungen, sei das Ganze für ihn absolut nicht. Was und wer er sei, habe nichts mit Genetik zu tun, sondern mit seiner „Identität vor Christus“ – mit dem Vater im Himmel. Seinen beiden irdischen Vätern trage er nichts nach: „Ich empfinde kein Ressentiment gegen irgend jemanden.“