Lange Zeit wurde der Spanier Pedro Almodóvar als einer der originellsten europäischen Kinoregisseure umjubelt. Dann geriet er in die Formkrise. Ist sein neuer Film „Julieta“ noch ein Flop oder doch wieder sehenswert?

Stuttgart - Angesichts Julietas blitzblanker Küche würde man nicht vermuten, dass im Innenleben der Mittfünfzigerin Chaos herrscht. Dass sie Geheimnisse mit sich herumschleppt, ahnt nicht einmal ihr Freund, der sich freut, dass sie mit ihm von Madrid nach Portugal zieht. Doch beim Aussortieren der Bücher trödelt Julieta.

Wer den spanischen Regisseur Pedro Almodóvar kennt, weiß, dass bei ihm nichts ohne Grund geschieht – und dass er die Kunst der Verzögerung perfektioniert hat. Sowenig wie Julieta (Emma Suárez) ihrem Freund reinen Wein einschenkt, verrät Almodóvar, einem nicht, was los ist mit dieser rätselhaft traurigen Frau. Jedenfalls nicht gleich.

Almodóvars vertraute Frauen und Mütter

Auf der Straße trifft sie per Zufall Beatriz (Sara Jiménez), eine Freundin von Antía, Julietas vor Jahren verschwundener Tochter. Plötzlich keimt Hoffnung auf ein Wiedersehen auf. Um ihrem Kind räumlich nahe zu bleiben, versetzt Julieta ihren Freund und zieht in jene Wohnung, in der sie mit Antía bis zu deren Verschwinden lebte.

Die Motive in „Julieta“ wirken seltsam vertraut, und es gibt vergleichbare Frauen- und Mutterfiguren in Almodóvars Werk: Die Krankenschwester Manuela, die in „Alles über meine Mutter“ (1999) nach dem Unfalltod ihres Sohnes Esteban zur Trauerbewältigung dessen verschollenen Vater sucht. Oder die von Penélope Cruz verkörperte Raimunda, die in „Volver“ (2006) mit den Geistern ihrer Vergangenheit ringt. Doch anders als in diesen Filmen verzichtet Almodóvar diesmal auf grelle Überzeichnungen und verwegene Kapriolen.

Kühn verschachtelt

Dafür macht die kühne, dabei vollkommen logisch konstruierte Verschachtelung von Zeit- und Erzählsträngen, wie er sie schon furios in „La mala Educación“ (2004) betrieb, den Reiz der manchmal fast trivial anmutenden Handlung aus. Julieta versenkt sich in ihre lang verdrängte Vergangenheit, und mit der Rückblende in diese im Film bunt gestaltete Lebensphase lernen die Zuschauer eine ganz andere Seite von ihr kennen.

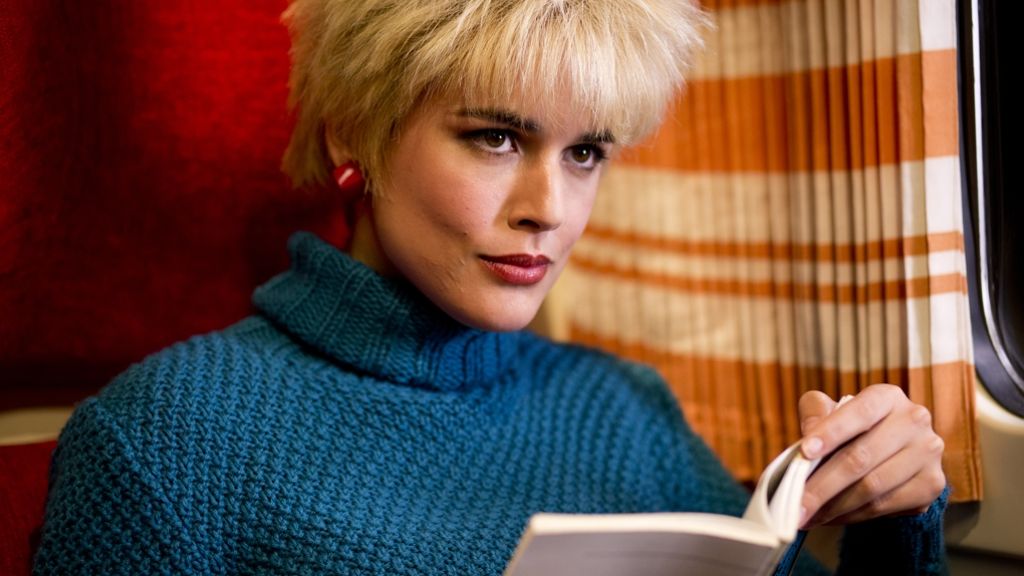

Mit ihrem wasserstoffblonden, zerrupft toupierten Wuschelkopf und den engen Klamotten in geschmacklos kreischenden Farben präsentiert Almodóvar Julietas jüngere Version (hinreißend gespielt von Adriana Ugarte) als verträumte Rotzgöre, äußerlich an die frechen weiblichen Pop-Ikonen der frühen 1980er erinnernd. In dieser Zeit machte der Regisseur mit ersten, ungestümen Filmen wie „Pepi, Luci, Bom und der Rest der Bande“ (1980) oder „Das Kloster zum heiligen Wahnsinn“ (1983) von sich reden und zeigte mit Punk-Attitüde in der unmittelbaren Zeit nach Francos Militärdiktatur dem spanischen Establishment den Stinkefinger. Von der rebellischen Haltung ist Almodóvar lange abgerückt. Der historische Bezug ist als wehmütige Reminiszenz an die aufregende, alte Zeit zu verstehen.

Knallharte Zeiten

Bei aller Milde ist „Julieta“ kein altersmüder Abklatsch, kein Wiederkäuen des immer Gleichen, sondern eine elegant unterhaltende, von jeglichen Trends losgelöste Erzählung ohne Verfallsdatum. Stilsicher führt Almodóvar seine Figur durch wilde, mitunter knallharte Zeiten. Stück für Stück legt er komplizierte Verstrickungen, vom Zufall gefügte Verbindungen, kleine Katastrophen und große Schicksalsschläge bloß.

Natürlich hat man all das schon gesehen. Die Leichtigkeit, mit der Almodóvar aus profanen Versatzstücken eine ebenso verblüffend schlüssige wie fesselnde Biografie erschafft, ist dennoch atemberaubend. Wie Julietas Geschichte ausgeht, wird hier aber nicht verraten – das bleibt ein hübsch blühendes Geheimnis.

Julieta. Spanien 2016. Regie: Pedro Almodóvar. Mit Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Rossy de Palma, Blanca Parés. 99 Minuten. Ab 6 Jahren.