Wie alle Bereiche der Gesellschaft tut sich auch die Kirche schwer mit den Folgen der Digitalisierung. Bad Cannstatts Dekan Eckart-Schultz-Berg räumt ein: „Noch haben in unserer Kirche nicht alle erfasst, was der digitale Wandel bedeutet.“

Stuttgart - Wer in die Gesichter der Teilnehmer des dritten Digitalforums der evangelischen Landeskirche im Hospitalhof schaute, der erkannte: Die Auswirkungen dieses digitalen Wandels faszinierten und beängstigten die Pfarrer und kirchlichen Mitarbeiter gleichermaßen. Umso mehr, indem sich die Teilnehmer der Vortrag von Professor Klaus Henning vom Instituts für Unternehmenskybernetik Aachen wirkten. Worte wie „Kirche muss die größte Revolution seit Gutenberg verantwortlich gestalten“ oder „das bisherige Geschäftsmodell der Kirche ist falsch“ drückte manchem aufs Gemüt.

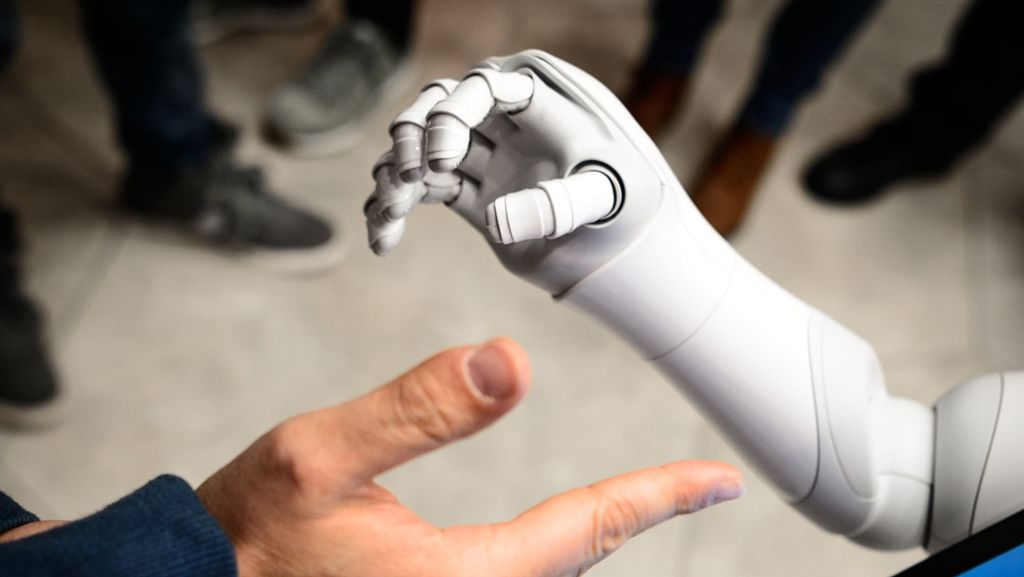

Auch die Einlassung, dass „künstliche Intelligenz eine Gabe Gottes“ sei, schmeckte nicht jedem. Immerhin: Landesbischof Frank Otfried July ordnete die Sache schließlich für viele wohltuend ein: „Intelligenz ist eine gute Gabe Gottes. Künstliche Intelligenz ist eine gute Aufgabe des Menschen, die ein klares ethisches Fundament braucht. Daran mitzuwirken ist unsere Aufgabe.“

Kirche in der „Orientierungsphase“

Doch auch an diesem Gestaltungsspielraum scheiden sich in der Kirche die Geister. Während die einen glauben, in diesem gesellschaftlichen Wandel schon ganz weit vorne zu sein, wähnt sich der Dekan von Bad Cannstatt, Eckart Schultz-Berg, noch in der Orientierungsphase. Als Vertreter von Stadtdekan Søren Schwesig für den Kirchenkreis Stuttgart, räumt Schultz-Berg ein: „Noch haben in unserer Kirche nicht alle erfasst, was der digitale Wandel bedeutet.“ Er selbst hat längst erkannt, „dass sich junge Leute heute anders informieren“. Will Kirche auch in Zukunft diese Generation erreichen, so Schultz-Berg, müsse sie neue, andere Wege gehen: „Wir brauchen eine neue Denke.“

Er selbst hatte schon die Idee, eines kirchlichen Cafés am Hauptbahnhof, das morgens um fünf geöffnet hat. „Dann wenn die jungen Leute morgens nach dem Feiern in der Stadt noch einen Kaffee trinken wollen, könnte man mit ihnen ins Gespräch kommen.“ Weiter sagt er: „Wir verlieren die jungen Menschen, wenn wir nicht auf eine neue Art und neue Formen der Beteiligung mit ihnen ins Gespräch kommen. Wir müssen die Augen öffnen.“

Das ist ganz im Sinne des Stuttgarter Pfarrers Friedemann Kuttler. Er ist ein Vorreiter dieser neuen Denke. „Als wir 2016 im Oberkirchenrat das Thema Digitalisierung begonnen haben, waren wir so naiv zu glauben, dass wir mit ein paar Apps hier alles regeln könnten.“ Je öfter sich aber die Arbeitsgruppe getroffen habe, umso umfassender wurden die Themen. Und umso klarer wurde: „Denken wir richtig? Denken wir, dass Menschen das brauchen, was wir für richtig halten, wir geben vor, was sie zu brauchen haben?“

Passgenaue Angebote sind gefordert

Übersetzt heißt das wohl: Kirche schwitzte zu lange im eigenen Saft. Um das anschaulich zu machen, erzählt Kuttler gerne die Geschichte eines Freundes. Ein guter Katholik, sehr kirchennah. Eines Tages erzählte er Kuttler: „Jetzt haben die die Samstagabendmesse eingestellt! Jetzt kann ich gar nicht mehr in den Gottesdienst. Sonntagmorgens geht es nicht. Das ist die einzige Zeit in der Woche, in der ich ausschlafen und mit meiner Familie in aller Ruhe frühstücken kann.“ Mit anderen Worten: Lebenswirklichkeit und Kirchenangebot sind oft diametral voneinander entfernt. „Eigentlich finde ich die Angebote der Kirche richtig gut“, sagte der Freund, „aber Eure Zeiten gehen gar nicht. Alles, was vor 20.30 Uhr anfängt, ist für mich und meinen Job nicht drin.“

Seitdem hinterfragt sich Kuttler oft: „Habe ich die Menschen in meinem Ort überhaupt im Blick, die ihr Leben nicht so leben wie ich?“ Für ihn bedeutet Digitalisierung daher: „Die eigenen Sichtweisen zu hinterfragen und in Kommunikation zu treten mit Menschen, die einen anderen Lebensentwurf haben wie ich.“ Der Pfarrer, der auch promovierter Jurist ist, weiß: „Das alles ist anstrengend.“ Und noch mühevoller werde es, „wenn Menschen plötzlich Teil der Gemeinde sind, die so ganz anders sind und manches in Frage stellen, was uns heilig ist.“

Aber der Digitalisierung-Experte der Kirche geht noch weiter. Spitz fragt er auf seinen Vorträgen vor Pfarrerkollegen gerne: „Wie werden Menschen auf Sie als Gemeinde aufmerksam?“ Seine pointierte Antwort liefert er meist mit: „Mit einem Schild am Ortseingang von Stuttgart auf der B 10 mit Schriftgröße 8, wo alle Gottesdienste aufgeführt sind und man außer kleinen Buchstaben nichts erkennt beim Vorbeifahren.“

Braucht Kirche von morgen also wirklich ein „neues Geschäftsmodell“, wie Professor Henning aus Aachen beim Digitalforum anmahnt? Nein, sagt Kuttler: „Digitalisierung bedeutet neu denken lernen. Aber auch hier haben wir als Kirche einen Vorteil, der uns von allen Firmen und säkularen Organisationen unterscheidet. Wir brauchen das Denken nicht neu erfinden, sondern wir können von Jesus als Vorbild lernen.“ Jesus gehe einfach auf Menschen zu, ganz ohne Masterkonzept. Er interessiere sich für sein Gegenüber und spreche Menschen individuell auf Augenhöhe an. Kurz: „Digitalisierung und Jesus denken vom Du her und kommen mit dem Du ins Gespräch. Wenn wir uns als Kirche hier auch verändern, dann hat kirchliche Arbeit auch Zukunft“

Was einfach klingt, ist in der Umsetzung für viele nicht einfach. Ein Stuttgarter Pfarrer, der dem Ruhestand entgegenblickt, meinte zu Friedemann Kuttlers Gedanken: „Ja, das klingt gut. Das können wir dann zum Pfarrplan 2030 umsetzen.“