Im idyllischen Tailfingen betreiben zwei ehemalige Lehrer eine KZ-Gedenkstätte, auf die die Floskel, klein, aber fein passt, als wäre sie für diesen Ort erdacht worden.

Bondorf - Die Anfänge schienen entmutigend. „Wir wurden beschimpft, die Existenz eines KZ-Lagers wurde abgestritten, und einige ältere Dorfbewohner waren der Meinung, dass es schade wäre um jeden Juden, der damals nicht umgebracht worden wäre“. So schrieb Monika Walther ihre Erinnerungen aus der Zeit nieder, in der sie für ihre Studienarbeit über das KZ-Außenlager Hailfingen/Tailfingen Material sammelte. Das war Mitte der Siebziger. Zehn Jahre später ward eine erste, einsame Gedenktafel aufgestellt. Gleich darauf war sie beschmiert.

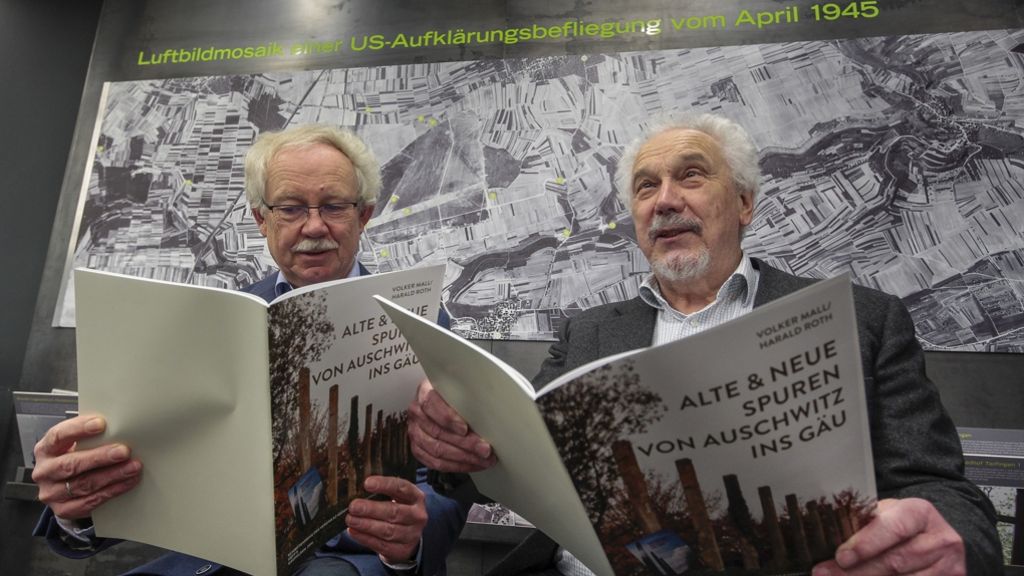

Vor sechs Jahren wurde aus den Anfängen eine Gedenkstätte im alten Tailfinger Rathaus. In dem Saal, in dem auch in der Zeit der Hitler-Diktatur die Räte ihre Beschlüsse fällten, erarbeiten sich Schüler Teile der dunklen Vergangenheit Deutschlands. Unten gemahnt ein Raum von der Größe eines Wohnzimmers des Geschehens vor Ort. Das Treppenhaus dazwischen säumen Fotos ehemaliger Zwangsarbeiter samt ihrer Kurzlebensläufe. Auch dieser Teil des Gedenkens war noch bis zuletzt umstritten. Gegen die Bildergalerie „wurden Unterschriften gesammelt“, sagt Harald Roth. Er ist, gemeinsam mit Volker Mall, Vordenker, Nachdenker, Erdenker, Schaffer und Erschaffer dieses Ortes, auf den die Allerweltsfloskel „klein, aber fein“ passt, als wäre sie für ihn erdacht worden.

Der Direktor des jüdischen Museums Amsterdam ist zu Gast

An diesem Tag ist hoher Besuch zu Gast. Mit dieser Floskel hatte bei anderer Gelegenheit die Südwestpresse Joel Cahen geadelt. Der 67-Jährige leitet das jüdische Museum in Amsterdam. „Die Zeit des Schweigens“ nennt Cahen die ersten Jahre und Jahrzehnte nach dem Krieg. Was nicht zufällig wie der Titel einer Ausstellung klingt. Diese Zeit will Cahen zur Sonderschau im Amsterdamer Museum erheben.

Aber im Moment interessiert und verblüfft ihn etwas völlig anderes. Er steht auf und tippt mit dem Finger auf die Leinwand in jenem Saal. „Wissen Sie, wo ich wohne?“, fragt er. Um zu dokumentieren, wie hier geforscht wird, hat Mall die Unterlagen eines holländischen Zwangsarbeiters auf die Wand projiziert, die von Günther Heidemann, Häftling Nummer 104. Dessen letzte Adresse in Amsterdam unterscheidet sich nur in der Hausnummer von der des Museumsdirektors.

Gedenkstätten gibt es viele in Deutschland. Diese lebt und atmet, vermutlich so lange, wie Mall und Roth leben und atmen. Am Anfang stand ein Kreuz mit der Inschrift „Hier ruhen 72 Unbekannte“. Die ist überholt. „Inzwischen wissen wir, wer sie sind“, sagt Mall. Die Arbeit begann mit einem einsamen Namen auf einem einsamen Grabstein. Sie führte durch deutsche und internationale Archive mit gutenteils falschen oder von den Nazis absichtlich gefälschten Dokumenten.

Mindestens 189 Menschen starben im KZ-Außenlager

Mall und Roth prüften alles, bis sie sicher waren. Sie wissen, dass die meisten der mindestens 189 Toten des KZ-Außenlagers zu beklagen waren, weil der junge Lagerleiter Eugen Witzig schlicht zu blöd war, seine 601 Zwangsarbeiter mit dem Überlebensnotwendigen zu versorgen. Sie spüren jedem Namen und jeder Nummer nach, zuletzt den Namen der 25 holländischen Häftlingen, von denen nur einer überlebte. Zu zwölf dieser Namen haben sie die noch lebenden Angehörigen gefunden und sie benachrichtigt, insgesamt waren es gut siebzig, verteilt auf der Weltkugel bis hin nach Indien und Australien. Gelegentlich wechselt die Richtung der Recherche. „Vor zwei Wochen stand bei mir ein Italiener vor der Tür“, erzählt Mall, „er war auf der Suche nach seinem Onkel, der ist tatsächlich hier gestorben“. Die Suche endete mit dem Namen Amedeo Piazza, vermerkt unter einem italienischen Gedicht im Besuchsbuch, in das sich auch schon der Ex-Minister Wolfgang Tiefensee und der aktuelle Ministerpräsident Winfried Kretschmann eingetragen haben.

Jüngst haben Mall und Roth ihre neuen Erkenntnisse in einem Heft zusammengefasst. Die Schicksal von 350 Griechen erhellten sie, die nach Deutschland verschleppt worden waren. Den Tätern widmeten sie sich ebenfalls. Dabei gelang, offizielle Erkenntnisse zu ergänzen. Der Flugplatzkommandant Anton von Schönberger galt als verschollen. Nach Kriegsende war er nach Wien geflohen. Die Alliierten hatten ihn vergeblich gesucht. Sie fahndeten schlicht nach einem falschen Namen.

Das ist die Pflicht. Dass es einen Film gibt über das KZ am einstigen Flughafen Hailfingen, gedreht von Johannes Kuhn, mit Untertiteln wahlweise auf Englisch, Polnisch, Hebräisch, Französisch, das ist die Kür. Cahen wünscht sich eine Kopie, vielleicht zeigt er ihn in seinem Museum. „Das haben sie alles recherchiert?“, fragt er. Derlei Fragen sind die Anerkennung.

All dies ist aber nicht, was die beiden ehemaligen Lehrer antreibt. Sie wollen nicht belehren, nicht einmal tatsächlich gedenken. Hinter diesem Wort wabert das Bild des erhobenen Zeigefingers. Zu ihrer Arbeit passt das nüchterne Aufklären. Vor allem den Generationen nach ihnen soll zu denken geben, wozu die Deutschen in den Jahren zwischen 1933 und 1945 fähig waren oder wozu sie schwiegen. Dass nicht im Irgendwo Menschen wie Sklaven gehalten wurden, bis sie verendeten, nicht nur in den fernen Vernichtungsmaschinen Auschwitz oder Dachau, sondern im heimischen Idyll zwischen dem Dorfe Tailfingen und dem Dorfe Hailfingen, das, sagt Roth, „bewirkt bei vielen ein Aha-Effekt“.