Grundsätzlich ist man sich einig, Diebesgut aus einstigen Kolonien zurückzugeben. Aber nicht alle schreiten beherzt voran.

Stuttgart - Museumsleute sind oft fürsorgliche Menschen. Sie hegen und pflegen ihre Bestände und wollen nur das Beste für sie. Nach klassischer Museumslogik meint das, Objekte im geschützten Museumsraum zu konservieren und auszustellen. Viele ethnologische Museen wären zwar bereit, Objekte, die in den ehemaligen Kolonien erbeutet wurden, an die einstigen Besitzer zurückzugeben – allerdings nur unter einer Prämisse: Sie müssten weiterhin gehegt und gepflegt, konserviert und in einem Museum ausgestellt werden.

Die Idee, Kulturgüter zu konservieren, gibt es nicht überall

Doch nicht überall auf der Welt schaut man mit diesem europäischen Blick auf Kulturschätze, wodurch das Thema Rückgabe noch komplizierter wird, als es so schon ist. Denn oft wollen die indigenen Gemeinschaften die einst geraubten Objekte zurück, damit diese Kultgegenstände endlich wieder ihre Funktion erfüllen können. Sie sollen gerade nicht mehr in einem Museum weggeschlossen und öffentlich ausgestellt werden. Die Idee, Objekte zu konservieren, entspricht nicht ihrem Denken und ihren Werten.

So erschwert der sogenannte eurozentristische Blick bis heute die Versuche, einstiges Unrecht wiedergutzumachen. Dabei tendieren derzeit die meisten der sogenannten besitzenden Staaten durchaus dazu zurückzugeben, was den Menschen in den einstigen Kolonien mit Gewalt abgenommen wurde von Beamten und Schutztruppen. Deshalb wurde im Koalitionsvertrag von Schwarz-Rot auch erstmals festgeschrieben, dass man den Kolonialismus endlich aufarbeiten will. Dazu wurden zusätzliche Mittel für die Provenienzforschung zur Verfügung gestellt. Am 13. März wollen sich außerdem die Kulturminister von Bund und Ländern treffen und eine gemeinsame Stellungnahme zur Aufarbeitung des kolonialen Erbes vorlegen.

Humboldt-Forum tut sich schwer mit kolonialem Erbe

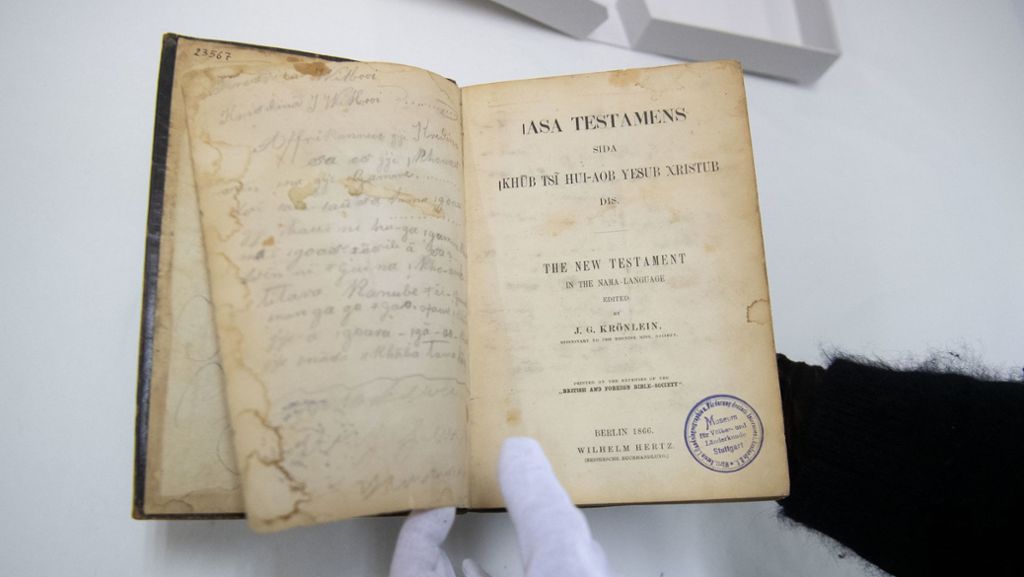

Ob ein Objekt aber tatsächlich zurückgegeben wird, ist Sache der Länder. Deshalb wird es auch weiterhin unterschiedliche Strategien geben. Häuser wie das Linden-Museum Stuttgart suchen schon länger den Austausch mit den Herkunftsländern, um nicht wieder den Fehler zu machen, den eurozentristischen Blick absolut zu setzen. Während Baden-Württemberg jetzt bei der Rückgabe von Peitsche und Bibel eine Vorreiterrolle übernimmt, ist andernorts bisher wenig passiert. Gerade dem Humboldt-Forum, dem umstrittenen Prestige-Projekt in Berlin, wurde immer wieder ein unkritischer Umgang mit dem kolonialen Erbe vorgeworfen. Der Präsident Hermann Parzinger lehnt Rückgaben zwar nicht ab, hält es aber für wichtiger, erst einmal sämtliche Erwerbungsunterlagen der Bestände zu digitalisieren – einer halben Million Objekte. Für die Auseinandersetzung mit dem Kolonialismus will er einen Gedenkraum in dem Museum einrichten, das Ende des Jahres eröffnet werden soll.

In den USA sind staatliche Museen seit 1990 verpflichtet, indigenen Gemeinschaften Einblick in ihre Bestände zu geben und kulturelles Erbe gegebenenfalls zurückzugeben, aber explizit nur „Bedeutendes“, wie es ausdrücklich heißt. Radikaler ist da der Bericht, den Frankreichs Präsident Emmanuel Macron in Auftrag gab. Darin fordern die Kunsthistorikerin Bénédicte Savoy und der Ökonom Felwine Sarr die bedingungslose Restitution von Raubgütern. Der Bericht stieß auch bei Museumsleuten auf heftigen Widerstand, weil Savoy und Sarr den Eigentümern nicht vorschreiben wollen, dass ihre Objekte in ein Museum müssen. Außerdem schlagen die beiden die Umkehr der Beweislast vor. Damit läge die Bringschuld nicht mehr bei den einstigen Besitzern, sondern die Museen müssten belegen, dass sie tatsächlich die rechtmäßigen Eigentümer sind.