Im Jahr 1914 war die Welt wirtschaftlich so eng verflochten wie erst wieder in den neunziger Jahren des 20. Jahrhunderts. Doch die Zeitgenossen irrten, wenn sie glaubten, dies sei eine Garantie für den Frieden. Das ist eine bittere Lektion auch für die heutige Zeit.

Stuttgart - Das Jahr hat sich für das Exportgeschäft von Bosch wieder einmal gut angelassen. Ein Werk für Lichtmaschinen im US-Bundesstaat New Jersey ist der jüngste Neuzugang auf einer immer länger werdenden Liste von ausländischen Standorten. Schon seit 1912 hat Bosch in den USA eine eigene Fabrik. Ein Viertel aller Bosch-Zündkerzen wird jenseits des Atlantiks verkauft. Auf jede im Inland eingenommene Mark kommen neun Mark aus dem Export. Binnen zehn Jahren hat sich der Firmenumsatz verzehnfacht, „einseitig durch die Auslandsnachfrage bedingt“, wie die Bosch-Historiker Johannes Bähr und Paul Erker schreiben.

Es ist der Sommer 1914 – und Bosch steht für die kraftstrotzende deutsche Wirtschaft. Siemens, AEG, BASF oder Bayer beherrschen in der Elektrotechnik oder der Chemiebranche den globalen Markt. Neunzig Prozent der synthetischen Farben auf der Welt stammen beispielsweise aus deutschen Fabriken. Die „Tiger-Nation“ Deutschland hat zum Sprung angesetzt und blickt goldenen Zeiten entgegen. Mitte August 1914 wird mit dem Panamakanal eine weitere Lebensader des Welthandels eröffnet werden. Doch als die ersten Schiffe durch die Schleusen fahren, ist schon Krieg.

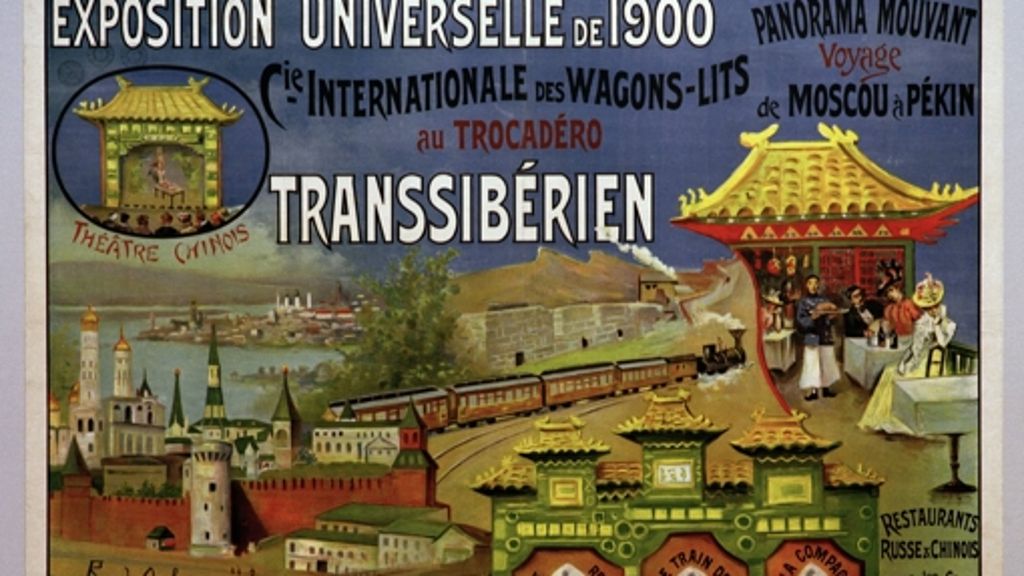

Einem Zeitreisenden von heute würde die Welt von 1914 durchaus vertraut vorkommen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Planet zusammengewachsen. Dampfschiffe und Eisenbahnen verbinden die letzten Winkel der Erde. Telegramme überqueren dank eines Spinnennetzes von Unterseekabeln in Minutenschnelle die Ozeane. Viele Zollschranken sind niedergerissen, und das weltweite Kapital strömt über alle Grenzen.

Die Welt kommt bis in die kleinste Arbeiterhütte

„Bis in die kleinste deutsche Arbeiterhütte erstreckt sich der Weltverkehr“, schrieb der deutsche Nationalökonom Paul Arndt 1913: „Wer sich nur ein wenig in seiner alltäglichen Umgebung umsieht, stößt überall auf Gegenstände, die ganz oder teilweise aus dem Auslande stammen.“ Dann ratterte er eine Liste alltäglicher Produkte herunter: Brot aus russischem, rumänischem, nordamerikanischem oder argentinischem Korn; Reis aus Ostindien; Kaffee aus Zentral- und Südamerika; Kleider aus ägyptischer Baumwolle oder australischer Wolle, die in England oder Frankreich produziert wurden, oder Glaswaren aus Österreich und Belgien.

Der Lebensstil der bürgerlichen Kreise unterscheidet sich von New York bis Bombay und von Kapstadt bis London kaum noch. „Ein Einwohner Londons konnte damals, während er in seinem Bett seinen Morgentee schlürfte, per Telefon die verschiedensten Produkte aus allen Teilen der Welt in jeder wünschbaren Menge bestellen, und er konnte sich darauf verlassen, dass diese Güter auch zur vereinbarten Zeit bei ihm abgeliefert wurden. Gleichzeitig konnte er ebenso seinen Reichtum in Rohstoffe und neue Unternehmen investieren und so problemlos rund um den Globus am Wachstum teilnehmen“, schrieb der britische Ökonom John Maynard Keynes.

Als der Brite im Jahr 1919 auf die Vorkriegszeit zurückblickte, war das globale Netz zerrissen. Erst Anfang der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts sollte nach zwei Weltkriegen die Weltwirtschaft wieder eine derartige Verflechtung erreichen. Wer heute, im Abstand eines Jahrhunderts darüber rätselt, wie sich die Welt blindlings in die Katastrophe des Ersten Weltkrieges stürzen konnte, kommt an der Frage, warum die Globalisierung von damals den Frieden nicht retten konnte, nicht vorbei. Der schwäbische Unternehmer Robert Bosch blickte 1912 verständnislos auf den ersten Balkankrieg. „Ich bezahle lieber zehn Millionen Mark, wenn ich dadurch einen Krieg vermeiden kann ,“ sagte er. War nicht die Welt seit der Mitte des 19. Jahrhunderts wirtschaftlich immer enger zusammengewachsen? Seit dem Ende des Deutsch-Französischen Krieges im Jahr 1871 hatte es in Mitteleuropa mehr als vierzig Jahre lang keinen großen militärischen Konflikt mehr gegeben.

Wirtschaftliche Abhängigkeit soll den Frieden sichern

Ein bemerkenswertes Buch aus dem Jahr 1909 steht für den damaligen Glauben an die befriedende Kraft der Globalisierung. Die Tatsache, dass das Werk des britischen Publizisten Norman Angell allein bis 1912 schon 15 englischsprachige Auflagen erfuhr und vom Deutschen bis zum Tamilischen in 20 Sprachen übersetzt wurde, legt nahe, dass es den Zeitgeist traf. Unter dem Titel „Die große Illusion“ erklärte der Brite eine auf militärischen Prämissen fußende Weltpolitik für obsolet.

Er wolle zeigen, schrieb Angell, „dass militärische Macht sozial und ökonomisch sinnlos ist und keine Auswirkung auf den Wohlstand der Völker hat, die sie ausüben“. Es sei angesichts vielfältiger Verflechtungen unmöglich, sich den Wohlstand anderer Nationen anzueignen. Wer dies versuche, schade nur sich selbst. „Schnelle Kommunikation durch preisgünstige Zeitungen und weitverbreitete Literatur erlauben es selbst kleinsten Gemeinschaften sich zu artikulieren und ihren sozialen und moralischen Besitzstand auch nach einer militärischen Eroberung zu verteidigen“, schrieb Angell schon vor 100 Jahren. Die Verbindungen der Finanzmärkte seien inzwischen so komplex, „dass Erschütterungen in New York finanzielle und wirtschaftliche Erschütterungen in London erzeugen, die – sofern sie gravierend genug sind – die Finanziers in London dazu zwingen mit denen in New York zu kooperieren. Nicht aus Selbstlosigkeit, sondern aus Selbstschutz für die Wirtschaft.“ Heutzutage würde man nicht anders argumentieren.

Der Goldstandard sorgt für ein stabiles Währungssystem

In der „Belle Époque der Weltwirtschaft“, wie sie der deutsche Historiker Cornelius Torp nennt, war die Ökonomie in mancher Hinsicht sogar stärker verknüpft als heute. Mit dem von der britischen Notenbank verteidigten Goldstandard gab es ein stabiles internationales Währungssystem und keine Devisenturbulenzen. Die Kapitalmärkte waren insgesamt enger verflochten, wenn man die heute exzessiv gewachsenen Spekulationsströme herausrechnet. Bei den Direktinvestitionen ist die Quote des Jahres 1914 erst nach der Jahrtausendwende wieder überschritten worden.

Und wer glaubt, dass erst das Internet eine nie da gewesene Intensivierung der Kommunikation mit sich gebracht hat, der sollte sich vergegenwärtigen, welchen Sprung der Schritt von der Briefpost zum Telegramm bedeutete. Wer 1914 von Europa aus an der New Yorker Börse spekulieren konnte, der konnte dies schon damals fast in Echtzeit tun. Wenn man die globalen Wanderungen und nicht die Urlaubsreisen betrachtet, waren die Menschen sogar viel mobiler als heute. Die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg waren die ersten – und bisher einzigen – mit einem wahrhaft globalen Arbeitsmarkt. In den letzten Jahren vor dem Ersten Weltkrieg wanderten aus Europa jährlich im Durchschnitt 1,3 Millionen Menschen allein nach Nord- oder Südamerika aus, was das weltweite Lohngefüge ein Stück weit aneinander anglich. Es gab sogar Wanderarbeiter, die abwechselnd auf der Nord- und der Südhalbkugel der Erde arbeiteten und dabei die unterschiedlichen Erntezeiten ausnutzten. Einwanderungsquoten waren ebenso ein Fremdwort wie strenge Grenzkontrollen.

Der Schriftsteller Stefan Zweig beschrieb rückblickend eine Amerikareise so: „Niemand fragte mich nach meiner Nationalität, meiner Religion, meiner Herkunft, und ich war ja – phantastisch für unsere heutige Welt der Fingerabdrücke, Visen und Polizeinachweise – ohne Pass gereist.“ Der indischstämmige und heute in Barcelona lehrende Ökonom Pankaj Ghemawat hält im Vergleich dazu die heutige globale Mobilität für überschätzt. „Nur drei Prozent der Menschen leben heute außerhalb des Landes, in dem sie geboren wurden“, schreibt er in einer kritischen Analyse des heutigen Globalisierungsniveaus.

Die Ökonomen unterliegen einem fatalen Irrtum

Doch Ökonomen unterlagen damals, wie heute, einem fatalen Irrtum: Sie glaubten, dass wirtschaftliche Vernetzung die Konfrontation der Nationen aushebeln könne. Doch nur eine kleine Elite hatte einen solchen Horizont. Viele Menschen fühlten sich von der Macht der Märkte überfordert. Säbelrasseln und Imperialismus waren nicht zuletzt Ablenkungsmanöver, um von inneren Spannungen abzulenken. 1912 wurde die SPD in Deutschland stärkste Partei. Weltweit rebellierte die sozialistische Bewegung gegen die ungleiche Verteilung des dank der Globalisierung erwirtschafteten Reichtums.

Schon vor Kriegsbeginn war der Freihandel in Europa auf dem Rückzug. Nach Jahrzehnten des Laisser-faire versuchten immer mehr Staaten durch Zollschranken den Wettbewerbsdruck zu mindern. Hundert Jahre nach 1914 sollte man die damalige, erste Epoche der Globalisierung nicht verbrämen, wie es gelegentlich geschieht. Es war nicht nur eine schlafwandelnde Politik, die aus heiterem Himmel ein Zeitalter des Wohlstands ruinierte. Es waren die Verwerfungen im Gefolge der Globalisierung selbst, die den Zivilisationsbruch des Krieges vorbereiteten.

Für Millionen Menschen bedeutete das erste Zeitalter der globalen ökonomischen Vernetzung vor allem Erschütterungen, Unsicherheit und Unruhe. Der Erste Weltkrieg galt anfangs auch als Befreiungsschlag, um eine unübersichtlich gewordene Welt neu zu ordnen. Die Macht der Märkte provozierte eine Gegenbewegung, die den Nationalstaat verklärte und komplexe wirtschaftliche Zusammenhänge auf Machtfragen verkürzte. Den „Platz an der Sonne“ suchte Deutschland nicht über Exporterfolge zu erringen, sondern mit Hilfe einer die Weltmacht Großbritannien provozierenden Aufrüstung zur See. Selbstmörderisch war das deutsche Verhalten auch deshalb, weil man sich vier der fünf größten Handelspartner zu Kriegsgegnern machte. Einer der größten Gewinner der Globalisierung provozierte deren Kollaps.

Sind wir heute weiter? Es gibt zunächst einmal gewaltige Unterschiede. Seit dem Ende der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts stellen die weltweiten Handelsströme das Niveau der Jahre vor dem Ersten Weltkrieg in den Schatten. Flüge über die Ozeane hinweg sind für Hunderte Millionen Menschen bezahlbar. Die 1914 noch nicht so sehr dominierenden globalen Konzerne weisen längst die Macht der ihren territorialen Grenzen verhafteten Staaten in die Schranken. Die zweite Globalisierung, die in den 1970er Jahren ihren Anfang nahm und um die Jahrtausendwende ihren ersten Höhepunkt erreichte, hat die allerletzten Winkel der Welt erfasst. Europa ist zudem bei seiner Integration deutlich weiter als vor hundert Jahren.

Auch heute ist die Globalisierung keine Friedensgarantie

Die wichtigste Lektion des Jahres 1914 ist es aber, die unter der Oberfläche der wirtschaftlichen Vernetzung schlummernden, zentrifugalen Kräfte nicht zu unterschätzen. In der Geschichte ist nichts unumkehrbar. Der Fortschrittsbegriff der Ökonomie ist nicht unbedingt derjenige der Menschen.

Warum kann die Europäische Union, die am Sonntag eine gemeinsame Wahl veranstaltet, von der unsere Vorfahren nicht einmal träumen konnten, weite Teile des Wahlvolkes nicht von den Vorteilen der Integration überzeugen? Vielleicht auch deshalb, weil – wie der französische Ökonom Thomas Piketty in einem viel beachteten Buch vorgerechnet hat – die Globalisierung der Gegenwart ein immer extremeres Ungleichgewicht von Arbeits- und Kapitaleinkommen mit sich gebracht hat.

Warum klammert sich ein Machtpolitiker wie Wladimir Putin trotz aller wirtschaftlichen Risiken an die Krim? Er lenkt davon ab, dass Russland im globalen Wettbewerb zurückzufallen droht. Und die EU hat in der Ukraine-Krise auch deshalb versagt, weil sie bei den Assoziierungsverhandlungen mit Kiew nicht genügend über die wirtschaftlichen Fragen hinausblickte.

Warum provoziert China wegen einer wirtschaftlich unbedeutenden Bohrinsel im Südchinesischen Meer seine Nachbarn? Die Länder in der asiatischen Region sind wirtschaftlich sehr eng miteinander verflochten. Dennoch verhält sich der Globalisierungsgewinner China ein wenig wie das aufstrebende wilhelminische Kaiserreich. Exporterfolge alleine reichen nicht, um eine wohlhabender gewordene Bevölkerung dem Regime gegenüber loyal zu halten. Nationalismus erscheint da als geeignetes Ventil. China sucht deshalb nach Einflusszonen, fordert Respekt – und baut seine ersten Flugzeugträger.

Es ist ausgeschlossen, dass im europäischen Kernland noch einmal Millionen junge Männer militärisch aufeinander gehetzt werden. Ein den Kontinent erschütternder Konflikt hätte heute ein völlig anderes Gesicht als 1914. Es könnte eine Wirtschaftskrise sein, wenn Nationalisten und Populisten in Europa Oberwasser bekommen und die mühsam zusammengeflickte Eurozone kollabieren sollte. An den europäischen Rändern wie der Ukraine und in dem weit von dem Integrationsniveau der EU entfernten Asien kann man sich aber auch heute nicht sicher sein, dass die Konflikte unblutig bleiben.

Wirtschaftliche Verflechtung allein ist keine Garantie für den Frieden, das ist die bittere Lektion des Jahres 1914. Nationen agieren nicht nach den Maßstäben der ökonomischen Kosten-Nutzen-Rechnung. Der Frieden zwischen ihnen braucht auch ein politisches und moralisches Fundament.