Zuspitzungen prägen die Diskussion über den Islam seit Sarrazin – ein neues Buch will der Versachlichung dienen.

Stuttgart - Die aktuelle Absatzzahl von Thilo Sarrazins „Deutschland schafft sich ab“ liegt bei 1,25 Millionen Exemplaren, das lässt sich leicht feststellen. Wie aber wirkt sich ein politisches Sachbuch aus, das innerhalb eines halben Jahres so oft verkauft worden ist wie kein anderes zuvor in der deutschen Nachkriegsgeschichte? Diese Frage wiederum ist nicht so einfach zu beantworten. Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (SVR) versucht sich in einer Antwort: „Die Sarrazin-Debatte hat in der Einwanderungsgesellschaft Spuren hinterlassen“, erklärte sein Vorsitzender, der Migrationsforscher Klaus J. Bade, kürzlich. Sie trübe die Zuversicht bei Zuwanderern in Deutschland.

Die Organisation präsentierte zwei Befragungen von mehr als zweitausend Menschen mit und ohne Migrationshintergrund. Die eine wurde im Herbst 2009 gemacht, ein Jahr vor dem Aufruhr über das Buch, die andere Ende 2010, als sich die Debatte längst aufgeschaukelt hatte. Beim Vergleich zeigt sich ein deutlicher Unterschied. 2009 vertraten 21,7 Prozent der befragten Zuwanderer „voll und ganz“ die Ansicht, dass die Mehrheits- und die Zuwandererbevölkerung „ungestört miteinander“ leben. 2010 sagten das nur noch 9,1 Prozent. Anders fiel die Antwort in der Mehrheitsbevölkerung aus: Mehr Bürger sprachen nun von einem „teils ungestörten, teils problematischen“ Zusammenleben. Zugleich nahm der Anteil derjenigen ab, in deren Augen das Miteinander gar nicht funktioniert.

Bade interpretiert die Daten: „In den Meinungsspitzen beobachten wir mehr Pessimismus bei den Zuwanderern und mehr Pragmatismus bei den Deutschen. Aber das breite Mittelfeld bleibt auf beiden Seiten eher gelassen.“ Das sei am wichtigsten, urteilt der Forscher, der seit langem für eine pragmatische Integrationspolitik wirbt. Im Jahresgutachten vom März 2010 war gar von „Integrationsoptimismus auf beiden Seiten“ die Rede gewesen: Die Ergebnisse „zeigen, dass die Zuwanderungsbevölkerung der Mehrheitsbevölkerung und die Mehrheitsbevölkerung sich selbst in weit höherem Maße integrationspolitisch aktives Engagement bescheinigen, als in der öffentlichen Debatte üblicherweise dargestellt wird“ – so wie bald darauf dank „Deutschland schafft sich ab“.

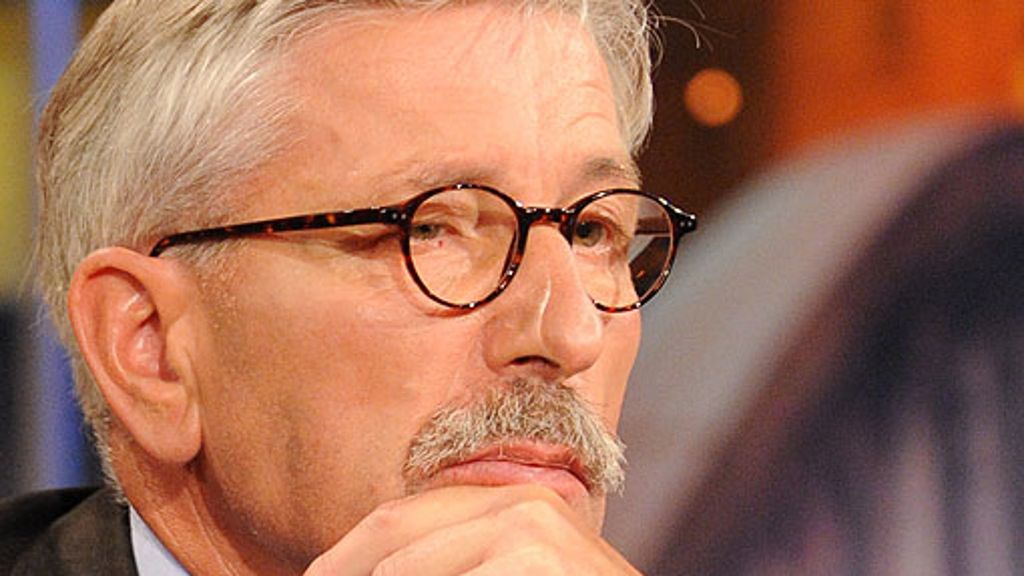

FAZ-Feuilletonchef ist den Argumenten der Islamkritiker nachgegangen

Mit 20.000 Exemplaren ist nun ein Sachbuch an den Start gegangen, dem man mindestens so viel Erfolg wie dem Sarrazin’schen wünschen möchte: Es heißt „Die Panikmacher“. Geschrieben hat es der Feuilletonchef der FAZ, Patrick Bahners, der den Argumenten der Islamkritiker à la Sarrazin nachgegangen ist. „Streitschrift“ nennt er seine akribische Recherche, wohl um die aufbereiteten Fakten immer mal wieder mit Kritik, Ironie und Sarkasmus garnieren zu dürfen. Im Grunde aber handelt es sich um Beweisführung: Wie arbeitet die Islamkritik?

Offenkundig mit Tatsachenverdrehungen. Was bewirkt die Islamkritik in der Politik? Unüberhörbar eine Anpassung der Wortwahl. Und wohin führt die Islamkritik? Sie führe, fasst Bahners auf Nachfrage zusammen, „in einen Alltag, in dem man nur noch das toleriert, mit dem man übereinstimmt“.

Für Bahners ist die Islamkritik ein „System von Sätzen, aber nicht bloß ein logisches Gebilde, sondern zugleich eine Ballung von Stimmungen, ein System von Ressentiments“. Er zeigt auf, dass es von der radikalen Vereinfachung und der dramatischen Zuspitzung lebt, von der Notwehrbehauptung, mit der sich bei Bedarf auch das Aushebeln von Freiheitsrechten rechtfertigen lässt, und von der Abschaffung angeblich existierender oder vermeintlich unverständlicher Tabus. Wie von selbst fügt sich dieses System in einen Sozialdarwinismus, wie ihn Sarrazin propagiert. Dieser habe, so der Journalist, das Bedürfnis der Gutsituierten entfesselt, von den Schlechtsituierten schlecht zu reden. Mit Folgen: „Einer der unerfreulichsten Aspekte der Islamkritik ist die Polemik gegen staatliche Aufwendungen zur Förderung von Integrationsbemühungen.“

Viele Behauptungen halten sich hartnäckig

Viele Islamkritiker, an denen sich Bahners abarbeitet, kennt die Öffentlichkeit, nicht zuletzt aus der FAZ. Die Soziologin Necla Kelek taucht dort regelmäßig im Feuilleton als Autorin auf, seit sie 2005 ihren ersten Bestseller „Die fremde Braut“ landete (280000 verkaufte Exemplare). Auch andere Islamkritiker sind bekannt: der Journalist und Buchautor Henryk M. Broder, der sich in „Hurra, wir kapitulieren“ über die deutsche Lust am Einknicken mokiert; Udo Ulfkotte, erst FAZ-Kollege, dann Mitbegründer des Vereins Pax Europa, der die „schleichende Islamisierung Europas“ wahrzunehmen glaubt; und die Feministin Alice Schwarzer, die in ihrem neuesten Buch „Die große Verschleierung“ behauptet: „Das wahre Problem ist die systematische Unterwanderung unseres Bildungswesens und Rechtssystems mit dem Ziel der ,Islamisierung‘ des Westens, im Klartext: die Einführung der Scharia mitten in Europa.“ Äußerungen dieser Machart geht Bahners nach – und entlarvt sie.

"Islamkritische Meinungen gehen gut"

Beispiel eins: Thilo Sarrazin schreibt im Vorwort ohne Quellenangabe, türkische Migranten sprächen auch in der dritten Generation nicht richtig Deutsch. Bahners widerlegt das mit Ergebnissen einer Allensbach-Untersuchung von 2009 und dem Fortschrittsberichts aus dem Bundesamt für Migration von 2010. Beispiel zwei: In einer Expertise für ein Amt erklärte Kelek, an Schulen mit hohem Ausländeranteil finde Schwimm- und Sportunterricht „praktisch ohne weibliche Beteiligung“ statt. Ein „Zeit“-Redakteur ging der Recherche nach: „Die These vom breiten Unterrichtsboykott muslimischer Eltern scheint nicht haltbar.“

Beispiel drei: Ulfkotte erzählt Bahners zufolge in einem Standardvortrag, es komme auf Wochenmärkten immer öfter vor, dass Muslime auf die Auslagen mit Schweinefleisch spuckten. Nachfragen, etwa beim Deutschen Fleischer-Verband, ergaben nichts dergleichen.

Zu denken gibt, dass sich solche Behauptungen hartnäckig wie Mythen halten – und dass die Versuchung, die eigenen Worte islamkritisch abzurunden, auch jene erfasst hat, die sich selbst nicht unbedingt in die Front der höchst unterschiedlichen Einzelkämpfer einreihen würden. Noch ein Beispiel: Christian Pfeiffer, der Leiter des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen (KFN), hatte im Auftrag des Bundesinnenministeriums die Gewalterfahrung von Jugendlichen untersucht. Die Kurzfassung der Studie mit insgesamt 324 Seiten hebt hervor: Bei jungen Jugendlichen gehe „die zunehmende Bindung an ihre Religion mit einem Anstieg der Gewalt einher“. Viele begnügten sich beim Zitieren mit der Kurzfassung. Bahners las alles und resümiert: „Dieser Satz stellt die Ergebnisse der Studie falsch dar.“ Wie solle man Pfeiffers „seltsame Bearbeitung der eigenen Arbeitsergebnisse charakterisieren?“, fragt er, um zu folgern: „Er hat sie warenförmig gemacht. Islamkritische Meinungen gehen gut.“

Bahners Faktenfülle beeindruckt

Man muss nicht an Verfolgungswahn leiden, um zu diesem Fazit zu gelangen. Islamkritische Meinungen verkaufen sich nicht nur bestens, das zeigen Auflagenzahlen der einschlägigen Literatur. Sie fließen längst auch in die Rhetorik von Politikern ein. Wenn Angela Merkel auf CDU-Regionalkonferenzen erklärt: „Es gilt in Deutschland eindeutig das Grundgesetz und nicht die Scharia“, dann konstruiert sie Bahners kritischer Analyse zufolge genau das Gegensatzpaar, mit dem die Islamkritik operiert. Eindringlich warnt er vor einer solchen Anpassung an das Weltbild der Islamkritik – nicht nur, weil der Ersatz des Grundgesetzes durch die Scharia gar nicht zu befürchten ist. Bahners nennt noch einen Grund: So würden bei den Bürgern Erwartungen geschürt und Ängste bedient.

Die Faktenfülle, das konsequente Hinterfragen und die präzise Sprachanalyse heben Bahners Auseinandersetzung mit der Islamkritik im Stile Sarrazins von all den anderen Repliken ab – von Büchern wie „Manifest der Vielen“ (Autoren mit Migrationshintergrund unter sich), „Sarrazin: Eine deutsche Debatte“ (im Stile eines Pros und Contras), „Die Sarrazin-Debatte“ (mit Beiträgen von „Zeit“-Redakteuren). Sage keiner, die Diskussion werde nicht geführt, ob mit oder ohne Tabus. Das Karussell der Veröffentlichungen dreht sich weiter unter Geschrei. Dass es so bleibt, darum kümmern sich nicht zuletzt Feuilletons, die vom schlagzeilenträchtigen Schlagabtausch leben, indem sie ein Forum bieten.

Jeder kann sich seine Meinung bilden. Das ist gut so. Die Sorge aber , dass gerade die einfachen Botschaften, die Klischees in Zuspitzung verfangen, treibt nicht nur Bahners um. Zum gut eingeübten Repertoire rechtsextremer Parteien in den Nachbarländern zählt die Islamkritik. Angst essen Seele auf – und bringen Wählerstimmen. Dieser Verführung müssen Demokraten, Bürger wie Politiker, widerstehen, sie müssen – wie Patrick Bahners schreibt – die Ängste nehmen, wo sie unbegründet und maßlos sind. Sonst droht eine unkalkulierbare Eskalation. Was also tun? Im Gespräch erinnert Patrick Bahners noch einmal an das scheinbar unbedarfte Wort des einstigen Verfassungsrichters Winfried Hassemer vom Kopftuch, über das man noch nicht genug wisse. Für Verallgemeinerungen jedenfalls reicht dieses Wissen nicht. Mit Pauschalisierungen lässt sich ohnehin keine pragmatische, ergebnisorientierte Politik machen.

Ständiges Moralisieren hilft nicht weiter, ebenso wenig die Kapitulation vor der Komplexität der Aufgaben, die sich in einer Zuwanderungsgesellschaft stellen, ob man dies will oder nicht. Erfolgreiche Integrationspolitik lebt von der Zugewandtheit, vom Gestaltungwillen, nicht vom Generalverdacht, der in jedem Migranten einen Integrationsverweigerer sieht.

Die aktuellen Bücher zur Islam- und Integrationsdebatte

Streitschrift

Rote und schwarze Schrift auf weißem Grund: nicht nur rein farblich gesehen ist Patrick Bahners' Buch "Die Panikmacher - Die deutsche Angst vor dem Islam" (C.H. Beck Verlag, München, 320 Seiten, 19,95 Euro) der Anti-Sarrazin. Seit wenigen Tagen ist die Streitschrift des Feuilletonchefs der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" im Handel, schon hagelt es Erwiderungen, allen voran von Thilo Sarrazin selbst, dem die FAZ für die Replik am vergangenen Samstag eine ganze Seite einräumte. Die Überschrift: "Erdogans Ghostwriter". Bahners, so Sarrazin, habe ein "sehr zorniges Buch" geschrieben.

Selbstverortung

Dunkle Schrift auf einem grellroten Cover: mehr als nur optisch führt auch das "Manifest der Vielen - Deutschland erfindet sich neu" Sarrazins "Deutschland schafft sich ab" weiter. So heißt der Sammelband, den die Publizistin und Islamwissenschaftlerin Hilal Sezgin soeben herausgegeben hat (Blumenbar Verlag, München. 232 Seiten, 12,60 Euro). Die Autoren, darunter der Orientalist Navid Kermani, die Schriftsteller Feridun Zaimoglu und Ilija Trojanow oder auch die kopftuchtragende Lehrerin Fereshta Ludin und viele andere, antworten in essayistischer oder auch in persönlicher Form.

Überblick

Noch einmal schlichtes Weiß: "Sarrazin - Eine deutsche Debatte" (Piper Verlag, München. 239 Seiten, 10 Euro) ist bereits im vergangenen Jahr erschienen, herausgegeben von der Deutschlandstiftung Integration. Der Band zeigt, wie breit und tief die Integrationsdebatte nach Sarrazins Paukenschlag auf die Schnelle geführt worden ist. Auch das Buch "Sarrazin-Debatte" bündelt Diskussionsbeiträge (Edel Verlag, Hamburg. 256 Seiten, 16,95 Euro). Im Internet finden sich weitere Bücher, die sich mit dem Fall Sarrazin oder mit seiner Rezeption befassen. Ein Regalfach mindestens müsste sich bald füllen.