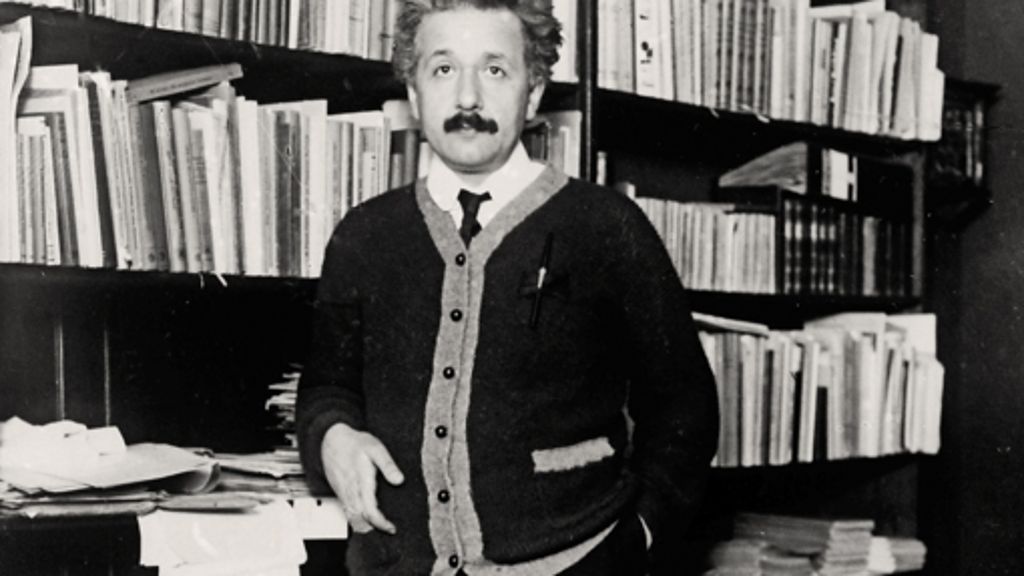

Als er vor 100 Jahren seine Allgemeine Relativitätstheorie präsentierte, forschte Albert Einstein als einsames Genie. Bräuchte man heute mehr unkonventionelle Köpfe wie ihn – und käme jemand wie er überhaupt im modernen System der Wissenschaft zurecht?

Stuttgart - Wo sind die Einsteins von heute?“, hieß eine Veranstaltung, zu der das baden-württembergische Forschungsministerium eingeladen hatte. Schon die Frage legt nahe, dass die Wissenschaft Einsteins braucht und dass sie sie möglicherweise sogar vermisst. Und so ging es im Linden-Museum nur am Rande um Albert Einsteins Persönlichkeit, sondern um das, was Einstein für die Wissenschaft wertvoll gemacht hat: seine Eigenständigkeit, Kreativität und Genialität. Die Ministerin Theresia Bauer (Grüne) diskutierte mit dem Physiker und Nobelpreisträger Stefan Hell vom Max-Planck-Institut für biophysikalische Chemie in Göttingen über die Förderung von Exzellenz.

Die Frage, was für eine Persönlichkeit eigentlich gesucht werde, stellte Theresia Bauer selbst gleich am Anfang der Diskussion, die der Journalist Armin Himmelrath moderierte. Natürlich lag der Hinweis auf Einstein nahe, genau hundert Jahre nach der Veröffentlichung einer seiner großen Leistungen, der Allgemeinen Relativitätstheorie. Einstein, so die Ministerin, gelte als „geniale Wissenschaftlerfigur“, was ihren „besonderen Reiz“ ausmache. Und fügte hinzu, ein wenig zögernd und mit einem großen Fragezeichen in der Stimme: „Genial, vielleicht auch nicht ganz normal?“ Stefan Hell gab auf die Frage nach der Persönlichkeit eines „richtig guten Wissenschaftlers“ eine Antwort, die die weitere Diskussion durchzog: „Natürlich muss die Person ungewöhnliche Eigenschaften haben. Sie muss dafür brennen, etwas herauszufinden oder zu entwickeln.“

Hell selbst ist ein Beispiel dafür. Er erhielt seinen Nobelpreis für die Entwicklung eines Lichtmikroskops, das feinere Strukturen zeigen kann, als Optiker für möglich gehalten hatten. 1873 hatte der Physiker Ernst Abbe die Auflösungsgrenze bestimmt, die seitdem, so Hell, „in Stein gemeißelt schien“. Auf die Frage Himmelraths: „Wie verrückt muss man sein zu sagen: Ich zweifle das an?“ antwortet Hell entschieden: „Kritisch, nicht verrückt.“

Sich selbst bezeichnete Albert Einstein als starrnäckig

Auch Einstein war kritisch. Und mehr als das. Selbst der hochgeachtete Max Planck hatte ihm von seinem Vorhaben abgeraten, seine 1905 veröffentlichte Spezielle Relativitätstheorie zu verallgemeinern. Doch er machte weiter. Thomas Bührke, einer seiner Biografen, schrieb, Einsteins Arbeitsstil sei „ohne Beispiel“ gewesen. „Nahezu im Alleingang und oft gegen den Trend der aktuellen Physik entwickelte er seine Theorien.“ Einstein selbst beschrieb sich ironisch so: „Gott ist unerbittlich darin, wie er seine Gaben verteilt hat. Mir hat er die maultierhafte Starrnäckigkeit gegeben und sonst nichts. Das heißt, die Nase hat er mir auch gegeben.“ Von Starrnäckigkeit war keine Rede im Gespräch zwischen Theresia Bauer und Stefan Hell.

Jürgen Neffe, ein weiterer Biograf, deutet sogar an, bei Einstein könne man „Züge“ eines Savants erkennen, „eines ,Wissenden‘, wie die Fachwelt Hochbegabte mit Tunnelbewusstsein nennt“. Diese Charakterisierung ist ihm aber doch nicht geheuer. Er zitiert deshalb Thomas Sowell von der Universität Stanford, der „für intelligente Kinder, die spät sprechen“ und ein gewisses Rückzugsverhalten zeigen, ein „Einstein-Syndrom“ beschreibt. Neffe dazu: „Eltern, die Spätzünder wie Einstein zu Kindern haben, will er Mut machen, dass ihre Sprösslinge unter keinerlei Defekten wie etwa Autismus leiden müssen, sondern sich wie der große Physiker ausgezeichnet entwickeln können.“ Einstein hatte erst mit zweieinhalb Jahren zu sprechen begonnen und war schon als Kind ein Einzelgänger.

Aber Einzelgänger sind es gerade nicht, die heute an den großen Forschungseinrichtungen die umwälzenden Erkenntnisse gewinnen. Helmut Dosch, der viele Jahre lang Direktor an einem Max-Planck-Institut in Stuttgart war, leitet heute das Deutsche Elektronensychrotron (Desy) in Hamburg mit 2300 Mitarbeitern. „Was Albert Einstein auszeichnete, war nicht nur sein herausragender Intellekt und seine Fähigkeit, Neues und Unerhörtes zu denken“, sagt Dosch. „Er war auch in hohem Maß unkonventionell und konnte deshalb mit Normen, Vorschriften und tradiertem Gedankengut wenig anfangen.“ Diese Eigenschaften hätten ihm ermöglicht, so ein revolutionäres Gebäude zu errichten, wie es die Allgemeine Relativitätstheorie darstellt. „In unseren heutigen Forschungs- und Förder-Strukturen, in denen wissenschaftliche Erkenntnisse planbar angesetzt werden, um sie dann kurz- und mittelfristig in neue Technologien umsetzen zu können, würde sich ein Albert Einstein nur mit allergrößter Anstrengung zurechtfinden.“

„Wir bilden nicht nur Einsteins aus“, sagt die Ministerin

Weniger skeptisch ist Karl Jakobs von der Universität Freiburg und – als Mitglied der Tausende Wissenschaftler starken Atlas-Kooperation am Forschungszentrum Cern – Mitentdecker des Higgs-Teilchens. Auch zum heutigen Wissenschaftsbetrieb könne ein Einstein noch beitragen. „Ein Mensch mit so genialen Ideen würde sich auch heute noch durchsetzen. Theoretiker arbeiten auch heute noch als Einzelpersonen. Aber auch in einem großen Kollektiv von Experimentalphysikern kann man heute herausstechen.“

Stefan Hell findet ohnehin, dass man sich vom engen Vergleich mit Einstein lösen müsse. „Es ist ein Irrtum zu glauben, der Naturwissenschaftler sei ein bestimmter Typus, etwas verschroben und so weiter.“ Und so wandte sich die Diskussion der Frage zu, wie das Umfeld für kreative Wissenschaftler aussehen sollte. Vor allem von jungen Zuhörern kam harsche Kritik am durchstrukturierten Bologna-Studium und dem Damoklesschwert der Zeitverträge.

Der Nobelpreisträger wollte einem strukturfreien Studium, wie er selbst es in Heidelberg erlebt hatte, nicht das Wort reden. Das sei nur für ihn und einige selbstständige Kommilitonen gut gewesen. Ob das dann vielleicht die gesuchten Einsteins waren, wurde nicht thematisiert. Vielmehr schlug Theresia Bauer in diese Kerbe: „Wir bilden nicht nur Einsteins aus. Wir brauchen ein Studium für viele, weil wir sie überall in der Gesellschaft brauchen.“