Deutschland steigt aus der Nutzung der Kernenergie aus. Aber steigt es auch aus der Forschung in der Kerntechnik aus? Wissenschaftler im „Kompetenzverbund Kerntechnik“ befürchten, dass der international gute Ruf nicht zu halten sein wird.

Stuttgart/Karlsruhe - Andreas Wilden ist 32 Jahre alt und trägt ein dezentes Piercing an der Augenbraue. Seinen Beruf muss der Jungforscher im privaten Gespräch immer mal wieder rechtfertigen. „Das ist bei Freunden ein Reizthema“, sagt er. Wilden ist nach Chemiestudium und Doktorarbeit ans Forschungszentrum Jülich gegangen und arbeitet dort in einer Abteilung mit dem Namen „Nukleare Entsorgung und Reaktorsicherheit“. Das führt immer wieder zu unerfreulichen Diskussionen.

Dabei macht er eigentlich eine Arbeit, die getan werden muss, egal, wie man zur Kernenergie steht. Abfälle aus Kernkraftwerken müssen Zehntausende Jahre gelagert werden, weil darin kleine Mengen sehr langlebiger und hochgefährlicher radioaktiver Stoffe enthalten sind. Wilden setzt seine Kenntnisse dazu ein, die gefährlichsten dieser sogenannten Actinoide vom Rest des Abfalls zu trennen.

Der junge Forscher steht zu seiner Arbeit im Umfeld einer Technik, von deren Nutzung sich Deutschland bis 2022 verabschieden will. „Es ist wichtig, dass wir in Deutschland Leute haben, die wissen, was auf diesem Gebiet geschieht“, sagt er. Doch wer will in Zukunft noch Kernforscher werden? „Wir, meine Generation, profitieren noch von den AKWs. Spannend wird es in der nächsten Generation.“ Natürlich sei es für einen Forscher „nicht sexy, nur der Müllmann zu sein“. „Wir arbeiten deshalb in internationalen Projekten, eventuell EU-gefördert. Da spielt die Musik.“

Aussteigen – und Weltspitze bleiben?

Damit hat er auf seine Art umrissen, was seine älteren Kollegen schon lange umtreibt: Wie viel Kompetenz auf dem Gebiet der Kernenergienutzung braucht ein Land, das bis 2022 alle Kernkraftwerke abschalten will? Und wie viel Kompetenz will es sich leisten? Will es noch in der internationalen Forschung mitsprechen können? Die ehemaligen staatlichen Zentren der Kernforschung in Deutschland sind heute meist Mitglieder der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Dort bekomme die Sicherheitsforschung nur Gelder, „wenn wir Weltspitze sind“, sagt Joachim Knebel vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT). „Wir müssen die Weltspitze aufrechterhalten, sonst sind wir draußen.“

Schon vor gut elf Jahren hat sich aus diesem Grund ein „Kompetenzverbund Kerntechnik“ gebildet, der am Dienstag Wissenschaftler verschiedener Institute zusammengerufen hat, um seine Zukunftssorgen vor der Presse darzustellen. Mitglieder des Verbunds sind Zentren der Kerntechnik und der Überwachung: das KIT, das Forschungszentrum Jülich, das Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, die Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Damals, im Jahr 2000, war Deutschland unter rot-grüner Bundesregierung zum ersten Mal aus der Kernenergienutzung ausgestiegen. Dann kam der Regierungswechsel, die Verlängerung der KKW-Laufzeiten – und 2011 die Katastrophe von Fukushima mit der erneuten Kehrtwende und dem endgültigen Ausstiegsbeschluss. Mit dieser Entscheidung ist Deutschland allein geblieben – ausgerechnet das Land, das sich jahrzehntelang für seine besonders sichere KKW-Spitzentechnik gerühmt hatte.

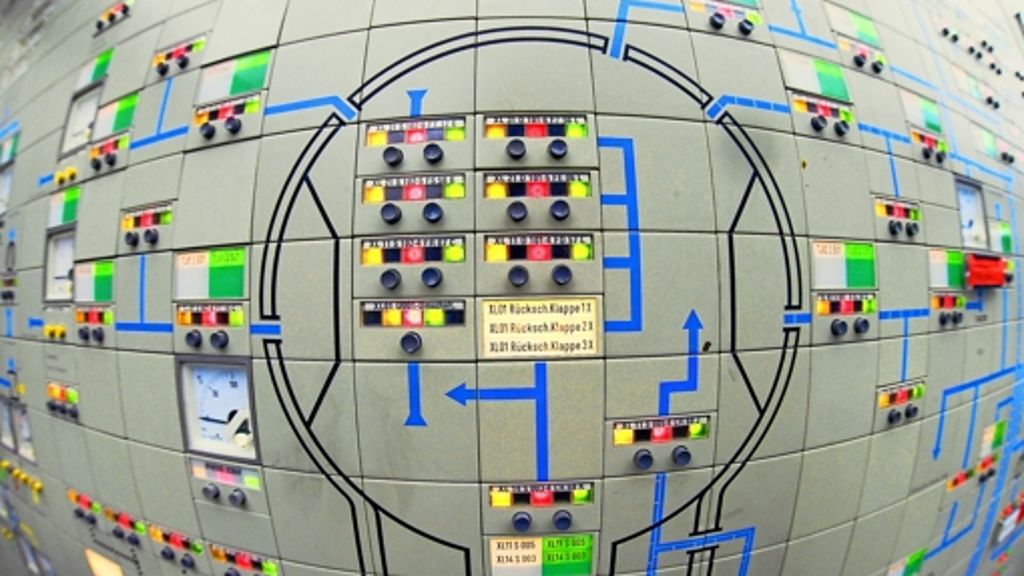

Bis jetzt sei diese Kompetenz noch international anerkannt, sagt Peter Fritz, Vizepräsident für Forschung und Innovation am KIT. Das zeigte sich nach Fukushima. „Die Japaner haben zum Teil im KIT angerufen, um herauszufinden, was los war.“ Doch von 1250 Mitarbeitern in der Energieforschung am KIT seien gerade noch 120 in der Kerntechnik tätig, davon drei Viertel in der Entsorgung. Im Bereich Reaktorsicherheit gebe es noch dreißig Mitarbeiter. Werde die Zahl noch geringer, sei die Handlungsfähigkeit infrage gestellt.

Die Hersteller haben vorerst genug Mitarbeiter

Warum sollte Deutschland weiter Forschungsgelder in die Kerntechnik stecken? Natürlich müssen auch weit nach 2022 noch Experten da sein, die KKW abbauen und den Atommüll fachgerecht behandeln. Doch das macht Fritz die geringsten Sorgen. „Die Hersteller haben genug Mitarbeiter. Sie haben mit längeren Laufzeiten gerechnet und kurz vor dem Ausstiegsbeschluss Leute eingestellt.“ Viele Schritte beim Abbau von Kraftwerken seien erprobt und könnten von externen Firmen übernommen werden – wenn es sein müsse, aus dem Ausland. Auch die Ausbildung sei nicht rückläufig, was Fritz dem Kompetenzverbund als Verdienst zuschreibt. „Aber was macht man nach dem Studium?“

Fritz kommt es darauf an, international mitsprechen zu können, wie es ja auch die Österreicher und die Italiener täten, die beide Forschungszentren hätten, aber keine KKW. Fritz’ Sorge: „Um uns herum werden Anlagen gebaut werden.“ Deutsche Experten sollten sich ein Bild von der Sicherheit machen, eventuell deutsche Technik anbieten und in internationalen Gremien der EU und der Internationalen Atomenergiebehörde IAEO mitreden können. Ein großes Problem werde es bald sein, qualifiziertes Personal für Aufsichtsbehörden zu finden. Sein Kollege Antonio Hurtado, Leiter des Instituts für Energietechnik an der TU Dresden, assistierte: Deutschland müsse anbieten können, andere Länder beim Aufbau einer kerntechnischen Infrastruktur zu unterstützen, wie es etwa Polen plane. Tschechien, von Dresden aus nur ein Katzensprung, habe vor, die zu Ende gehenden Braunkohlevorräte durch Kernenergie zu ersetzen. „Wenn wir sie unterstützen, tun wir das auch aus egoistischen Interessen“, sagt Hurtado und meint die Sicherheitsstandards. Nur vorsichtige Kritik üben beide an den KKW-Herstellern, die „lange gut verdient“ (Hurtado) hätten und nun offenbar mit Forschungsaufträgen zurückhaltend sind.

Gerrit Niehaus erinnerte daran, dass auch Aufsichtsbehörden „junges Personal“ lange „abgeschreckt“ hätten. Man habe sich „gegen kritische Potenziale abgeschottet“. Er muss es wissen, denn nach Tätigkeiten in der Atomaufsicht in Hessen und im Bund leitet Niehaus inzwischen die Abteilung Kernenergieüberwachung und Strahlenschutz im baden-württembergischen Umweltministerium. Seine Einstellung zum Ruf nach Kompetenzerhalt war differenziert: Es gebe keinen Ausstiegsbeschluss für Forscher, und Schutz vor Atomgefahren sei weiter nötig. Doch ein Staat, der aus der Nutzung dieser Technik aussteige, „muss eine Grenze zur Subventionierung dieser Technik ziehen“.

Studiengang ohne Zukunft?

Bilanz

Im laufenden Wintersemester 2012/2013 gibt es in Deutschland zwischen 630 und 700 Studierende in kerntechnischen Fächern. Diese Zahlen nennt Antonio Hurtado von der Technischen Uni Dresden. Dazu kommen 160 laufende Doktorarbeiten. Den neun Wissenschaftlern, die sich habilitieren, macht Hurtado keine große Hoffnung auf eine Professur in Deutschland.

Schwerpunkte

Einige der wichtigsten Orte, an denen Kerntechnik oder Energietechnik mit kerntechnischen Angebot studiert werden kann, sind (in Klammern die aktuelle Zahl der Studierenden): Universität Mainz (100), TU Dresden (85), Rheinisch-Westfälische TH Aachen (70), Hochschule Ulm (80), Karlsruher Institut für Technologie (30 bis 50).

Nachwuchsorganisation

Der Nachwuchs in der Kerntechnik hat sich im Young Generation Network zusammengeschlossen. Es würden enge Kontakte zu ähnlichen Organisationen in anderen Ländern gepflegt, sagt Hurtado. Die Energieversorger zögen sich mehr und mehr von einer ursprünglichen Zusage zurück, die Forschung regional zu unterstützen.