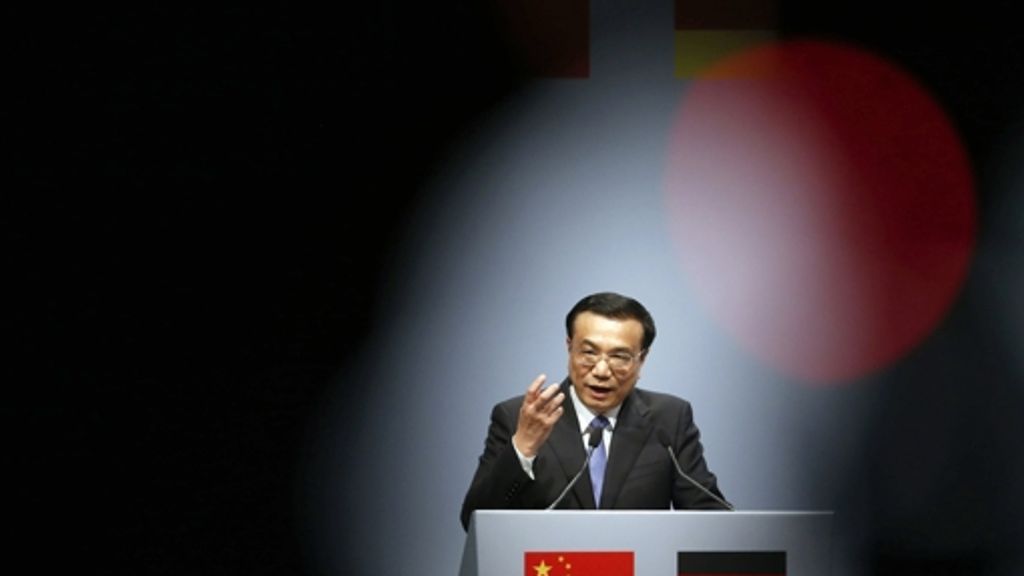

Beim Besuch des chinesischen Premiers Li Keqiang in Deutschland ist es vor allem um den Handel gegangen. Doch es ist auch eine beachtliche Änderung der Außenpolitik Chinas zu beobachten, meint der StZ-Redakteur Christian Gottschalk.

Stuttgart - Die Hersteller von Solarmodulen in Europa und die Fischer im Norden der Philippinen haben eine Gemeinsamkeit. Beide haben ihre liebe Not mit China. Die einen, weil das Reich der Mitte viel Energie darauf verwendet, die Kraft der Sonne mit Geräten auszubeuten, die zu unschlagbar günstigen Preisen angeboten werden. Die anderen, weil ihre Fischerboote immer wieder in Konflikte mit der chinesischen Kriegsmarine geraten. Der Grenzverlauf ist in diesem Teil des Meeres hoch umstritten.

Peking wird wenig Anstalten machen, die Förderung der heimischen Industrie grundlegend zu ändern, schließlich wachsen auch in Chinas Wirtschaft die Bäume nicht mehr in den Himmel. Auch bei den Gebietskonflikten ist nicht damit zu rechnen, dass China von seinem Standpunkten abweicht. Gleichwohl ist im Augenblick eine beachtliche Änderung der chinesischen Außenpolitik zu beobachten.

Die gleiche BBC-Umfrage, die Deutschland vor wenigen Tagen auf Rang eins der beliebtesten Länder gesehen hat, bescherte den Chinesen einen bösen Absturz. Sie sind vom fünften auf den neunten Platz gefallen. Das Handelsgebaren und die Territorialstreitigkeiten haben daran ihren Anteil.

Tiefe Zuneigung erfahren die Chinesen selten

Nun lässt sich die Umfrage als Spielerei eines Fernsehsenders klein reden. Doch dahinter steht die Erkenntnis, dass Peking wenig Freunde hat auf der Welt. Die einen beobachten die aufstrebende Großmacht mit Misstrauen und Argwohn, andere mit Respekt, Anerkennung, vielleicht sogar mit Bewunderung. Aber tiefe Zuneigung ist selten – und das schmerzt die Chinesen.

Aus diesem Grund hat schon die jüngst aus dem Amt geschiedene Führungsriege in Peking damit begonnen, die selbst gewählte Isolation in Sachen weltpolitischer Einmischung aufzuweichen. Mit großen Schritten folgt die neue Staatselite diesem Kurs. China versucht sich neu zu positionieren und gibt die über Jahrzehnte gepflegte Zurückhaltung auf internationalem Parkett langsam, aber sicher auf.

Da ist zum einen die intensive Vermittlung, ohne die es wohl kaum so schnell zu Sechs-Parteien-Gesprächen über das nordkoreanische Atomprogramm gekommen wäre. Da ist die Ankündigung Pekings, 500 Soldaten für die UN-Mission im afrikanischen Mali bereitzustellen; es wäre das größte Kontingent, das China jemals in den Dienst der UN gestellt hat. Und da gibt es das öffentlich ausgesprochene Bestreben, im Dauerkonflikt des Nahen Ostens zwischen Israelis und Palästinenser künftig als Vermittler zur Verfügung zu stehen.

Der Renminbi soll dritte Weltwährung werden

Man kann Letzteres, der fehlenden Erfolgsaussichten wegen, als Marketinggag ad acta legen. Man kann aber auch, und das wäre der Sache eher angemessen, zu der Erkenntnis gelangen, dass China den ernsthaften Versuch unternimmt, aus seiner gewaltigen wirtschaftlichen Bedeutung auch politisch Kapital zu schlagen. Das muss – siehe die chinesische Zustimmung zu den Sanktionen gegenüber Nordkorea – keineswegs zum Schaden der Weltgemeinschaft geschehen.

In diesem Zusammenhang steht allerdings auch das Bestreben Pekings, die chinesische Währung Renminbi neben dem Dollar und dem Euro zur dritten Leitwährung aufzubauen beziehungsweise die bisherigen großen zwei einmal zu überflügeln. Das mag nicht jedem gefallen. Der Renminbi als Weltwährung, das ist eines der Lieblingsprojekte der Regierung – und dabei hat sie in jüngster Vergangenheit beachtliche Erfolge erzielt. Kredite für Russland, Indien oder Brasilien werden inzwischen schon nicht mehr in die US-Währung umgerechnet, mit dem australischen Dollar ist Chinas Geld seit April direkt umtauschbar. Bis 2015 will China ein Drittel seines Außenhandels in der eigenen Währung abrechnen. Das wäre dann für den Welthandel weit bedeutender als die Diskussion über Strafzölle auf Solarmodule.