Sollen SPD und Linkspartei ihre Kräfte bündeln, bevor die politische Linke in Bedeutungslosigkeit versinkt? Der frühere Vorsitzende beider Parteien, Oskar Lafontaine, arbeitet an diesem Plan. Doch kaum ein Genosse will ihm offen zustimmen.

Stuttgart - Es war ruhig geworden um Oskar Lafontaine – doch er selbst ist kein bisschen ruhiger geworden. Nach wie vor kommentiert der 75-Jährige fleißig die aktuelle Politik, gibt ein ums andere Interview. Das Saarland, wo er die Linksfraktion anführt, ist ihm weiterhin zu eng. Doch im politischen Raum sind seine Botschaften nicht mehr besonders gefragt. Dies hat sich am Mittwochmorgen kurzfristig geändert, als er seinen langjährigen Vertrauten Heinz Bierbaum verbreiten ließ, auf einen Zusammenschluss von Linkspartei und SPD hinzuwirken.

Der einstige SPD-Vorsitzende trifft seine alten Genossen in einem Zustand größter Not. Schon vorige Woche hat er der SPD mit Verweis auf die Sozialdemokraten in Frankreich und Italien den „völligen Niedergang“ prophezeit, „wenn sie ihre Politik nicht ändert“. Eine Fusion als Rettungsring? Obwohl der Ruf Lafontaines nach einer Vereinigung nicht neu ist, schlagen derartige Überlegungen gerade jetzt besonders hohe Wellen.

Die Tür bleibt einen Spalt breit geöffnet

Nun gibt es viele Sozialdemokraten, die dieses Glatteis lieber meiden – der Juso-Bundesvorsitzende Kevin Kühnert zum Beispiel. Nicht so Hilde Mattheis, die Vorsitzende des Forums Demokratische Linke in der SPD: „Blödsinnig“ und „nicht zielführend“ nennt sie diese Debatte. „Wir sind in einer so desolaten Situation, dass wir andere Probleme haben.“ Wer auch immer diese Diskussion betreibe, „betreibt sie nicht zugunsten der SPD“. Denn sie löse die Probleme der Partei nicht, sondern verschärfe sie womöglich noch, „weil wir dann in eine Flügelauseinandersetzung kommen und womöglich selbst Abspaltungstendenzen in unserer Partei bekämen – die Linkspartei übrigens genauso“. Da solle man sich nichts vormachen: Es gebe in der SPD keine große Bereitschaft, mit der Linken zu fusionieren.

Für alle Zeiten schließen mag Mattheis die Tür aber nicht, denn inhaltlich sieht sie sehr wohl „eine große Schnittmenge für ein linkes Reformbündnis“ mit den Grünen und der Linkspartei. Und wo immer in Europa die sozialdemokratischen Schwesterparteien ein klares linkes Profil hätten, seien sie nicht so schwach, betont die Ulmer Bundestagsabgeordnete. Doch gehe die übergestülpte Fusionsdebatte „an der Realität vorbei“, weil sich eine strukturelle nicht vor einer inhaltlichen Frage beantworten lasse.

Schäfer-Gümbel „will den nicht zurück“

Rot-grüne-rote Bündnisse nach dem Bremer und Thüringer Muster können sich zwar immer mehr Sozialdemokraten vorstellen – aber gleich ein Zusammenschluss? „Dass solche Überlegungen auf absehbare Zeit wenig Aussicht auf Erfolg haben, liegt nicht zuletzt an Oskar selbst“, sagt SPD-Vize Ralf Stegner. Auch der kommissarische Parteichef Thorsten Schäfer-Gümbel „will den nicht zurück“. Lafontaines Plan sei ein „verspäteter Aprilscherz“. Denn „von einem tot gerittenen Gaul kann man nur absteigen“.

Kaum weniger kritisch schaut die baden-württembergische Juso-Vorsitzende Stephanie Bernickel auf Lafontaine, der doch maßgeblich dazu beigetragen habe, das linke politische Spektrum zu spalten – weshalb es „verwunderlich“ sei, dass ausgerechnet er eine solche Fusionsforderung erhebe.

Grundsätzlich zeigt sie sich einer Fusion aber nicht abgeneigt. „Eine geeinte progressive Volkspartei wäre natürlich die Wunschvorstellung“, sagt sie. Allerdings liege ein Zusammengehen „in noch sehr weiter Ferne“. Große Differenzen gebe es zwischen den beiden Parteien: sozial, außen- und sicherheitspolitisch. Mit Blick auf Europa, die Nato, Russland und Israel etwa seien manche Forderungen der Linken „untragbar“. Und eine gemeinsame politische Bewegung bleibe „reine Träumerei“, solange die Linke in der Sozialdemokratie ihren größten politischen Gegner sehe und ständig versuche, diese zu beschädigen.

Es war einmal eine Erfolgsstrategie mit Gerhard Schröder

Auch dies ist direkt auf Lafontaine gemünzt, der nicht nachlässt, gegen die SPD zu stänkern, seitdem er sich aus Frust über Gerhard Schröders Politik von ihr abgewandt hat – ein Trauma, das er nie überwunden hat. „Ich bin als Kind einer Kriegerwitwe und im Arbeitermilieu aufgewachsen“, sagte er einmal. Daher könne er sich nicht damit abfinden, in welchem Ausmaß der Sozialstaat geschwächt worden sei. Im Bundestagswahlkampf 1998, hatte er mit dem alten Rivalen noch eine effektive Doppelspitze gebildet: „Oskar“ mobilisierte die sozialdemokratischen Kerntruppen, während Schröder für Innovation stand. Aus dieser Spannung von Gegenwart und Zukunft heraus holte die SPD heute unvorstellbare 40,9 Prozent. Vielleicht ist es diese alte Erfolgsstrategie, von der sie jetzt sogar noch lernen kann.

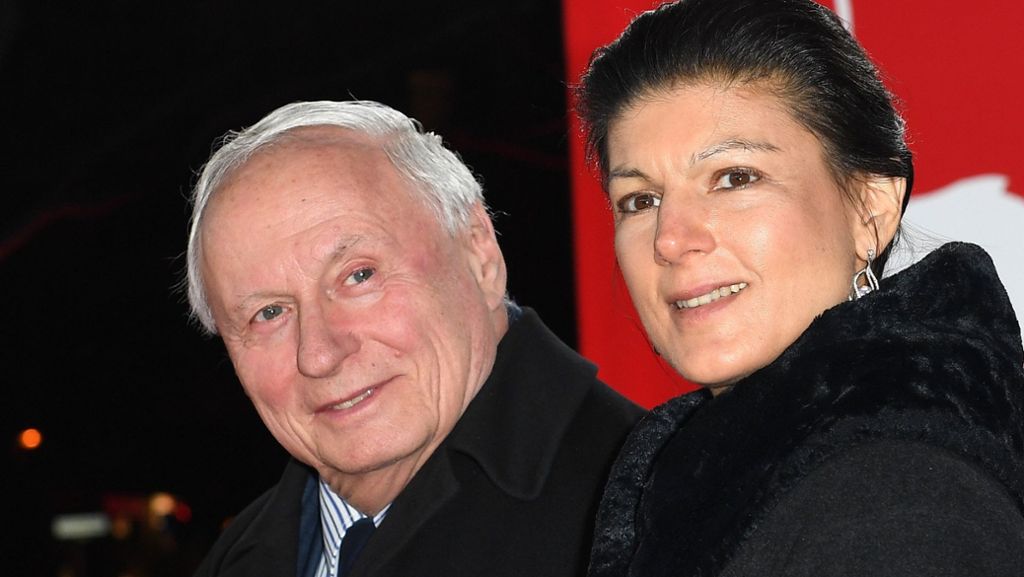

Aber sonst? Lafontaine und seine Frau Sahra Wagenknecht haben sich ja schon in der eigenen Partei weitgehend isoliert. Gerade erst sind sie am Ziel einer linken Sammlungsbewegung gescheitert. Das Projekt „Aufstehen“ ist praktisch am Ende – und führende Mitstreiter bewerten das Streben der Linksfraktionschefin im Nachhinein wenig schmeichelhaft. Auch die Parteiführung, die das ganze Vorhaben ohnehin ablehnend verfolgt hat, ist vom Duo aus Merzig-Silwingen nahe der französischen Grenze schwer genervt. Das gilt nun gleichermaßen für die erwogene Verschmelzung. „Überlegungen über Parteienstrukturen in der fernen Zukunft halte ich für wenig nützlich“, moniert Parteichef Bernd Riexinger.

Der Stuttgarter ist einst auch mit Lafontaines Unterstützung von der Gewerkschaft Verdi aus die politische Karriereleiter hinaufgeklettert, wurde dann aber zu einem Gegner, unter anderem weil er Wagenknechts Ambitionen und ihren rechtspopulistischen Anwandlungen entgegenstand. Natürlich kämpfe er für Mehrheiten links der Union, sagt Riexinger. „Wer aber über Fusionen spekuliert, nützt diesem Ziel nicht.“ Es brauche Druck für soziale Veränderungen, „keine Luftschlösser“. Zudem hält er die alte Idee der Sozialdemokratie für nicht mehr tragfähig. Vielmehr „braucht es mehr denn je eine moderne, sozialistische Partei, die realistisch und radikal ist“. Auch der andere Großmeister der Linken, Gregor Gysi, geht auf Distanz zu „Oskar“: Eine Vereinigung von SPD und Linkspartei helfe der Gesellschaft nicht, lässt er wissen. Und selbst Wagenknecht meint, aktuell bringe die Debatte nichts. Man könne die jetzigen Umfragewerte beider Parteien nicht einfach addieren. Da käme „ganz sicher kein Erfolgsprojekt heraus“.

Stunden später schon wieder etwas zurückgerudert

Kurzfristig leitet Lafontaine einfach Wasser auf die Mühlen der CDU, deren Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer gerade erst gewarnt hat: „Wer von einer neuen Regierung träumt und Grün wählt, muss wissen, dass er mit der Linkspartei aufwacht.“ Es könnte quasi der Beginn einer neuen grün-roten Sockenkampagne sein.

Doch das ficht Lafontaine nicht an. Womöglich will der alte Fuchs zunächst einfach nur die Zwietracht und die Verunsicherung in der SPD verstärken, deren Lage „so unkalkulierbar ist, dass es einem fast wehtut“, wie Hilde Mattheis beklagt. Schon wenige Stunden der Erregung in den (sozialen) Medien reichen dem 75-Jährigen jedenfalls aus, um am Mittwochmittag wieder ein Stück zurück zu rudern. Es gehe ihm nicht um eine „vordergründige Fusionsdebatte“, beschwichtigt er im Saarbrücker Landtag. Vielmehr wolle er „einen wirklichen politischen Neuanfang auf den Weg bringen“, bevor das Parteiensystem wie in anderen europäischen Staaten weiter zerfalle.

Dies wäre dann wohl sein letztes großes Gefecht. Allerdings sieht es gerade nicht danach aus, als könne er es noch gewinnen.