Bei der KZ-Gedenkstätteninitiative erinnern sich zwei Kriegskinder an traumatische Situationen.

Leonberg - Ich erzähle Euch meine Wege“ – unter diese Worte des 119. Psalms hatten Linde Beer und Pitt Adler ihre Zeitzeugenberichte über die letzten Kriegsjahre sowohl in Leonberg als auch im damals von den Deutschen besetzten Polen gestellt. Gut 30 Zuhörer, darunter zehn, die den Krieg auch noch selbst erleben mussten, interessierten sich für die mehr als 70 Jahre alten Erinnerungen.

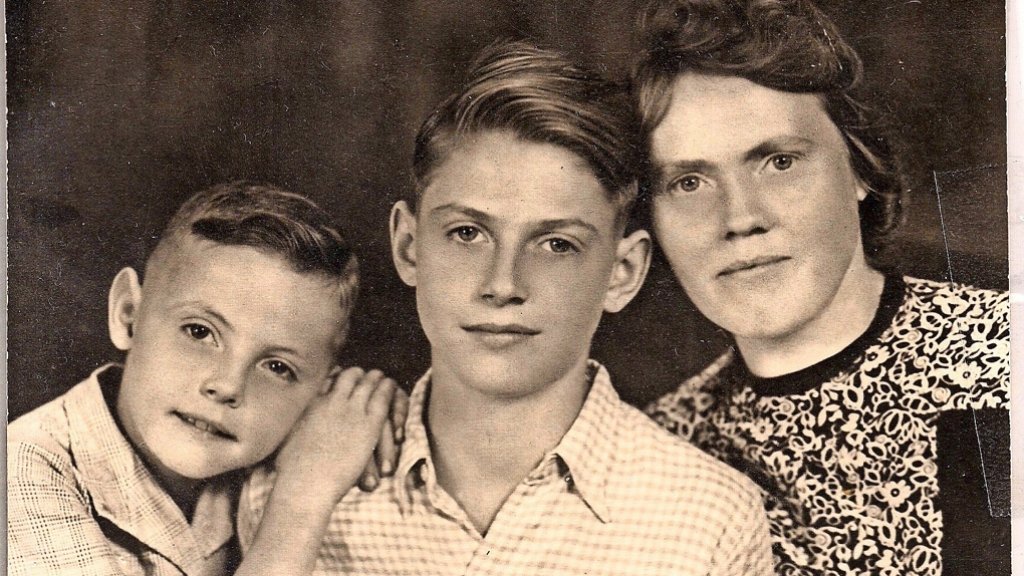

Die beiden Kriegskinder, 84 und 81 Jahre alt, berichten bei einer Veranstaltung der KZ-Gedenkstätteninitiative von ihren Erlebnissen, die sie heute noch umtreiben. Bei Linde Beer sind es vor allem nächtliche Bombenangriffe. Während zunächst nur Stuttgart betroffen schien, rückte gegen Kriegsende auch Leonberg ins Radarfeld der Angreifer. „Wir saßen zitternd im Bunker und warteten auf Bombeneinschläge. Noch lange nach Kriegsende versetzte mich Sirenengeheul in Panik“, sagt sie. Das mittelständische bürgerliche Leben in der Kleinstadt Leonberg sei seinerzeit sowohl von der Nazi-Ideologie als auch von der evangelischen Ethik geprägt gewesen. Gut erinnert sie sich noch, dass eine pietistische Tante sie als 13-Jährige nach dem missglückten Attentat am 20. Juli 1944 beiseite nahm mit den Worten: „Wir wollen ein Dankgebet sprechen, Gott hat unseren Führer verschont.“

Die Propaganda-Lüge von der Wunderwaffe

Im Frühjahr 1945 begannen die amerikanischen Flugzeuge dann mit Tieffliegerangriffen – vor allem auf radfahrende Kinder, Bauern auf den Feldern und Lokomotivführer in Zügen. Dennoch glaubten die meisten weiter an die Propaganda-Lüge von der Wunderwaffe, die das Kriegsglück noch wenden werde. Schließlich kam es zu dem folgenschweren Luftangriff auf Leonberg am 1. März 1945. „Kleine schwarze Punkte sausten durch die Luft. Bomben. Wir stürzten, vom Luftdruck erfasst, die Treppe hinab. Als wir wieder herauf kamen, war das Nachbarhaus zerbombt, es lag zur Hälfte auf unserem.“

„Unglaubliche Gleichgültigkeit“

Nach dem Angriff erlebte sie die Leonberger KZ-Häftlinge in ihren gestreiften Anzügen beim Aufräumen der Trümmer und der Reparatur des Elternhauses. Im Nachbargarten mussten manche Blindgänger entschärfen. Ein Häftling wurde dabei getötet und – so beobachtete es das Kind – „mit einer Geste unglaublicher Gleichgültigkeit zur Seite geworfen. Das, sagte meine Mutter, ist nicht recht, er ist ein Mensch“.

Wenig später trauerte die Mutter um den gefallenen Vater – ein Ereignis, dessen Tragweite die Heranwachsende noch nicht in ihrer Tragweite erfassen konnte.

Das Schicksal von Pitt Adler

Pitt Adler, 1935 geboren, erlebte den Krieg aus völlig anderer Perspektive. Beim Beginn der Bombenangriffe auf Berlin 1940 erhielt seine Mutter das Angebot, im Winter ein Poststelle im besetzten Polen zu übernehmen. Krankheitshalber wurde der Fünfjährige zur Luftveränderung in das Dorf Boniewo im Warthegau vorausgeschickt. Er gesundete nicht nur, sondern verlebte in dem polnischen „Bilderbuch-dorf“ mit polnischen Kindern eine überaus glückliche Zeit, in der er die Sprache erlernte. Die Mutter betrieb die Poststelle und später die Bahnhofswirtschaft. So kamen beide sehr viel in Kontakt mit Einheimischen, wovon Adler heute noch schwärmt. Insbesondere von den alten polnischen Hausrezepten, die ihm bei vielen Krankheiten immer noch helfen.

Bei Schulbeginn 1942 trafen im Rahmen der Umsiedlung die sogenannten „Volksdeutschen“ ein und auch sein großer Bruder, der in Berlin geblieben war, ein sogenannter „Reichsdeutscher“ wie er und zudem Mitglied der Hitlerjungend (HJ). Und die HJ war es dann auch, die Pitts Kinderparadies ein Ende machte. Sie verprügelte erst mal die „Pollacken“ samt seiner, der sich nicht als Deutscher zu erkennen geben wollte, und zerstörte damit sein heiles Deutschland-Bild erheblich. Ein weiteres dazu trugen die deutschen Männer und Frauen bei, die 1943 trotz um Verschonung betender Polen das schöne kleine Dorfkirchlein kurz und klein schlugen. An dieser Stelle des Berichts konnte Adler seine Betroffenheit nicht mehr verbergen.

Traumatische Flucht nach Westen

Die Flucht nach Westen begann im Januar 1945. Sie war eine Abfolge von unglaublichen Abenteuern und der Bewältigung traumatischer Situationen. Da wurden die drei in einem Luftschutzkeller verschüttet, landeten Schutz suchend sogar in einer Halle des KZ Oranienburg. Unvergesslich bleibt Adler eine tagelange Zugfahrt, bei der ein Baby durch Kälte starb: „Die verzweifelten Schreie der Mutter höre ich noch heute in meinen Ohren.“ Und noch immer vor seinen Augen hat er – immer und immer wieder – das Verhör seiner Mutter durch einen schwer bewaffneten Russen. Stockend erzählt er, dass der Soldat die entsicherte Pistole auf den Tisch legte, ihn am Kragen zur Tür zog und mit Fußtritten hinaus beförderte. Seine Mutter blieb im Raum zurück. Über die Vergewaltigung hat sie nie mit ihm gesprochen.

Nach all dem Gehörten, waren die Veranstaltungsbesucher nicht mehr besonders diskussionsfreudig, wohl aber zu Spenden bereit. Spontan kamen mehr als 70 Euro für den Arbeitskreis Asyl zusammen. Der Betrag soll Flüchtlingskindern zugute kommen, die derzeit die Schrecken des Krieges neu erleben müssen, weil die Menschheit offensichtlich nicht bereit ist, aus der Vergangenheit zu lernen.