In seinem neuen Roman „Biografie“ macht Maxim Biller vor allem eines: Er stellt seine literarische Potenz zur Schau.

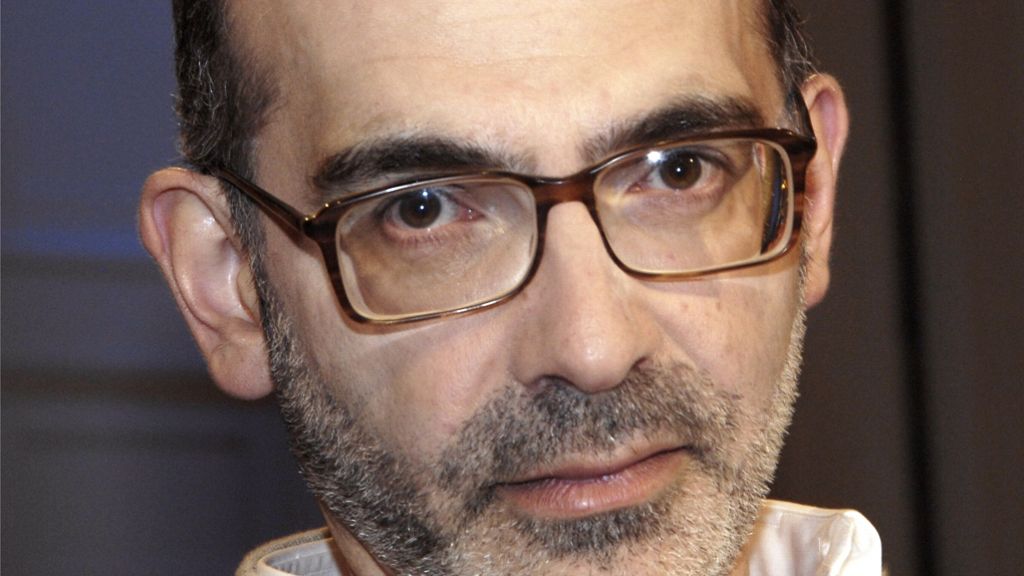

Stuttgart - Wer über Maxim Biller schreibt, gerät leicht in Versuchung, sich zuerst über das Phänomen Biller auszulassen. Über den scharfzüngigen Publizisten zum Beispiel, der für die Zeitschrift „Tempo“ einst denkwürdige Hass-Kolumnen schrieb, über den Autor, dessen Roman „Esra“ 2003 von Juristen aus dem Verkehr gezogen wurde, oder über den ungehobelten Diskutanten im „Literarischen Quartett“, der genau weiß, wer als Schriftsteller gelten darf und wer nicht. Mit den offenkundigen Abwehrreaktionen, die Biller seit eh und je für sein gezielt provokantes Auftreten erntet, scheint er leben zu können – auch auf die Gefahr hin, dass der Schlagabtausch über seine Person das literarische Werk überschattet.

Dass Biller die von ihm gern als lendenlahm geschmähte deutsche Gegenwartsliteratur um einen lesenswerten Roman wie „Die Tochter“ und zuletzt um eine feinsinnige Novelle wie „Im Kopf von Bruno Schulz“ bereichert hat, sollte man darüber nicht vergessen. Mit dem fast neunhundert Seiten umfassenden, denkbar unattraktiv betitelten Roman „Biografie“ will Biller nun sein Opus magnum vorlegen und aufs große Ganze zielen. Elfriede Jelinek und der um schnelle Lobreden nie verlegene Daniel Kehlmann waren so freundlich, „Biografie“ vorab begeistert zu feiern – nichts sollte unversucht bleiben, um etwaig begriffsstutzigen Lesern und Kritikern schon im Vorhinein zu demonstrieren, mit welchem Großschriftsteller wir es hier zu tun haben.

Heißer Saunabesuch

„Biografie“ ist ein mal in Hamburg, mal in Tel Aviv, mal in Prag und mal in Los Angeles spielender Mehrfamilienroman, dem freundlicherweise ein räsonierendes Personenregister vorangestellt ist. Im Mittelpunkt stehen zwei Figuren und ihr Umfeld: der Bestsellerautor Soli Karubiner, ein Jude, ein paar Jahre jünger als sein Verfasser und wie dieser in Prag geboren, und sein bester Freund, der sehr reiche Noah Forlani, der seine Millionen gern als Mäzen im Filmbusiness ausgibt. Im Wesentlichen basiert der im Jahr 2007 angesiedelte und mit vielen Rückblenden das ganze 20. Jahrhundert ausmessende Roman auf zwei Handlungssträngen, die mit diesen beiden Männern zu tun haben und das mäandrierende Geschehen zusammenhalten sollen.

Zum einen gerät Soli Karubiner in größte Schwierigkeiten, als er sich bei einem Saunabesuch von einem ausladenden weiblichen Gesäß derart animiert fühlt, dass er ungeniert zu masturbieren beginnt. Fortan rückt er in den medialen Fokus und wird von einem nur als „Canaille“ bezeichneten Kollegen erpresst. Dessen wiederum entledigt sich Karubiner, wie der Roman lange Zeit suggeriert, kurzerhand in einem Teich. Zum anderen sieht sich Freund Forlani lebensbedrohlicher Gefahr ausgesetzt, als er mit einem Filmteam in der sudanesischen Darfur-Region entführt und, so scheint es, getötet wird.

Biller spinnt diese Episoden mit großer epischer Geduld fort und nutzt die Freiräume dazu, die Familiengeschichten der Karubiners und Forlanis auszubreiten. Es sind Erzählungen, die von allem Möglichen handeln: von Solis sich literarisch ebenfalls versuchenden Angehörigen, von der Flucht aus der Tschechoslowakei nach dem Prager Frühling, von den Nachwirkungen des Stalinismus und des Holocausts vor allem auf die zweite Generation der jüdischen Überlebenden, von Reflexionen über das Judentum, dem Historikerstreit, den einträglichen Geschäften mit einem Buddha, der „wie ein nackter Chruschtschow mit Lendenschurz und Piercing“ aussieht, extrovertierten Hollywood-Größen und von einem sextollen Rabbi, der sich aufmacht, Solis fettleibige Schwester Serafina zu ehelichen.

Erektionsprobleme als Leitmotiv

Apropos Sex: Angeregt durch Kollegen wir Philip Roth, dessen Klassiker „Portnoys Beschwerden“ mehrfach erwähnt wird, macht sich Maxim Biller einen großen Spaß daraus, die Neurosen seiner männlichen Figuren durch ein zumindest in verbaler Hinsicht ausgeprägtes Sexualleben zu lindern oder zu illustrieren. Es dürfte unmöglich sein, in der Gegenwartsliteratur einen Roman zu finden, der vergleichbar intensiv auf jeder zweiten Seite mit mehr oder minder originellen Bezeichnungen für die Geschlechtsorgane aufwartet und Erektionsprobleme beziehungsweise Erektionserfolge zu einem Leitmotiv macht – ganz so als sei es unabdingbar, auf die historischen Katastrophen des Jahrhunderts mit zur Schau gestellter Virilität zu reagieren.

Wenn Biller seine Protagonisten zu willigen Befehlsempfängern ihres Phallus macht, so liegt darin weniger eine Provokation denn eine mitunter herzerfrischende Komik. Ja, „Biografie“ ist in vielen Passagen ein witziges, pointenreiches Buch, das die Hölle des Familien- und Liebeslebens in satten Farben ausmalt und von der Fabulierfreude Billers profitiert. Je nach humoristischer Grundeinstellung darf man sich daran erfreuen, wenn an Zeiten erinnert wird, da „Pilates noch für eine besonders großflächige Perforierung weiblicher Oberschenkel oder für einen römischen Provinzgouverneur in Palästina in der Zeit von Joshua ben Josef“ gehalten wurde. Auch der Idee, „an hohen jüdischen Feiertagen in jeder Synagoge mehrere Plätze für PLO- und Al-Qaida-Anhänger freizuhalten“, ist aus satirischer Sicht etwas abzugewinnen. Hier brechen die Talente des Journalisten Biller durch; hier verarbeitet er, was mühelos auch in seinen Kolumnen Platz gefunden hätte.

Aberwitzige Einfälle und stilistische Kühnheiten

Das Desaster dieses Romans entwickelt sich in fast paradoxer Weise aus der Komik des Erzählten. Biller erzählt in einer Art Hochgeschwindigkeitsrausch, als müsse er seinen Lesern auf jeder Seite beweisen, welche aberwitzigen Einfälle und welche stilistischen Kühnheiten er auf Lager hat. Ständig meint Biller, mit dessen Stilvermögen ja nur wenige seiner Kollegen zu konkurrieren vermögen, das, was seine Figuren erleben, in ein Schaumbad exquisiter Vergleiche und Metaphern zu tauchen und sich als stilistischer Kraftprotz aufspielen zu müssen. Ständig dreht der Text Pirouetten, die dem bald die Geduld verlierenden Leser ein auftrumpfendes „Schaut her, was dieser Autor kann!“ zurufen. Viel zu selten kommt dieser Text zur Ruhe, und viel zu wenig hat Maxim Biller dafür getan, seinen Erzählungen und „Flashbacks“ eine Struktur zu geben. Sich darauf herauszureden, dass das Ausufernde zum Wesen des modernen Romans gehöre, nützt da nichts – „Biografie“ zeigt sehr deutlich, dass nicht aus jeder Ausuferung ein gelungener Roman wird.

Ganz am Ende, viel zu spät, versucht der Roman seine Erzählfäden zusammenzubinden, beim Gang nach Buczacz in der Westukraine. Da plötzlich spürt man, was „Biografie“ für ein Buch hätte werden können, wenn Maxim Biller darauf verzichtet hätte, ständig seine literarische Potenz zur Schau zu stellen. Ein Jammer.

Maxim Biller: Biografie. Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2016. 896 Seiten, 29,99 Euro.