Mediziner diskutieren auf einer Tagung in Heidelberg über die Entstehung und Bekämpfung von Tumoren und Metastasen.

Stuttgart - Es ist der Albtraum eines jeden Krebspatienten: Der Tumor ist erfolgreich beseitigt, die Bestrahlung absolviert, und über viele Monate hinweg war wieder Ruhe im Körper. Doch dann werden Metastasen in anderen Organen entdeckt, also Absiedelungen des Krebses. Leider wächst damit die Gefahr enorm, dass sich eine alte Medizinerweisheit bewahrheitet: Die Patienten sterben meist nicht an ihrem Tumor, sondern an den Metastasen. Allerdings muss man selbst dann die Hoffnung nicht ganz aufgeben, wie das Beispiel des Radrennfahrers Lance Armstrong zeigt: Er hatte durch seinen Hodenkrebs auch Metastasen in der Lunge und im Gehirn, die aber entfernt werden konnten. Heute gilt Armstrong als vom Krebs geheilt.

Warum aber kommt es überhaupt zur Bildung von Metastasen? Darüber diskutieren in dieser Woche in Heidelberg auf Einladung des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) Experten aus aller Welt anlässlich des Symposiums „Stammzellen und Krebs“. Seit einigen Jahren mehren sich die Hinweise, dass es bestimmte veränderte Stammzellen gibt, die besonders gefährlich und gleichzeitig gegen etablierte Krebstherapien weitgehend resistent sind (siehe Kasten). Sie spielen wohl auch bei der Entstehung von Metastasen eine entscheidende Rolle. Als 2006 das DKFZ die erste Tagung zu diesem Thema veranstaltete, galt die Existenz solcher Tumorstammzellen noch als ziemlich hypothetisch. Mittlerweile sind die Experten überzeugt, dass es sie bei vielen Krebsarten gibt: bei Blutkrebs (Leukämien) ebenso wie bei soliden Tumoren, also Krebsarten wie Brust- und Darmkrebs, die eine feste, örtlich umschriebene Gewebezunahme ausbilden.

Bei vielen Tumorarten gibt es Krebsstammzellen

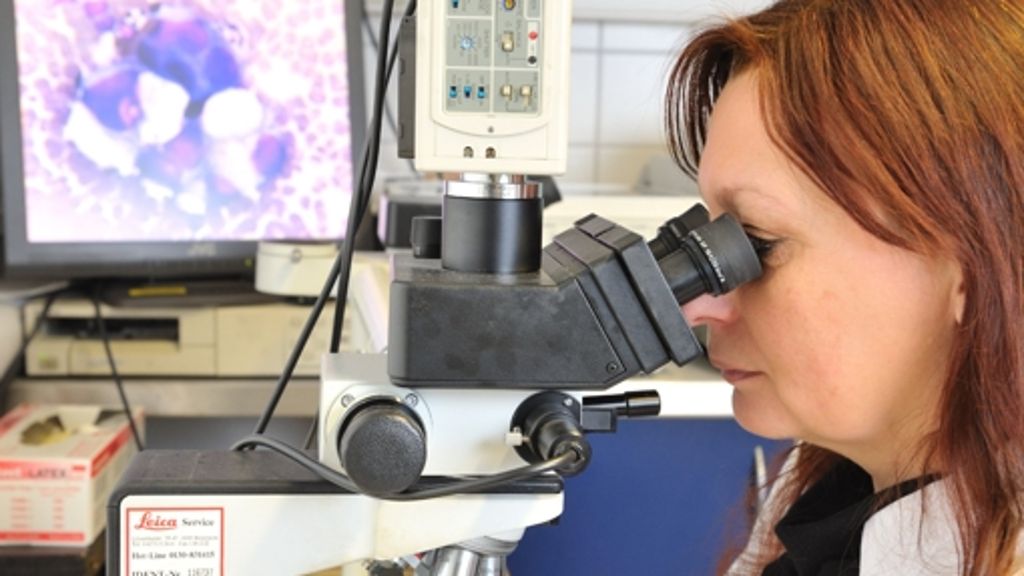

„Bei der Mehrzahl aller soliden Krebsformen sind Krebsstammzellen nachgewiesen“, fasst der DKFZ-Vorstandsvorsitzende Otmar Wiestler anlässlich der diesjährigen Heidelberger Tagung zusammen. Und er ergänzt: „Heute ist allen klar, dass eine Therapie unbedingt auch die Stammzellpopulationen eines Tumors wirksam bekämpfen muss, um nachhaltige Heilungserfolge zu erzielen.“Das aber ist alles andere als einfach, denn diese ziemlich seltenen Zellen sind nur schwer aufzuspüren, weil sie sich regelrecht an kaum zugänglichen Stellen im Körper verstecken, beispielsweise im Knochenmark oder im Gehirn. Außerdem sind sie ganz offensichtlich sehr unterschiedlich und ziemlich instabil, mithin nur schwer in Kultur zu halten. Gleichwohl kommen ihnen die Wissenschaftler vor allem mit ausgeklügelten molekularbiologischen Methoden zunehmend auf die Spur. Dabei achten sie besonders auf bestimmte Eiweißverbindungen an der Oberfläche dieser Zellen, die ihre spezifischen Eigenschaften charakterisieren.

Zuerst fand man so bei Leukämien heraus, dass „eine kleine Gruppe von Krebszellen mit Stammzelleigenschaften das Tumorwachstum aufrechterhält und den Krebs nach zunächst scheinbar erfolgreicher Therapie wieder nachwachsen lässt“, wie Andreas Trumpp berichtet, der am DKFZ die Abteilung Stammzellen und Krebs leitet. Mittlerweile zeigt sich nicht zuletzt dank der molekularen Forschung an diesen Zellen, dass viele Tumorarten noch weit komplexer sind als bisher gedacht. So unterscheiden sich laut Trumpp bisher für identisch gehaltene Tumore an ihren spezifischen Stammzellen. Seine Arbeitsgruppe konnte dies erst kürzlich beim Adenokarzinom des Pankreas nachweisen, der gefährlichsten Form des ohnehin sehr aggressiven Bauchspeicheldrüsenkrebses. Die Wissenschaftler fanden anhand molekularer Eigenschaften drei Untergruppen von Krebsstammzellen dieses Tumors. Die betreffenden Patienten sprechen unterschiedlich auf die derzeit übliche Therapie an und überleben auch unterschiedlich lange den Tumor. Auch beim Brustkrebs haben Trumpp und seine Kollegen im Blut von Patientinnen mit Knochenmetastasen eine Gruppe von Krebszellen entdeckt, die aller Wahrscheinlichkeit für die Metastasenbildung verantwortlich sind.

Molekularbiologische Fahndung

Molekularbiologisch lassen sich diese spezifischen Metastasen-Krebsstammzellen durch eine Kombination dreier bestimmter Proteine auf der Zelloberfläche charakterisieren. Solche Oberflächenproteine könnten in Zukunft nicht nur bei der Identifizierung solcher Zellen und damit der Krebsdiagnose eine wichtige Rolle spielen, sondern auch bei ihrer Bekämpfung: So könnte man diese Rezeptoren nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip gezielt mit Substanzen besetzen, welche die Tumorstammzelle erkennen und sie wirkungsvoll bekämpfen. Genau dies hat Luis Parada vom Medizinischen Zentrum der Universität Texas in Dallas getan. Wie er auf der Heidelberger Tagung berichtete, haben er und sein Team gentechnisch Mäuse so verändert, dass diese einen bestimmten Gehirnkrebs, das Astrozytom, entwickeln, der dem menschlichen Pendant vollkommen gleicht. Dann haben sie im Reagenzglas die Wirkung verschiedener Substanzen auf die Krebsstammzellen aus diesem Tumor getestet. Dabei konnten sie 27 Verbindungen identifizieren, die diese Stammzellen gezielt angreifen – eine gute Voraussetzung für die Entwicklung einer künftigen Therapie gegen diesen Tumor.

Bereits ein gutes Stück weiter ist man am DKFZ bei der Bekämpfung einer anderer Hirntumorspezies, der Glioblastome. Auf den von diesem Tumor produzierten Krebsstammzellen wurde ein ganz bestimmter Rezeptor gefunden, CD95 genannt. An Gewebeproben von Hirntumoren konnten die Forscher feststellen, dass nur die Zellen mit dem CD95-Rezeptor die Tumore auslösen und dann deren Wachstum fördern. „Basierend auf unseren Ergebnissen konnte ein Wirkstoff entwickelt werden, der die Aktivierung von CD95 blockiert“, erläutert Ana Martin-Villalba, die Leiterin der Abteilung Molekulare Neurobiologie am DKFZ. Eine klinische Studie mit über 80 Patienten mit fortgeschrittenen Glioblastomen verlief ermutigend: Von den Patienten, die zusätzlich zur Bestrahlung den neuen Wirkstoff erhielten, lebten sechs Monate nach Therapiebeginn noch mehr als doppelt so viele wie in der Gruppe, die nur bestrahlt worden war. Ihr Tumor war nicht weiter gewachsen, zudem war die Lebensqualität dieser Gruppe viel höher.

Behandlungsverfahren „intelligent kombinieren“

Für den DKFZ-Chef Wiestler ist dank solcher Fortschritte der weitere Weg in der Krebstherapie vorgezeichnet: die „intelligente Kombination“ von Behandlungsverfahren, bei denen auch die Stammzellen gleich mitbekämpft werden. Damit gewinnt dank der Möglichkeit zu individuellen Genanalysen auch die personalisierte Therapie zunehmend an Bedeutung: So lässt sich sehr viel besser feststellen, von welcher Behandlung ein Patient am meisten profitiert. Das Ziel ist, den Krebs so in Ruhe zu versetzen, dass er nicht mehr direkt lebensbedrohlich ist – ganz ähnlich, wie das bei der Immunkrankheit HIV dank moderner Medikamente heute weitgehend gelungen ist.

Kleines Lexikon: Krebs, Metastasen und Therapie

Krebs

Krebs ist ein Sammelbegriff für viele Krankheiten, die sich zudem noch in verschiedenen Patienten unterschiedlich ausbilden können. Laut Deutschem Krebsforschungszentrum unterscheiden Experten mehr als 200 verschiedene Tumorarten.

Tumorstammzellen

Sie bilden zum einen den Ursprung eines Tumors, zum anderen erzeugen sie ständig Nachschub an Tumorzellen.

Metastasen

Höchstwahrscheinlich bilden Tumorstammzellen und ihre direkten Nachkömmlinge an anderen Stellen des Körpers Metastasen, also Absiedelungen des Tumors. Manche der therapieresistenten Metastasen bestehen fast vollständig aus Tumorstammzellen.

Therapie

Bei der Behandlung vieler Tumorarten ist die Medizin schon weit fortgeschritten. Es wird es daher immer wichtiger, gezielt die Krebsstammzellen zu bekämpfen und so die Gefahr von Rückfällen zu mindern.