An der Universität Stuttgart arbeiten Forscher an biologischen Nanomaterialien mit besonderen Eigenschaften. Sie entwickeln zum Beispiel eine Gelatine, die Knorpelzellen für Arthrose-Patienten enthält.

Stuttgart - Sabine Laschat hat Gummibärchen in die Volkshochschule mitgebracht – allerdings im Reagenzglas, also passend zu ihrem Beruf als Hochschullehrerin am Institut für Organische Chemie der Uni Stuttgart. So konnten die Zuhörer mit eigenen Augen sehen, was passiert, wenn man diese Versuchsobjekte unterschiedlich lange in Wasser einweicht: Sie quellen auf und sehen dann wenig appetitlich aus. Genau das tun auch Hydrogele, vielfach vernetzte polymere Verbindungen, die ihre besonderen Eigenschaften erst durch das Wasser bekommen. Sie gehören zu den Forschungsobjekten des Projekts Nanobiomater an der Uni Stuttgart. Über diese Arbeit ging es in dem Vortrag „Nanobiomaterialien – kleine Strukturen mit großer Wirkung“ im Stuttgarter Rotebühlzentrum.

Um zu zeigen, dass hier eine enge Zusammenarbeit angesagt ist, teilt sich Sabine Laschat den Vortrag mit ihrem Kollegen Günter Tovar. Der Chemiker ist Professor am Institut für Grenzflächenverfahrenstechnik und Plasmatechnologie der Uni Stuttgart und zugleich Sprecher der Fraunhofer-Allianz Nanotechnologie. Bevor die beiden Wissenschaftler auf ihre eigentliche Forschungsarbeit zu sprechen kommen, demonstrieren sie, welch „ausgebuffte Materialien die Natur entwickelt hat“, wie es Tovar formuliert. Ein bekanntes Beispiel ist das Perlmutt von Muscheln. Es enthält viel Kalk. Auch Kreide besteht aus Kalk – und wie leicht die bricht, demonstriert Laschat an einem Stück Tafelkreide. Das Perlmutt der Muscheln ist dagegen aus Kalk- und Eiweißschichten aufgebaut, wobei die Proteine wie eine Art Kleber wirken. „Das ist ein Nanobiomaterial mit hoher mechanischer Stabilität“, erklärt Laschat.

Ohne fachübergreifende Zusammenarbeit geht es nicht

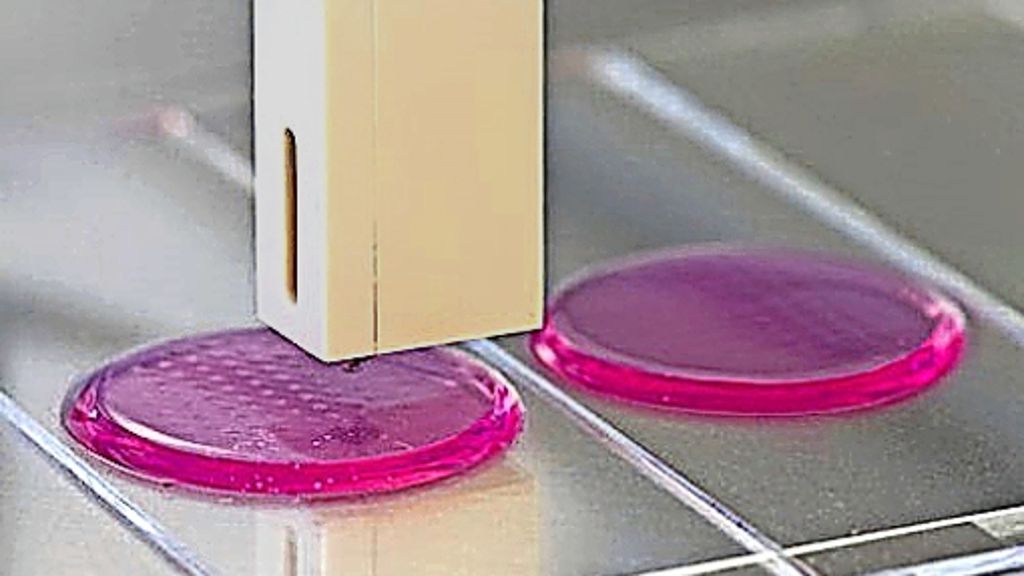

Auch im menschlichen Körper gibt es viele solche Materialkombinationen, Sehnen zum Beispiel. Oder Gelenkknorpel, wobei Günter Tovar aus seiner Bewunderung für diesen „lebenden, dreidimensional strukturierten Verbundwerkstoff“ keinen Hehl macht. Aus medizinischer Sicht wird Knorpelersatz immer wichtiger, weil die Menschen immer älter werden und deshalb zunehmend unter verschlissenen Gelenken, also Arthrose, leiden. Hydrogele als möglichst naturnahes, weil weiches und wasserhaltiges Trägermaterial für lebende Knorpelzellen könnten dabei in Zukunft als Basis für künstlichen Knorpel dienen. Solche dreidimensionalen knorpelähnlichen Strukturen können die Forscher schon heute herstellen. Wobei besonders interessant ist, dass sich solche Biomaterialien inklusive der darin enthaltenen Knorpelzellen mit einem Tintenstrahldrucker verarbeiten lassen.

Eine für den Drucker geeignete „Biotinte“ zu entwickeln ist allerdings ziemlich anspruchsvoll. Das kann auch nicht mehr nur eine Forschungsdisziplin leisten. Ohne eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit gehe es nicht, betonen denn auch Sabine Laschat und Günter Tovar unisono. Organische Chemiker, Polymerchemiker, Biochemiker, Molekularbiologen, Zellbiologen, Zoologen, Biophysiker und physikalische Chemiker sowie Materialwissenschaftler arbeiten an der Uni Stuttgart im Forschungsverbund Nanobiomater zusammen. Hinzu kommen zahlreiche Kooperationspartner außerhalb der Uni. Solch intensive Forschung hat natürlich ihren Preis: Eine Arbeitsgruppe aus drei Professoren, drei Doktoranden, drei promovierten Wissenschaftlern sowie einer Sekretärin, dazu das notwendige Verbrauchsmaterial für Analytik und Kleingeräte – all das summiere sich auf 2,5 Millionen Euro für ein vierjähriges Forschungsvorhaben, rechnet Sabine Laschat vor. Das Ergebnis führe dann in jedem Fall zu einem beachtlichen Erkenntnisgewinn – aber leider nicht notwendigerweise zu einem Produkt, das sich in der Medizin oder einem Wirtschaftszweig verwerten lasse.