Zeitreise in die Steinzeit Geheimnisse der Alb-Schatzkammer

Die Wiege der Kultur liegt auf der Schwäbischen Alb. Im Hohle Fels, einer Höhle bei Schelklingen, haben Archäologen Entdeckungen von Weltrang gemacht wie die weltberühmte Venus – eine Reportage.

20 Bilder

Foto StN/StZ-Grafik

1 / 20

Die sechs Höhlen auf der Schwäbischen Alb, die 2017 zum Unesco-Weltkulturerbe ernannt werden sollen.

Foto Brauer

2 / 20

Woher der Name Hohle Fels stammt, weiß niemand so genau. Seit der Kartografierung durch das Oberamt Blaubeuren im 19. Jahrhundert hat sich der Name eingebürgert. Geologisch handelt es sich beim Hohle Fels um einen Schwammriffstotzen, der sich während des Weißen Jura ablagerte. Vor 161 bis 150 Millionen Jahren hatten Kieselschwämme ein Riff aufgebaut. Ähnliche fossile Schwammriffe mit dem für das schwäbische Jura typischen Riffkalk finden sich auch am Reußenstein oberhalb von Neidlingen und am Donaudurchbruch bei Beuron.

Foto Brauer

3 / 20

Der vergitterte Eingang zum Hohle Fels.

Foto Brauer

4 / 20

Besucher in der gewaltigen Höhlenhalle.

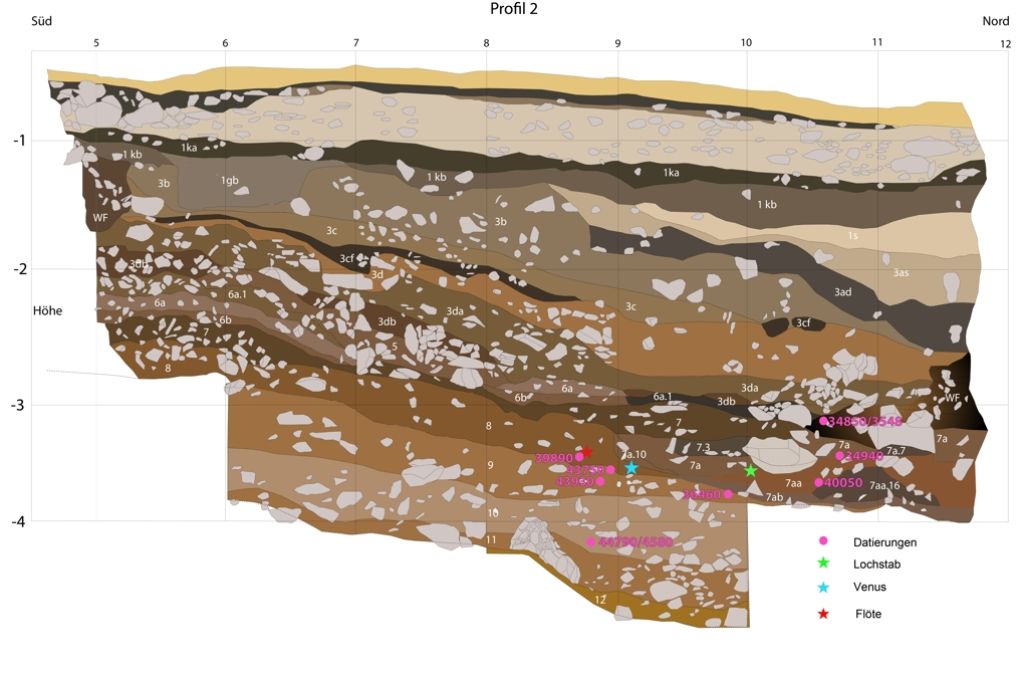

Foto Universität Tübingen

5 / 20

Geologische Karte mit der Ausgrabungsstätte im Hohle Fels: Die farbigen Sternchen markieren die Fundorte wichtiger Artefakte.

Foto Brauer

6 / 20

Grabungstechnikerin Sarah Rudolf mit einer amerikanischen Archäologiestudentin.

Foto Brauer

7 / 20

Grabungstechnikerin Sarah Rudolf.

Foto Brauer

8 / 20

n gut 3,50 Meter Tiefe weist ein Schild auf eine Erdschicht mit Neandertaler-Fundstücken hin.

Foto Brauer

9 / 20

Archäologe Alexander Janas.

Foto Brauer

10 / 20

Janas mit einem Elfenbein-Fundstück.

Foto Universität Tübingen

11 / 20

Archäotechnikerin Laura Bauer schabt mit einem feinen Stukkateureisen vorsichtig die Erde von Elfenbeinstücken beiseite.

Foto dpa

12 / 20

Der Tübinger Archäologe Nicolas Conrad begutachtet eine Fundschicht im Hohle Fels.

Foto Brauer

13 / 20

Die amerikanische Archäologie-Studentin Emma Kozitsky schlämmt Sedimente im glasklaren Wasser der nahe gelegenen Ach.

Foto AFP

14 / 20

Mit rund 40.000 Jahren die älteste figürliche Darstellung der Welt: Die Venus vom Hohle Fels. Die sechs Zentimeter hohe Gestalt aus Mammut-Elfenbein ist fast vollständig erhalten, nur der linke Arm und die Schulter fehlen. Die 33,3 Gramm schwere Skulptur, die einen üppigen Frauenkörper ohne Kopf und mit überdimensionalen Brüsten darstellt, stammt aus der steinzeitlichen Kulturstufe des Aurignacien.

Foto dpa

15 / 20

Ein bemalter Kieselstein aus dem Hohle Fels. Die aufgemalten Punkte sind deutlich zu erkennen.

Foto Universität Tübingen

16 / 20

Mit diesem Lochstab aus Elfenbeinmammut stellten die Menschen vor 40 000 Jahren Seile und Schnüre her.

Foto dpa

17 / 20

Dieser 2004 im Hohle Fels gefundene anthrazitfarbene Siltstein hatb die Form eines Phallus. Er ist rund 28 000 Jahre alt,19,2 Zentimeter lang, 3,6 Zentimeter breit, 2,8 Zentimeter dick und wiegt 287 Gramm. Die Kratzer lassen darauf schließen, dass er als Schlagstein genutzt worden sein könnte. Vielleicht war er auch ein Symbol für die männliche Sexualität.

Foto dpa

18 / 20

Darstellung eines Wasservogels aus Mammutelfenbein.

Foto Universität Tübingen

19 / 20

Schmuckstücke aus Mammutelfenbein aus dem Hohle Fels.

Foto Universität Tübingen

20 / 20

Ein Pferdekopf aus Mammutelfenbein aus der Vogelherdhöhle.