„Kann den Bauen Sünde sein?“ Die Stuttgarter Weißenhof-Galerie diskutiert am Beispiel des Skandals um den ehemaligen Limburger Bischof Tebartz-van Elst und seinen Amtssitz die Rezeption von Architektur in der Mediengesellschaft.

Stuttgart - Die Bausünde ist hierzulande spätestens seit der Nachkriegszeit ein feststehender Begriff in der Architekturdiskussion. Gemeint sind die Verheerungen, die der Wiederaufbau in den meisten deutschen Städten anrichtete: Wo die Bomben praktischerweise tabula rasa hinterlassen hatten, wurden nach 1945 rücksichtslos Stadtautobahnen durch historische Stadtgrundrisse gefräst, maßstabs- und gesichtslose Neubauten in Altstädte und Schlafstädte auf die grüne Wiese geklotzt. Dass sich die Leute bis heute vor „seelenloser Betonarchitektur“ gruseln, geht zu einem Gutteil auf den rabiaten Funktionalismus dieser Nachkriegsmoderne zurück. Besser ist es seither nur leider nicht geworden – man muss sich bloß in einem x-beliebigen Gewerbegebiet oder Eigenheimrevier neueren Entstehungsdatums umsehen.

Wenn nun aber die Stuttgarter Architekturgalerie am Weißenhof in ihrer aktuellen Ausstellung kokett fragt „Kann denn Bauen Sünde sein?“, dann deutet schon die Gesangbuch-Typografie des Titels auf dem Plakat an, dass es um eine andere als die ganz normale, triste, alltägliche Bausünde geht, die wir alle gottergeben hinzunehmen gelernt haben. Verhandelt wird der Fall des unseligen Limburger Bischofs – vielmehr: des gewesenen Limburger Bischofs – Franz-Peter Tebartz-van Elst und seiner Kostenexplosionsresidenz, die in den vergangenen zwei Jahren die Medien und die Öffentlichkeit so ungemein in Rage brachte, dass man schon glaubte, der Teufel persönlich müsse an der Lahn der Katholischen Kirche diesen Image-Gau eingebrockt haben. Das ging so weit, dass ein Pfarrer nach einem Fernsehbericht des Hessischen Rundfunks über das neue Limburger Diözesanzentrum den Architekten kreuzigen wollte, wie er Journalisten gegenüber bekannte – in christlichster Nächstenliebe, kein Zweifel.

Inzwischen ist das Mediengeschrei fast verstummt, die unentwegt empörungsbereite Volksseele echauffiert sich über andere Skandale. Nur die „Süddeutsche Zeitung“ schaute vor ungefähr einem Monat, als das Bistum die Pforten seiner „Luxusimmobilie“ öffnete, in Limburg vorbei und war sich nicht zu blöd die legendäre Badewanne des Oberhirten großformatig abzubilden. Badewannen sind in der kleinbürgerlichen Fantasie ja zugleich unfehlbarer Gradmesser für Schöner-Wohnen-Träume und die haarsträubende Verschwendungssucht von Würdenträgern aller Art.

Die Badewanne als Inbild der Verschwendungssucht

Und so wurde auch über Limburg kolportiert, dass allein die bischöfliche Badewanne 15 000 Euro gekostet habe. Die stinknormale Wanne – Kostenpunkt 1500 Euro –, die die „SZ“- Reporterin dann tatsächlich vorfand, konnte sie von ihrem Entrüstungswillen über den „skandalös teuren Bischofssitz“ jedoch nicht abbringen, obgleich sie goldene Wasserhähne vermisste, denn immerhin gab es auch noch die „äußerst großzügige Wellness-Dusche und ein Bidet“. Die beleuchteten Treppenstufen wiederum brandmarkte ein Journalist vom „Spiegel“ als „obszön“.

Die Weißenhof-Galerie will mit der Schau nun nicht den „Prunk-Bischof“ rehabilitieren, sondern den Fall Limburg zum Anlass nehmen, „nach dem Umgang mit Architektur im öffentlichen Diskurs zu fragen“. Merkwürdig ist schon, so schrieb die „Süddeutsche“ an anderer Stelle, „welcher Thrill sich mittlerweile mit der sonst so spröden Thematik der Baukosten herstellen lässt“. Täglich explodieren irgendwo Baukosten, ob in Berlin, Hamburg oder Stuttgart, wo nicht nur die Kosten für S 21, sondern – unter anderem – fürs städtische Klinikum aus dem Ruder laufen. Die Ausstellung hält andere Beispiele parat, wie öffentliche Gelder verpulvert werden: Eine Fotoserie von Wilfried Dechau etwa zeigt die Itztalbrücke, die 2005 für 18 Millionen Euro auf der Bahnstrecke Nürnberg-Erfurt errichtet wurde und noch immer auf Anschluss wartet. Zwar nahm der Bund der Steuerzahler die nutzlos in der Gegend herumstehende und die Landschaft verschandelnde Brücke 2006 in sein Schwarzbuch auf, doch niemand wurde deswegen zur Verantwortung gezogen. Verglichen mit dem Shitstorm, der über den Limburger Bischof niederging, reagiert die Öffentlichkeit auch auf die Fantastilliarden, die etwa der Berliner Flughafen an Mehrkosten verursacht, geradezu passiv.

Der Zorn traf auch die Architektur

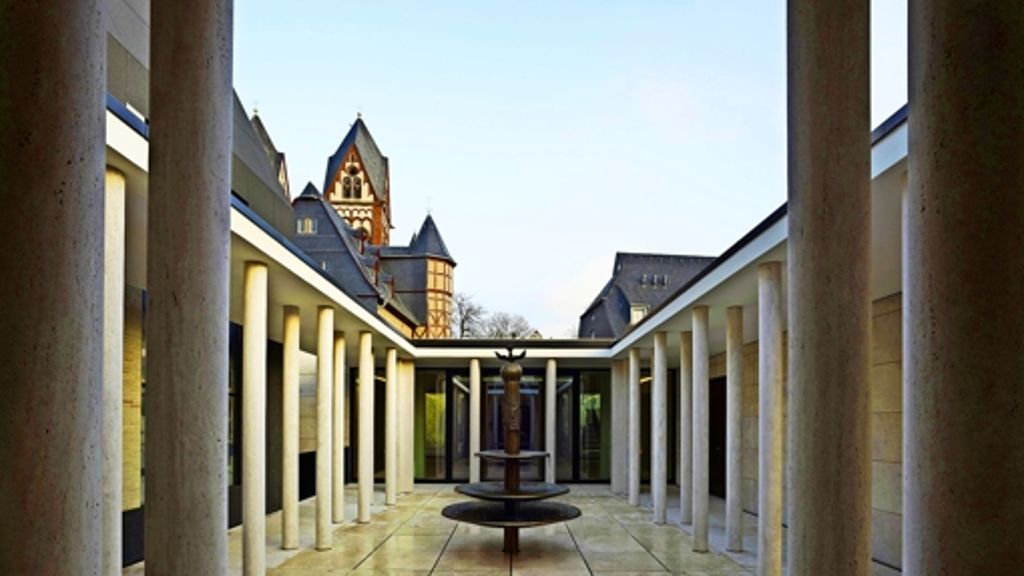

Warum dann diese Wut auf Tebartz-van Elst und seinen Amtssitz? Weil, so steht zu vermuten, hier überhaupt ein Bauherr greifbar war, im Gegensatz zu Projekten der öffentlichen Hand, wo es im Zuständigkeitswirrwarr selbst für einen Aufsichtsratsvorsitzenden leicht ist, jede Verantwortung von sich zu weisen. Und weil der Bischof herumlaviert und die wahren Kosten verschleiert hatte – ein verhängnisvoller Fehltritt, da mit Kirchenvertretern von den Medien besonders unbarmherzig ins Gericht gegangen wird, wie in anderem Zusammenhang etwa Margot Käßmann erfahren musste. Die Architektur jedenfalls wurde gleich mit in Haftung genommen für Tebartz’ Verfehlungen. In Wahrheit aber, so stellte eine Prüfkommission im Nachhinein fest, konnte von einer Kostenexplosion nicht die Rede sein; dass die anfangs genannten fünf Millionen völlig unrealistisch waren angesichts eines Bauprogramms, das unter anderem die denkmalgerechte Instandsetzung der einsturzgefährdeten Alten Vikarie, eines der wertvollsten Fachwerkhäuser der Limburger Altstadt aus dem Jahr 1428 miteinschloss, muss jedem klar gewesen sein, der eine leise Ahnung hat, was Bauen in Deutschland kostet. Zu sehen sind in der Ausstellung daneben Aufnahmen von sorgfältig geplanten, gediegenen Neubauten. Protzig wirken sie an keiner Stelle.

Man kennt das Spiel aus der Politik: Projekte der öffentlichen Hand werden aus Gründen der Opportunität heruntergerechnet, an der anschließenden „Kostenexplosion“ sind dann andere schuld. Fatale Nebenwirkung dieser Taktiererei: architektonische Qualität spielt in der öffentlichen Rezeption keine Rolle mehr, sondern weckt – im Gegenteil – Ressentiments, da sie im Verdacht steht, unnötiger Luxus, verzichtbare Zusatzleistung und somit die Ursache für davongaloppierende Kosten zu sein. Architektonische Qualität setzt sich folglich in den Köpfen als etwas fest, das sich die Gesellschaft nicht leisten kann.

Architektur ist „unheilbar öffentlich“

Vergessen wird dabei, dass Architektur eine „unheilbar öffentliche“ Angelegenheit ist, wie der Stuttgarter Architekt Max Bächer schrieb: „Schlechte Architektur ist visuelle Umweltverschmutzung. Verarmung an architektonischer Qualität ist eine Verarmung an Lebensqualität. Auch von daher gesehen hat Architektur einen gesellschaftlichen Auftrag.“ Von dem vielgescholtenen Limburger Bischofssitz hat darum auch die Stadt etwas : Sie ist schöner geworden und kann, wie eine Kollektion von Schnappschüssen der gebauten Limburger Alltagstristesse in der Weißenhof-Schau dokumentiert, diese Aufwertung gebrauchen. Nicht zuletzt hat der Dom, eine der großartigsten Schöpfungen spätromanischer Baukunst, auf den die Limburger zu Recht stolz sind, mit dem von dem Architekten Michael Frielinghaus geplanten Bischofssitz endlich ein würdiges Gegenüber erhalten. Zu vermitteln, dass er nicht nur den Repräsentationsbedürfnissen ihres Führungspersonals, sondern auch der Allgemeinheit dient, sollte die Kirche sich zur Aufgabe machen. Es könnte ihrem ramponierten Ruf wieder aufhelfen.