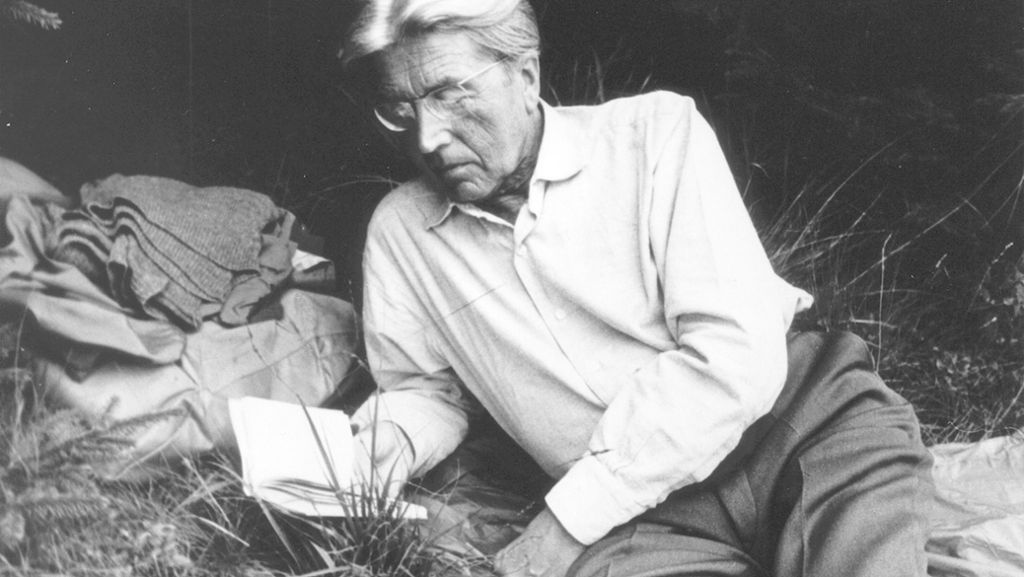

Auch, wenn er zum Ende seines Lebens in München lebte, fühlte er sich stets als Stuttgarter Dichter: Hermann Lenz, verstorben 1998. Aus seinem Nachlass sind noch wahre Schätze zu heben. Der erste liegt nun vor: die Erzählung „Die Geschichte vom Kutscher Kandl“.

Stuttgart - Peter Handkes Verdienste um das Werk seines knapp dreißig Jahre älteren Kollegen Hermann Lenz’ sind oft beschrieben worden. Ende 1972 veröffentlichte Handke den Zeitungsessay „Tage wie ausgeblasene Eier“, der mit Verve für die zuvor nur von wenigen beachteten Bücher des damals noch in seiner Heimatstadt Stuttgart lebenden Lenz eintrat und diesem den Weg zum Suhrkamp-Verlag ebnete. Der kurz zuvor erschienene Roman „Der Kutscher und der Wappenmaler“ galt Handke dabei als Beleg dafür, dass Lenz ein wahrhaftiger Schriftsteller und „kein bloßer Behaupter“ sei.

Der so belobigte Roman, der von fast allen anderen Zeitgenossen übersehen wurde, erzählt vom in sich gekehrten Stuttgarter Kutscher August Kandel, der die angespannte Zeit kurz vor dem Ersten Weltkrieg als Bedrohung wahrnimmt, sich um seine Nichte sorgt, alles, was dem Fortschritt blind huldigt, skeptisch gegenübersteht und sich von der Ankunft eines eigentümlichen, für das württembergische Königshaus arbeitenden Wappenmalers viel verspricht. Innerer Zufluchtsort für den von einem allgegenwärtigen „Fremdheitsgefühl“ befallenen Schwaben Kandel ist Wien, das er einmal besucht hat.

Der WDR wollte die Erzählung nicht haben

Dass die österreichische Hauptstadt zum Traumversteck für Kandel avanciert, hat mit der Vita Hermann Lenz’ zu tun. Dieser wandte sich als junger Student in den 1930er-Jahren angeekelt von den Nationalsozialisten ab und suchte Trost im verblichenen Wien von Hugo von Hofmannsthal, Peter Altenberg und Arthur Schnitzler. So finden sich Wien-Beschwörungen und Wien-Beschreibungen in vielen Lenz-Texten, und es steht zu erwarten, dass im üppigen Nachlass, dessen Schätze bislang noch kaum gehoben sind, weitere Variationen dieses zentralen Motivs schlummern.

Eine erste Trouvaille, eine Vorstudie des „Kutscher“-Romans, liegt nun – edel ausgestattet und mit einem klugen Nachwort Norbert Hummelts versehen – im Nimbus-Vorlag vor. „Die Geschichte vom Kutscher Kandl“ schrieb Lenz Mitte der 1960er-Jahre und bot sie ohne Erfolg dem Westdeutschen Rundfunk an. Weite Textpassagen davon kehren später zum Teil wortgetreu im ersten Teil von „Der Kutscher und der Wappenmaler“ wieder. Die erste Fassung freilich weist zwei markante Abweichungen auf, eine kleine – der Familienname hat noch kein „e“ – und eine große – der Kutscher lebt noch nicht im wienfernen Stuttgart, sondern fährt mit seinem Fiaker unmittelbar durch die Wiener Bezirke, erlebt Schloss Schönbrunn nicht nur aus distanzierter Ferne.

Der Wappenmaler des württembergischen Königs weckt Hoffnungen

Auf das Lenz’sche Werk bezogen liegt darin eine aufschlussreiche Verschiebung, denn es scheint so, als ließe sich von Kand(e)ls Wesen besser erzählen, wenn dessen Sehnsuchtsort Wien nicht zugleich Schauplatz ist. Die Vorstufe zeigt so einen um ein Dutzend Jahre älteren Mann, der das Wien seiner Zeit und den anfangs glorifizierten Wappenmaler nicht verklärt. Die spätere, deutlich umfangreichere Version hingegen braucht, da sie von der Handlung her bis in die NS-Zeit reicht, ein von der Wirklichkeit nicht zu beschädigendes Refugium, einen geistigen Rückzugsort, das Wien des Fin de Siècle in aller möglichen Verklärung.

Hermann Lenz’ fein gewobene „Geschichte vom Kutscher Kandl“ ist von literaturhistorischem Interesse und zugleich Beispiel für seine sensible, nicht effektheischende Prosa, die jedem scheinbar marginalen Detail Aufmerksamkeit schenkt. Im Rückblick verwundert es nicht, dass sich ausgerechnet Peter Handke von diesem ruhigen Erzählen voller Strahlkraft in Bann ziehen ließ.