Ein Quantenphysiker mischt sich in die Debatte zwischen Philosophen und Neurowissenschaftlern ein und zeigt auf, dass die Natur einen freien Willen zulässt. Ob Menschen ihn besitzen, sagt er nicht, aber bei Robotern müsste es möglich sein.

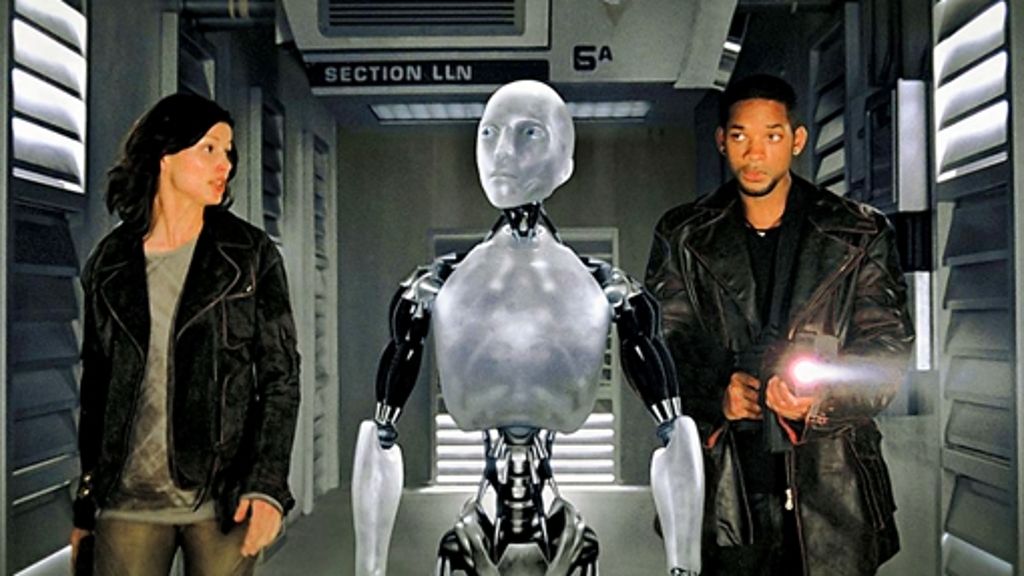

Stuttgart - Zum eigenwilligen Roboter R2-D2 aus dem „Krieg der Sterne“ will Hans Briegel nichts sagen, das sei nicht sein Metier. Briegel ist Quantenphysiker an der Universität Innsbruck. Auch zu Sonny nicht, der menschenähnlichen Maschine aus dem Film „I, Robot“, die sich mit einem Gewissenskonflikt herumschlagen muss. Und doch wird man an solche Roboter erinnert, wenn Briegel die Möglichkeit einer Maschine beschreibt, die über einen freien Willen verfügt.

Es ist ein Gedankenexperiment. In seinem Artikel im Fachjournal „Nature Scientific Reports“ gibt Briegel keine Bauanleitung für einen Roboter. Vielmehr will er bloß zeigen, dass es prinzipiell möglich ist, eine Maschine mit freiem Willen zu konstruieren. Aber es ist ein reizvolles Experiment. Aus Briegels Sicht zeigt es, wie ein kreatives, unvorhersagbares Moment in das Denken und Handeln gelangen kann. Denn wenn über die Freiheit des Willens diskutiert wird, geht es immer wieder um die eine Frage: Wie kann sich ein Spielraum für Entscheidungen herausbilden, wenn doch alle Prozesse nach den Naturgesetzen ablaufen? Oder mit anderen Worten: welchen Einfluss hat der Mensch, wenn sich in seinem Gehirn alles nach den Regeln der Biologie und Chemie abspielt?

Der Zufall sorgt für kreatives Chaos

Als Quantenphysiker ist Briegel mit dem Zufall vertraut. In der Welt der kleinsten Teilchen läuft vieles stochastisch ab. Als stochastisch beschreiben Physiker die Prozesse, die wahrscheinlich, aber nicht zwangsläufig sind. So kann ein radioaktives Atom zerfallen und Strahlung aussenden, doch es kann damit auch warten. Physiker können nur ermitteln, wie schnell die radioaktiven Atome im Durchschnitt zerfallen. Diesen Zufall macht sich Briegel für seine Theorie zunutze. Der Zufall könne eine treibende Kraft sein, sagt er, um das nötige Material zu liefern, aus dem freie Entscheidungen hervorgehen könnten.

In seinem Fachartikel entwickelt Briegel das Modell eines Rechners, der Bruchstücke seiner Erinnerung zufällig auswählt und in verschiedensten Kombinationen zusammensetzt. Er nennt kein Beispiel, doch man darf es sich vielleicht so vorstellen: Ein Roboter sieht zwei Autos nach einem Zusammenstoß in einen Fluss stürzen und überlegt, welchen der noch lebenden Insassen er zuerst retten sollte – das Mädchen oder den erwachsenen Mann. Im Film „I, Robot“ entscheidet sich der Roboter nach einer Analyse der Überlebenschancen für den Mann. Diese Entscheidungsmethode ist programmiert und nicht frei. Doch der Roboter hätte auch in seinem Datenspeicher kramen können. Allerhand Bilder wären dann aufgetaucht und die meisten hätten ihm nicht weitergeholfen. Vielleicht aber hätte er sich an das Spielzeugauto erinnert, das er vor Jahren für ein Kind aus dem Fluss geholt hat und wofür er von den Eltern gelobt wurde. Dann könnte er auf die Idee kommen, dass er für die Rettung des Kindes mehr Lob erhalten würde, obwohl er darauf nicht programmiert ist.

Das zufällige Kombinieren von Erinnerungen könnte „die Saat des Neuen“ sein, wie Briegel es nennt. Ob Menschen tatsächlich so vorgehen und tatsächlich über einen freien Willen verfügen, will er damit nicht geklärt haben. Diese Frage überweist er an die Neurowissenschaftler, die schon seit einigen Jahren untersuchen, ob dem Menschen die Entscheidungen seines Gehirns nicht oft erst einige Millisekunden, nachdem sie getroffen wurden, bewusst werden. Briegel geht es nur um die Frage, ob nicht der Zufall in einer durch Naturgesetze festgelegten Welt ein unvorhersagbares Element ins Spiel kommen könnte.

Kritik am Modell des freien Willens

Doch würde man einen Roboter oder einen Menschen wirklich frei nennen, wenn seine Entscheidungen vom Zufall abhängen? Zum freien Willen gehört die Vorstellung, dass man selbst die Entscheidung in der Hand hat. Doch dieser Einwand wird Briegels Modell nicht gerecht. Denn darin steuert der Zufall nicht die Entscheidung, sondern das Ausarbeiten der Optionen. Der Zufall leitet eine Art Brainstorming, bei dem möglichst ungewöhnliche Ideen gesammelt werden sollen, aus denen Maschine oder Mensch dann auswählen können.

Trotzdem setzt an diesem Punkt die Kritik ein. „Was wäre denn für die Willensfreiheit gewonnen?“, fragt der Philosoph Michael Pauen von der Humboldt-Universität in Berlin. Wenn man viele kreative Optionen auslote, sei noch keine Entscheidung getroffen – und erst recht keine freie. Die Fragen der Willensfreiheit entzünden sich seiner Ansicht nach nicht daran, welche Optionen zur Verfügung stehen, sondern daran, wie zwischen den Optionen abgewogen wird. Wird ein Mensch unter Druck gesetzt oder kann er sich nicht richtig konzentrieren? Das wären Fälle, in denen er nicht frei entscheiden kann. Doch Briegel genügt es, wenn ein paar Optionen im Spiel sind, an die der Mensch nicht von vornherein gedacht hat.

Die Entscheidung ist festgelegt und doch frei?

Um zu erklären, wie man genügend Spielraum in seinen Entscheidungen haben kann, ohne die Naturgesetze zu verletzen oder sich vom Zufall abhängig zu machen, haben einige Philosophen einen ganz anderen Ansatz gewählt: Sie definieren die Willensfreiheit so, dass es nicht auf die Naturgesetze ankommt. Pauen übersetzt Willensfreiheit zum Beispiel mit Selbstbestimmung. Eine Entscheidung kann demnach festgelegt sein und doch frei. Vorausgesetzt, sie wird durch die richtigen Faktoren festgelegt, nämlich die Wünsche und Argumente des Menschen – und nicht durch die Wünsche und Argumente anderer.

Für eine freie Entscheidung muss man nach dieser Definition auch nicht immer gründlich nachdenken. Der Roboter hätte zum Beispiel ohne aufwendige Analyse einfach das Kind aus dem Wasser ziehen können, schimpft der Mann, der gerettet wurde. „Ein Mensch hätte das gewusst.“

Briegel kennt diese philosophischen Ansätze, aber er hält nicht viel von ihnen. „Ich habe noch kein explizites Modell gesehen“, sagt er. Aber in diesem Punkt mag man fragen, warum er den Neurowissenschaftlern ihre Aufgaben überlässt – aber den Philosophen nicht?