Nach knapp 60 Stunden ist Philae die Batterie ausgegangen. Dennoch sind alle mit seiner Arbeit zufrieden. Weil das Minilabor nach der Landung nicht an seinem vorgesehenen Platz geblieben ist, kommt zu wenig Sonne an die Solarmodule. Zeit für eine erste Zwischenbilanz.

Stuttgart - Manche Raumsonde arbeitet viel länger als geplant. Der US-Roboter Opportunity ist zum Beispiel vor elf Jahren auf dem Mars gelandet und fährt dort immer noch herum, untersucht Krater und Steine. So kann es enttäuschend sein, wenn eine Raumsonde nur das tut, wofür sie konstruiert wurde. Das Minilabor Philae auf dem Kometen Tschurjumow-Gerassimenko ist am Samstag in den Schlafmodus gegangen, als die Batterie nach knapp 60 Stunden auf der Oberfläche aufgebraucht war. Doch alle Instrumente sind in der kurzen Zeit eingesetzt worden und die Messdaten sind fast vollständig auf der Erde angekommen. Die „wissenschaftliche Hauptphase“ der Mission, wie es bei der Europäischen Raumfahrtagentur (Esa) heißt, kann damit als abgeschlossen gelten. „Das ist ein großartiger Erfolg und das ganze Team ist begeistert“, sagt der Projektleiter Stephan Ulamec vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR).

Trotzdem schwingt Wehmut mit, dass es nun schon vorbei ist. Falls die Solarzellen, die Philae ummanteln, in den kommenden Wochen oder Monaten genügend Strom liefern, könnte sich der Roboter noch einmal melden. „Vielleicht klappt das, wenn wir näher an der Sonne sind“, sagt Ulamec. Der Komet wird erst im August 2015 den sonnennächsten Punkt seiner Umlaufbahn erreichen. Das Mutterschiff Rosetta ist weiterhin voll funktionsfähig und wird ihn begleiten. Die Raumsonde soll beobachten, wie der Komet in der Nähe der Sonne immer aktiver wird, Gas und Staub ausstößt und einen Schweif ausbildet.

Derzeit liegt Philae den größten Teil des zwölf Stunden dauernden Kometentages im Schatten, so dass die Energie nicht mehr für Untersuchungen oder Funksignale reicht. Kurz vor dem Ende hatten die Forscher noch versucht, den Roboter ein wenig zu bewegen. Er soll einige Zentimeter abgehoben und sich ein wenig gedreht haben. Ob nun mehr Solarzellen im Sonnenlicht sind, lässt sich noch nicht sagen. Auch wo Philae genau steckt, ist weiterhin unklar. Auf den Fotos aus dem Orbit um den Kometen, hat man den Roboter noch nicht gefunden. Er war zwar am Mittwoch genau dort aufgekommen, wo er sollte, dann aber weggehüpft und etwa einen Kilometer weiter gelandet. Vermutlich sitzt er im Schatten einer Kraterwand.

Der Untergrund wirkt wie Stein

Im Laufe des Wochenendes hat die Esa keine weiteren Neuigkeiten bekannt gegeben, aber ein Forscherteam hat detailliert über den Kurznachrichtendienst Twitter von seiner Arbeit berichtet: Das Team unter der Leitung von Tilman Spohn vom DLR-Institut für Planetenforschung in Berlin gab erste Ergebnisse bekannt und beantwortete Fragen. Die Forscher haben versucht, ein Messgerät namens MUPUS in den Kometenboden zu rammen. Es handelt sich um ein 35 Zentimeter langes, mit Sensoren bestücktes Röhrchen. Der Versuch scheiterte, weil der Komet nicht mitmachte. Selbst als die Forscher den Hammermechanismus auf die eigentlich nicht mehr zulässige Stärke 4 einstellten, den „Verzweiflungsmodus“, drang das Röhrchen nicht in den Boden ein und der Mechanismus versagte nach sieben Minuten.

So entgehen den Forschern zwar Messdaten aus dem Untergrund, doch sie zeigen sich zufrieden: „Wir haben etwas gelernt, das wir nicht erwartet hatten“, schreiben sie auf Twitter. Sie hatten ein fluffiges oder poröses Material erwartet, nun wirke der Untergrund eher wie Stein. Doch sie warnen zugleich: Vom Boden würden Wasser und andere Substanzen verdampfen – es sei daher nicht klar, ob es sich wirklich um Gestein handle. Könnte Philae in einem Einschlagskrater gelandet sein und auf einer Schicht geschmolzenen und dann zur harten Kruste erstarrten Kometenmaterials stehen?, möchte jemand auf Twitter wissen. „Darüber müssen wir ernsthaft nachdenken“, antworten die Forscher. „Keine Ahnung, ob das möglich ist.“

Chronik der Kometenlandung

Mittwoch, 12. November, 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit: Im Kontrollzentrum der Europäischen Raumfahrtagentur (Esa) in Darmstadt geben die Manager zum letzten Mal grünes Licht für die Landung. Die letzten Kommandos werden zum Mutterschiff Rosetta gefunkt – anschließend können die Forscher nichts mehr tun und verlegen sich aufs Beobachten und Interpretieren der Daten. In der Nacht hatten sie eine schlechte Nachricht verdauen müssen: Die Düse, die den Landeroboter Philae auf die Kometenoberfläche drücken soll, damit er nicht abprallt, scheint nicht den nötigen Druck aufgebaut zu haben. Ist bloß der Drucksensor kaputt? Da Warten an dem Problem nichts ändern würde, entscheiden sich die Manager dazu, mit den Landevorbereitungen fortzufahren. Auch die Manager geben zu, dass die Chancen einer erfolgreichen Landung weit unter 100 Prozent liegen und dass daher Glück vonnöten sei. Als Risiko gilt vor allem, dass Philae auf einen Hang oder einen Stein fällt und dann umkippt und nicht mehr funken kann.

Mittwoch, 12. November, 9.35 Uhr: In einer Höhe von 22,5 Kilometern über der Kometenoberfläche Rosetta stößt den Landeroboter Philae langsam ab. Die Bestätigung des Abkoppelns trifft um 10.03 Uhr auf der Erde ein, da die beiden Raumsonden 510 Millionen Kilometer von der Erde entfernt sind. Zunächst hat Philae eine Geschwindigkeit von nicht einmal einem Stundenkilometer. Im schwachen Schwerefeld des Kometen 67P/Tschurjumow-Gerassimenko beschleunigt er im Laufe der siebenstündigen Landung auf etwa vier Stundenkilometer.

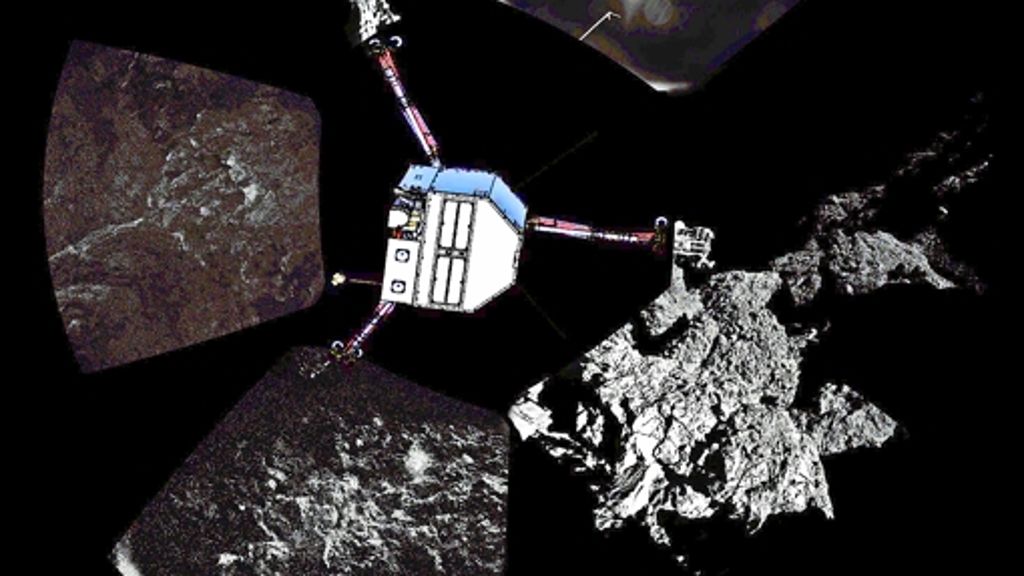

Mittwoch, 12. November, 12 Uhr: Die Funkverbindung zwischen Rosetta und Philae steht. Philae hat nicht die nötige Energie, um selbst Signale zur Erde zu schicken. Er funkt an Rosetta und das Mutterschiff leitet die Daten an die Bodenstation weiter. Am Nachmittag zeigen die Forscher Fotos von beiden Raumsonden: Eine Kamera an Bord von Philae zeigt die dunklen Umrisse von Rosetta im Gegenlicht der Sonne und eine Kamera an Bord von Rosetta zeigt Philae mit seinen drei ausgeklappten Landebeinen.

Mittwoch, 12. November, 16.34 Uhr: Philae setzt mit seinen drei Beinen auf dem Boden des Kometen Tschurjumow-Gerassimenko auf – es ist die erste Kometenlandung in der Geschichte der Raumfahrt. Am Freitag werden nachträgliche Bildanalysen zeigen, dass Philae nur zehn Meter neben dem anvisierten Landepunkt auf einer weiten Ebene aufkommt. Beim Aufsetzen scheint Philae eine Staubwolke aufgewirbelt zu haben. Die Piloten werden später von ihren Esa-Kollegen als Helden bezeichnet, da niemand mit einer solchen Präzision gerechnet habe. Die Esa hatte nur angekündigt, dass Philae irgendwo in einem Gebiet von der Größe eines Quadratkilometers aufkommen werde. Bei der Landung werden die Seile der beiden Harpunen aktiviert, so dass die Forscher im Esa-Kontrollzentrum zunächst den Eindruck haben, die Harpunen seinen ausgelöst worden und hätten den Roboter im Kometenboden verankert.

Mittwoch, 12. November, 17.03 Uhr: Das Signal vom Aufsetzen trifft im Kontrollzentrum in Darmstadt ein. Die Forscher jubeln, umarmen sich, manche haben Tränen in den Augen. Sie haben lange auf diesen Moment gewartet. Die Rosetta-Mission wurde in den 80er- und 90er-Jahren konzipiert, seit März 2004 ist die Raumsonde unterwegs. Sie hat bis zum Kometen 6,5 Milliarden Kilometer zurückgelegt. Die beiden Entwickler des Landeroboters Philae, Berndt Feuerbacher und Helmut Rosenbauer, sind schon im Ruhestand.

Mittwoch, 12. November, 17.40 Uhr: Ein Forscher vom Philae-Kontrollzentrum in Köln sagt im Esa-Fernsehen, dass es noch keine Bestätigung gebe, dass Philae im Kometenboden verankert sei – der erste Hinweis darauf, dass doch etwas nicht so geklappt haben könnte wie geplant. Tatsächlich ist zu diesem Zeitpunkt Philae schon wieder im Flug. Der Roboter hatte mit einer Geschwindigkeit von etwa 1,4 Stundenkilometern abgehoben und flog knapp zwei Stunden lang etwa einen Kilometer hoch und einen Kilometer weit. Er drehte sich auch dabei.

Mittwoch, 12. November, 18.25 Uhr: Philae setzt ein zweites Mal auf, hüpft noch einmal hoch, und landet sieben Minuten später am Fuß einer Klippe. Gegen 19 Uhr empfangen die Forscher das Signal, dass Philae nun mit zwei Beinen auf dem Boden steht. Nach dem ersten Aufsetzen sind Philaes Systeme vom Lande- in den Forschungsmodus umgeschaltet worden. Der Roboter hat also begonnen, seine Umgebung zu fotografieren, doch im Flug dürften darauf nur Sterne zu sehen gewesen sein.

Mittwoch, 12. November, 20.20 Uhr: In einer kurzen Pressekonferenz berichtet der Projektleiter Stephan Ulamec vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, dass Philae womöglich zwei Mal gelandet sei. Er bestätigt, dass die Harpunen nicht ausgelöst haben. Auch die Gasdüse, erfährt man später, hat nicht funktioniert. Alle Systeme an Bord von Philae würden aber laufen, versichert Ulamec. Weitere Angaben möchte er nicht machen, sondern bittet um Geduld, bis man die unerwarteten Daten des Landeroboters interpretiert habe. Um 20 Uhr verlieren die Forscher planmäßig den Kontakt mit Philae: Die Sonde umrundet den Kometen, der sich auch noch selbst dreht, so dass es nur zwei Gelegenheiten am Tag für Funkkontakt gibt.

Donnerstag, 13. November, 7 Uhr: Rosetta empfängt wieder Daten von Philae – vier Stunden lang. Die Daten werden mit 28 Kilobit pro Sekunde zur Erde übertragen. Da der Datenspeicher von Philae intakt ist, gehen keine Daten verloren. Der Roboter speichert sie, bis er sie an Rosetta senden kann. Die Forscher erfahren auf diese Weise, dass die Solarzellen, die Philae ummanteln, nur an einer Seite Sonnenlicht empfangen und das auch nur anderthalb Stunden pro Kometentag (der Komet dreht sich alle 12,5 Stunden einmal um sich selbst). Auf dem anvisierten Landeplatz wären es sieben Stunden gewesen. Sie erhalten außerdem sechs Bilder von der Umgebung des Landeroboters, die sie zu einem Panoramabild zusammensetzen. Die meisten Bilder sind sehr dunkel und lassen kaum Struktur erkennen. Das liegt nicht nur daran, dass der Komet schwarz ist – vielmehr ist Philae im Schatten gelandet. Ein Bild, in das auch ein Fuß des Roboters hineinragt, zeigt eine beleuchtete Partie der Kometenoberfläche. Auf den ersten Blick wirkt sie wie Stein, allerdings ist noch unklar, ob der Eindruck stimmt, denn der Komet muss insgesamt aus leichterem Material bestehen.

Donnerstag, 13. November, 14 Uhr: Auf einer Pressekonferenz im Esa-Kontrollzentrum in Darmstadt bestätigen die Forscher, dass Philae am Boden ist, aber schief steht, da eines seiner Beine in die Höhe ragt. Sie wissen noch nicht, wo er genau gelandet ist, und haben ihn auf den Fotos des Mutterschiffs Rosetta noch nicht entdeckt. Alle Systeme des Roboters seien aber intakt, der wissenschaftliche Ertrag der Landung herausragend, sagen die Forscher. Sie seien sich noch nicht sicher, welche Untersuchungen sie wagen werden. Den Bohrer einzusetzen könnte zum Beispiel dazu führen, dass Philae umkippt oder abhebt. Aber es scheint klar, dass sie noch ein Rettungsmanöver unternehmen werden, bevor die Batterie zur Neige geht.

Donnerstag, 13. November, 20.30 Uhr: Beim nächsten Funkkontakt mit Philae aktivieren die Forscher im Laufe der Nacht eine Reihe von Messgeräten. Ein Gerät misst die Strahlung, die vom Kometenboden reflektiert wird, um dessen chemische Zusammensetzung zu ermitteln. Ein anderes Gerät soll in den Boden gestoßen werden, um dessen Festigkeit und Temperatur zu messen. Auch der Bohrer wird eingesetzt.

Freitag, 14. November, 14 Uhr: Bei einer erneuten Pressekonferenz heißt es, dass Philae mit allen drei Beinen auf dem Boden stehe. Die Forscher kündigen auch an, dass die Stromversorgung kurz vor ihrem Ende stehe und dass sie versuchen werden, Philae zu drehen, damit mehr von seinen Solarzellen ins Licht kommen. Bei dem Manöver wird Philae vier Zentimeter abheben und sich um 35 Grad zur Seite drehen.

Freitag, 14. November, 23.30 Uhr: Die Bodenstation hat noch einmal Kontakt mit Philae. Alle zehn Instrumente sind inzwischen aktiviert worden.

Samstag, 15. November, 1.36 Uhr: Die Batterie ist am Ende; Philae geht in den Schlafmodus. Sollten seine Solarzellen in den kommenden Wochen oder Monaten wieder genug Strom produzieren, könnte er seine Systeme wieder hochfahren und sich zurückmelden. Der Projektleiter Stephan Ulamec meldet, dass alle wissenschaftlichen Daten zur Erde übermittelt worden seien. Nun müssen die Daten ausgewertet werden. Noch ist nicht bekannt, was in den Bodenproben gefunden wurde.