Die Bürgerinitiative „Glasfaser für Leonberg“ erklärt in einer vierteiligen Reihe, auf welchen Wegen die Daten aus dem Internet in die Häuser kommen.

Leonberg - Fast jeder Haushalt in Leonberg, Ezach III ausgenommen, besitzt einen Telefonanschluss, der aus zwei Kupferdrähten, der Doppelader, besteht, die ursprünglich nur für Telefonie ausgelegt waren. Ende der 80er Jahre konnte man mit den ersten Modems für Internetverbindungen darüber bis zu 0,056 Megabit pro Sekunde (MBit/s) nutzen.

Dank des technischen Fortschritts konnten im folgenden Jahrzehnt höherfrequente Signale über das Telefonnetz übertragen werden, dies anfangs 0,768 bis später 16 Mbit/s im Downstream, also der Empfangsrichtung – mit Ausnahme von Warmbronn (seit 2011) und Silberberg/Gebersheim (seit 2017/2018) die in Leonberg noch heute maximal buchbare Geschwindigkeit.

Telefonkabel war nie für die Übertragung hoher Frequenzen ausgelegt

Nun mag man sich die Frage stellen, warum nicht in jedem Haushalt 16 Mbit/s ankommen, und warum man die Geschwindigkeit nicht beliebig steigern kann. Die Telefonkabel waren nie für die Übertragung hoher Frequenzen ausgelegt: Je länger das Kupferkabel und je höher die zu übertragende Frequenz ist, desto höher ist die Dämpfung des Signals. Wird das Signal zu sehr geschwächt, kommen beim Empfänger keine Daten mehr an. Je weiter ein Anschluss von der Vermittlungsstelle als Knotenpunkt entfernt ist (in Leonberg auf dem Postgelände), desto geringer ist die nutzbare Geschwindigkeit. Ebenfalls Einfluss auf die Geschwindigkeit nehmen Störsignale benachbarter Telefonleitungen im gleichen Kabelbündel in der Straße, die das Signal weiter schwächen.

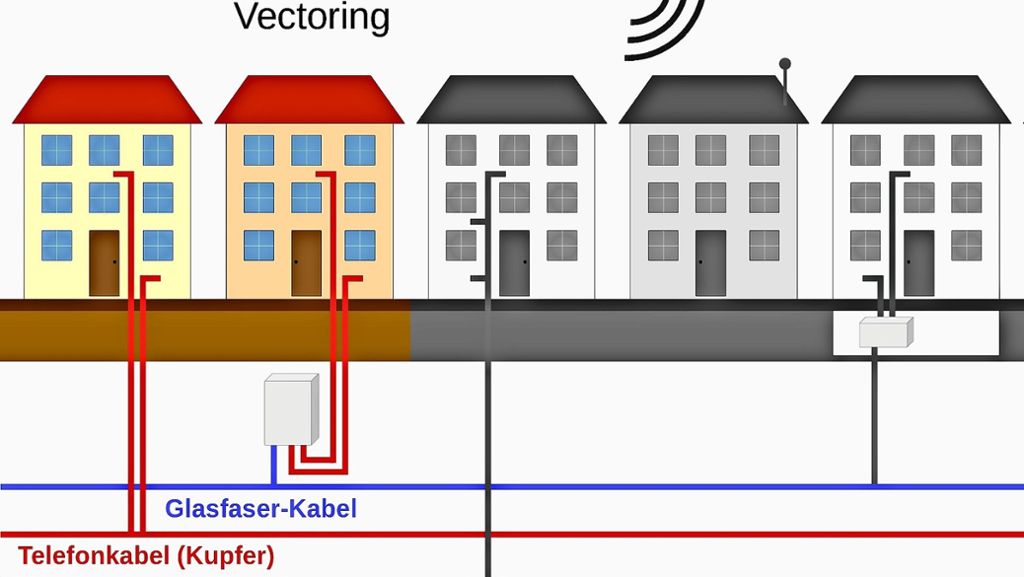

In der Praxis kann die Länge des Telefonkabels von der Vermittlungsstelle bis zum heimischen Anschluss bis zu vier Kilometer betragen. Kürzen kann man die lange Leitung, indem man Glasfaserkabel von der Vermittlungsstelle bis in die Nähe der Verbraucher verlegt, idealerweise direkt in die Haushalte. Für die Privatwirtschaft ist dies in der Regel zu teuer. Daher legen die Anbieter das Glasfaserkabel nur bis zu kleineren Knotenpunkten, den grauen Kästen am Straßenrand, den Kabelverzweigern.

Diese werden zu Multifunktionsgehäusen aufgerüstet, welche die Lichtimpulse der Glasfaserkabel in elektrische Signale für die Telefonkabel umwandeln (und umgekehrt). Man spricht von FTTC (Fiber to the Curb/Cabinet). Das bedeutet in etwa „Glasfaser bis zum Randstein/Kasten“.

Entfernung zum Multifunktionsgehäuse bestimmt die Geschwindigkeit

In Warmbronn hat bereits 2011 die NetCom BW den FTTC-Ausbau vollzogen und bietet bis zu 50 Mbit/s im Downstream an. Seit Sommer 2017 verlegt die Telekom im restlichen Leonberg die Glasfaserkabel bis zu den Kabelverzweigern – und verkürzt dadurch die längsten Telefonkabel auf weniger als einen Kilometer.

Durch das kürzere Telefonkabel lässt sich VDSL aufschalten, was bis zu 50 Mbit/s in Empfangsrichtung ermöglicht. Parallel lässt sich das oben genannte Übersprechen mit dem Vectoring-Verfahren korrigieren. Dadurch werden bis zu 100 Mbit/s in Empfangsrichtung und bis zu 40 Mbit/s in Senderichtung realisierbar. Allerdings bestimmt weiterhin die Entfernung zum Multifunktionsgehäuse maßgeblich die Geschwindigkeit. Bereits ab circa 300 Meter kommen die 100 Mbit/s nicht mehr an. Der Nachfolger Supervectoring, mit dem bis zu 250 Mbit/s in Empfangsrichtung möglich sein sollen, steht zwar in den Startlöchern, wurde aber jüngst von der Telekom auf 2019 verschoben. Allerdings werden nicht alle Leonberger in den Genuss der noch höheren Geschwindigkeit kommen. Wer mehr als 500 Meter vom Kabelverzweiger entfernt ist, für den ist mit Vectoring das Potenzial ausgeschöpft.

Anbieterwechsel ist nicht erforderlich

Übrigens: Die Senderichtung ist bei allen DSL-Varianten geringer als die jeweilige Empfangsrichtung (asymmetrischer Anschluss), da früher das Internet hauptsächlich nur in Empfangsrichtung genutzt wurde. In Zeiten von sozialen Netzwerken, Home-Office und Cloud-Computing wird die Senderichtung aber immer wichtiger.

Fraglich ist, warum der FTTC- beziehungsweise Vectoring-Ausbau stattfindet, wenn er neue Probleme mit sich bringt. Die Antwort: Der Ausbau ist für Telekommunikationsnetzbetreiber günstig und bietet zumindest mehr Geschwindigkeit als seither. Zudem muss die bestehende Kupferverkabelung im Gebäude nicht verändert werden. Dies gilt übrigens nicht für den heimischen DSL-Router, dieser muss sehr wohl vectoringfähig sein, ältere DSL-Router müssen daher für die Vectoring-Anschlüsse zwingend ausgetauscht werden.

Für Supervectoring und Nachfolger wird ein erneuter Austausch erforderlich, eventuell sogar bei der aktiven Technik in den Multifunktionsgehäusen. Dies ist, neben dem hohen Stromverbrauch der Multifunktionsgehäuse, auch umweltpolitisch und unter Nachhaltigkeitsaspekten kritisch zu sehen.

Ein Wechsel des bisherigen DSL-Anbieters ist im Übrigen nicht nötig. Da die Telekom ihr Netz an Drittanbieter vermieten muss, lassen sich höhere Geschwindigkeiten bei jedem Anbieter buchen. Am Silberberg und in Gebersheim ist der Ausbau mehr oder weniger abgeschlossen, bis Februar sollten alle Kunden die neuen Geschwindigkeiten buchen können. Die Leonberger selbst müssen sich noch voraussichtlich bis Mai gedulden.