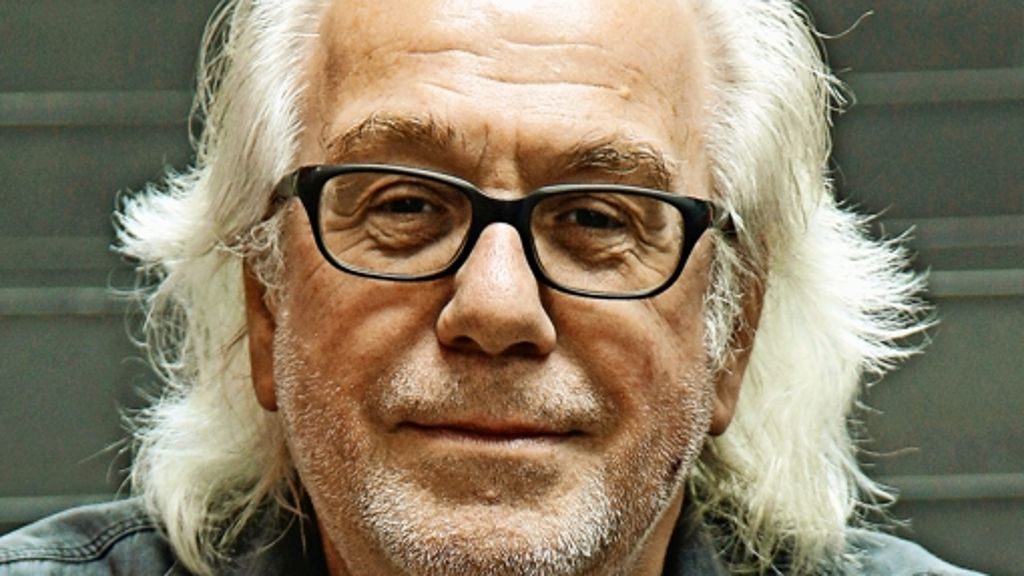

Am Dienstag wird Werner Schretzmeier siebzig Jahre alt. Er hat das Theaterhaus mitgegründet und zu einer attraktiven Spielstätte gemacht. Aber er ist mit der Resonanz nicht zufrieden.

21.01.2014 - 08:48 Uhr

Herr Schretzmeier, herzlichen Glückwunsch, Sie werden heute siebzig. Wie fühlt sich das an?

Ich bin noch gar nicht soweit. Wenn es der Sechzigste wäre, könnte ich das so akzeptieren – von der Befindlichkeit her. Aber das ist ja besser, wie wenn man die Zipperlein hat, die einem prognostiziert werden.

Hält der Kulturbetrieb fit?

Ich glaube schon, dass es hier an dem Umfeld liegt. Es ist toll, mit den Leuten hier im Theaterhaus zu arbeiten. Jüngere kommen dazu. Deshalb kann ich mich wieder mit Wolfgang Marmulla um den Kern das Hauses kümmern: das Programm. Das ist toll, weil man gefordert ist, aber es ist nach wie vor die Achillesferse des Theaterhauses, dass der Erfolg zu sehr am Programm hängt.

Was bedeutet das?

Es ist ein Qualitäts-, aber auch Quantitätsdruck. Wir brauchen eine bestimmte Menge an Zuschauern. Um auch differenzierte Kultur – Tanz, Schauspiel, freie Szene, Jazz – machen zu können, müssen permanent populäre Sachen stattfinden.

Dabei ist das Theaterhaus angetreten als Ort für Alternativkultur. Was meint das ?

Es meint das Unprätentiöse, dass Dinge ohne großes Tamtam nebeneinander existieren können. Es hat sich wunderbar entwickelt. Das Publikum ist toleranter geworden und lässt sich nicht mehr in Schubladen zwingen. Es gibt sicher noch welche, die das ein oder andere ablehnen, aber die Öffnung schreitet voran. Die Menschen sehen, dass wir mit dieser nicht sehr luxuriösen Ausstattung Qualität herstellen können, die sich national und manchmal sogar international zeigen kann.

Aber ist das Alternative nicht längst zum Mainstream geworden?

Wir fühlen uns immer noch ein bisschen unter Wert gehandelt. Die Möglichkeiten, andere Formen auszuprobieren, können wir uns nur bedingt leisten. Wir müssen allein über eine Million Euro verdienen, um das Personal zahlen zu können. Das ärgert mich, dass ich es bis heute nicht hingebracht habe, dass die Kulturpolitik dem Haus wenigstens die Personalkosten abnimmt. Das wäre schon viel.

Aber es ist doch nicht nur eine Frage des Geldes, sondern auch des Angebots. Sie haben als junger Mann politisches Kabarett gemacht. Heute gibt es fast nur noch Comedy. Bedauern Sie das?

Mit Urban Priol, Volker Pispers oder Georg Schramm, also sehr politischen Künstlern, könnten wir jeden Monat die Halle 1 füllen. Politisches Kabarett ist ein rarer Artikel geworden. Die Vertreter der ersten Comedy-Welle kommen jetzt in die Jahre – und die sind ja nicht alle genauso sturzblöd, wie sie den ein oder anderen Witz präsentieren. Deshalb glaube ich, dass der Comedy-Bereich sich wieder in eine inhaltliche Richtung entwickeln wird, wenn auch sicher nicht mit der Riesenkompetenz und Qualität eines Dieter Hildebrandt.

Sie haben auch lange fürs Fernsehen gearbeitet, warum haben Sie aufgehört?

1985 gab es eine große Veränderung beim Fernsehen hier in Stuttgart und ist die Gründergeneration abgetreten, also jene, die das Fernsehen in Stuttgart ausgemacht haben und stilbildend waren. Sie legten noch Wert auf gute Produktionen und dass nicht gehudelt und geschludert wird. Ökonomisch gesehen war die Entscheidung ein Schuss ins Hirn. Aber mal nur nicht für ein imaginäres Publikum zu arbeiten, sondern für ein konkretes, hat mich gepfupfert.