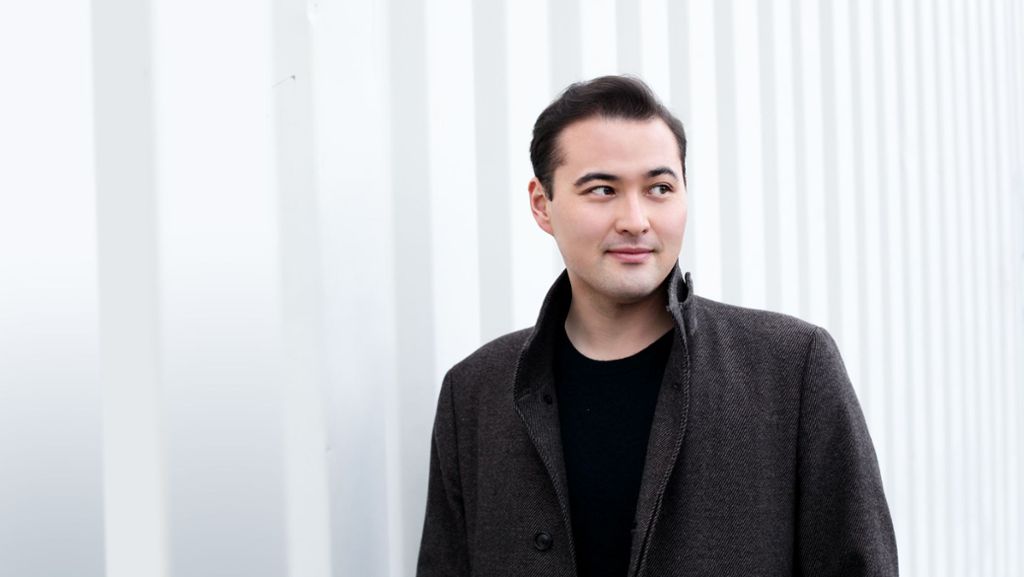

Der Tenor Simon Bode und der Pianist Igor Levit haben in Ludwigsburg Schuberts „Schöne Müllerin“ auf fast opernhafte, packende Weise aufgeführt.

Ludwigsburg - „Und der Himmel da oben, wie ist er so weit“: Mit diesen Worten endet Schuberts Liedzyklus „Die schöne Müllerin“. Der Müllerbursche hat im Bach nicht nur sein Leben hingegeben, sondern auch Frieden gefunden, und dieses Ende mit Schuberts traurig-tröstlicher Musik zählt wohl zum Berührendsten, was es in der Kunst gibt. Damit ist eigentlich auch alles gesagt. Nun hatte der Intendant der Ludwigsburger Schlossfestspiele Thomas Wördehoff für diese Saison die Idee, bei einigen Konzerten zeitgenössische Werke unter dem schlichten Titel „Ins Ungewisse“ dem Programm einzufügen – was in diesem Falle eine besondere Herausforderung darstellte. Dem Tenor Simon Bode und dem Pianisten Igor Levit ist es bei ihrem denkwürdigen Liederabend im Ludwigsburger Ordenssaal gleichwohl gelungen, mit Wolfgang Rihms „Hochrot“ ein Lied zu finden, das die Atmosphäre von Schuberts Zyklus nicht nur schlüssig aufgenommen, sondern dem Thema der vergeblichen Liebe eine weitere Facette zugefügt hat. „Du innig Roth/Bis an den Tod/Soll meine Lieb Dir gleichen/Soll nimmer bleichen/Bis an den Tod/Du glühend Roth/Soll sie Dir gleichen“: Diese Zeilen von Karoline von Günderrode hat Wolfgang Rihm in eine reduzierte, expressive Musik gegossen, die Bode und Levit mit derselben verzehrenden Intensität interpretierten wie die Lieder zuvor.

Jedes Lied wird zu einem körperlich gestalteten Minidrama

Wenn die meisten Liedsänger in ihrem Körperausdruck bestrebt sind, eine gewisse Distanz zu wahren und Ausdruck primär durch vokale Mittel zu erreichen, so nutzt Simon Bode dazu das ganze Potenzial seines Körpers. Jedes der Lieder wird so zu einer Art Minidrama. Schon im ersten, „Das Wandern“, wippt der Tenor mit den Füßen, wiegt sich im Rhythmus des Baches, dessen Rauschen Igor Levit mit der größten denkbaren Emphase in Klänge setzt. In „Ungeduld“, wo der Müllerbursche seine Liebesbekundung am liebsten in die ganze Welt hinausposaunen würde, lässt Bode seine Augen rollen und seine hell timbrierte, lyrische Stimme fast kippen. In „Die böse Farbe“, wo die Zuversicht des Müllers in blanke Verzweiflung umschlägt, steigert er sich, getragen von Levits rasenden Akkordrepetitionen, in blanken Furor. Das alles ist sicher an der Grenze dessen, was ein Liederabend an Gestaltungsmöglichkeiten bietet, einigen dürfte es in seiner fast opernhaften Extremheit nicht gefallen. Auf der anderen Seite: Hat der verblendete Charakter des Müllerburschen, seine neurotische Liebe wie seine latente Todessehnsucht, nicht auch etwas Extremes? Spricht Schuberts Musik nicht von Liebe, Sehnsucht und Tod in einer Radikalität, die für uns Alltagstemperierte etwas Bestürzendes hat? Und sollte Kunst nicht gelegentlich auch etwas riskieren, gerade bei einer von Ritualisierung bedrohten Gattung wie dem Lied? Unbeteiligt dürfte dieser Abend jedenfalls keinen gelassen haben