Als „Parker“ verkörpert Jason Statham das moralfreie Effizienzdenken in Reinkultur. Taylor Hackfords Film hat alles, was gutes Actionkino braucht.

Stuttgart - Arbeit ist nicht notwendig etwas Furchtbares. Oft sind es allein die Kollegen, die aus dem Broterwerb eine Zeit von Wut, Frustration und Qualen machen. So erlebt es auch Parker, der Mann ohne Vornamen, ein Berufsräuber, der überall dort zuschlägt, wo hoher Profit bei kalkulierbarem Risiko winkt.

Weil dieser beherrschte Kriminelle keine Handtaschen stiehlt, sondern wie in Taylor Hackfords Spielfilm „Parker“ im laufenden Betrieb die Zentralkasse einer großen Landwirtschaftsmesse plündert, kann er nicht als Solist agieren. Er braucht Kumpane. „Parker“ zeigt nun sehr dynamisch den Verlust der Kontrolle, der mit Kooperation einhergeht, die Unberechenbarkeit des Faktors Mensch.

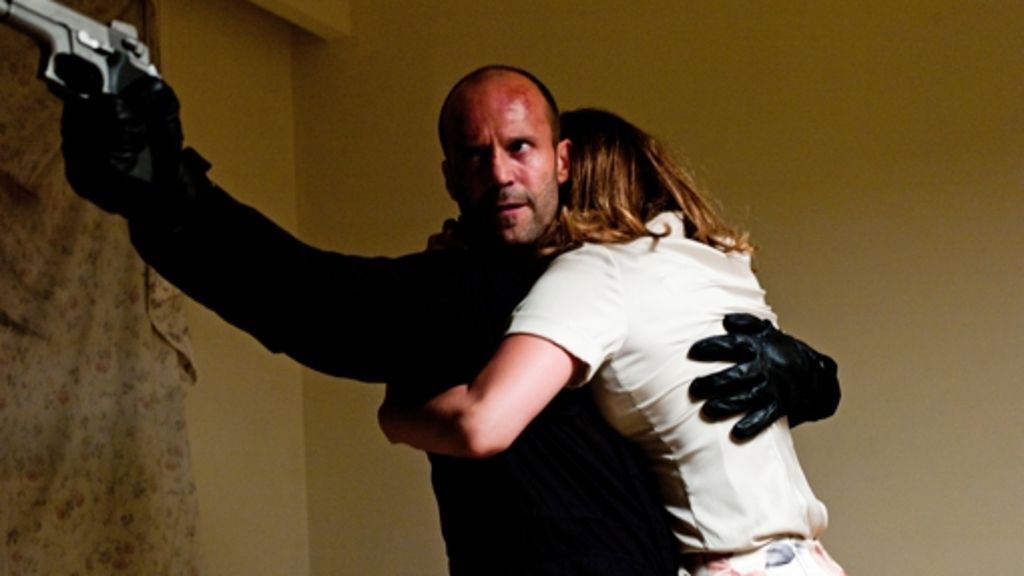

Die Mittäter des von Jason Statham gespielten Pragmatikers des Schwerverbrechens halten sich nicht an den Plan, der so wenig Gewalt wie nur möglich vorsieht. Damit beginnen Parkers Probleme aber erst. Im Fluchtauto wird die Atmosphäre sehr seltsam. Es gibt einen zweiten Plan, von dem Parker nichts weiß. Er steht plötzlich vor vollendeten Tatsachen, wird also das Gegenteil des kreativen kriminellen Freiberuflers. Parker reagiert zwar explosiv, aber die Zahlenverhältnisse sind gegen ihn. Nach kurzer Zeit liegt das, was von ihm übrig ist, zerschunden und durchschossen im Straßengraben. Seine Ex-Kumpane halten ihn für tot. Aber er ist ein zäher Kerl, schleppt sich davon und plant seine Rache.

Gewalt als nützliches Werkzeug

Parker ist ursprünglich eine literarische Figur, die Schöpfung des amerikanischen Autors Donald E. Westlake, der die Romane um Parker unter dem Pseudonym Richard Stark schrieb. Keine zweite Figur der Kriminalliteratur war je solch ein nüchterner Planer, solch ein kühler Geschäftsmann des Verbotenen. Wobei Parker der Gewalt keineswegs abgeschworen hatte. Er konnte morden, ohne mit der Wimper zu zucken. Aber Gewalt war für ihn immer nur ein nützliches Werkzeug, kein sinnliches Erlebnis von Macht- und Adrenalinrausch.

Parker verkörperte das moralfreie Effizienzdenken in Reinkultur, weshalb Taylor Hackfords Verfilmung beständig am Rand des Abgrunds entlangrast. Eine simple, actionkinoübliche Rachedurstfabel passt nicht zu dieser Gestalt. Aber Hackford („Blood in, Blood out“, „Ray“ ) und der Drehbuchautor John J. McLaughlin („Black Swan“) sind sich dessen bewusst. Sie führen Parker nicht fort von seinen Ursprüngen. Sie führen ihn nur etwas intensiver in Versuchung als die literarische Vorlage. Auch in Versuchung, sich von der Immobilienmaklerin Leslie ablenken zu lassen, die er in Palm Beach trifft. Sie soll nur ein kleines Rädchen in dem großen Plan werden, den Ex-Kumpanen die Beute des nächsten Raubzuges abzujagen. Aber auch Leslie (Jennifer Lopez) erweist sich als schwer kalkulierbare Größe.

Freude an deftiger Konfrontation

Jason Statham ist ein Spezialist aufgestauter Energie, ein Darsteller, der noch in simplen Actionstreifen den handelsüblichen Prügeleien eine intensive Körperlichkeit zurückgibt, die Erfahrung, dass hier Schmerzen ausgeteilt, dass fremde und der eigene Körper überstrapaziert werden. Die archaisch aggressive Seite an Statham erinnert uns ständig daran, dass auch Parker wohl nicht cool geboren ist, sondern sich zur Coolness zwingen muss.

Wie Parker dann aber in Palm Beach als reicher Texaner auftritt, das hat schon wieder interessante satirische Züge. Dieses Durchbluffen anhand von Statussymbolen – Klamotten, Uhr, Auto – beinhaltet auch eine kühle Verachtung der mehr oder weniger legal Erfolgreichen, die Parker regelmäßig beklaut. Im Untergrund scheint hier ein Konflikt zu gären zwischen einem, der noch mit jeder Faser einstehen muss für seinen Griff nach dem großen Geld, und anderen, die ihre Gieroffensiven so parfümieren, bemänteln und in Winkelzügen anlegen, dass sie nie zur Verantwortung gezogen werden können.

Zugegeben, mit Fortgang der Handlung schleicht sich eine Freude an deftigen physischen Konfrontationen ein, die stark vom Subtext ablenkt. Aber der 68-jährige Hackford setzt dynamische Passagen noch immer disziplinierter ein als viele junge Rappelpartyregisseure. Er lockt uns mit Action so weg vom Nachdenken über Unwahrscheinlichkeiten, wie man aus der Kurve heraus beschleunigt. Am Ende erlebt man den Triumph, dass ein Mann noch immer nicht alles schlucken muss, was ihm andere auftischen, dass er sich erfolgreich wehren kann. Was mehr will man von gutem Actionkino erwarten?