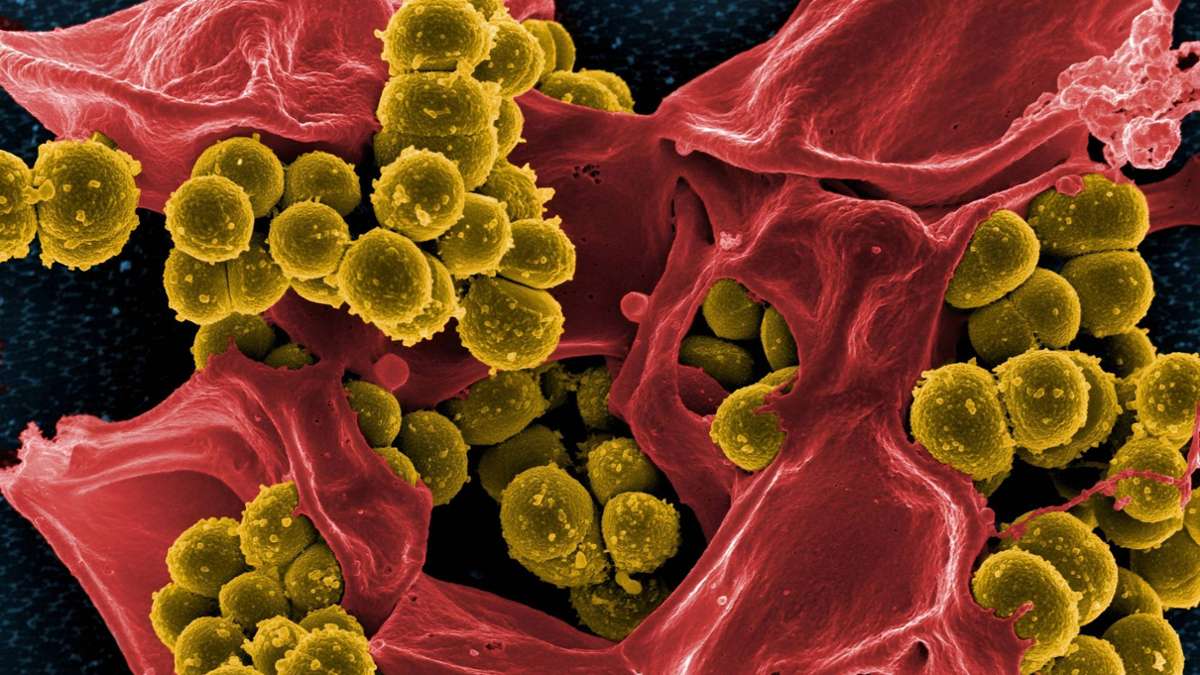

Bakterien, die den Einsatz von Antibiotika überleben, breiten sich aus und fordern immer mehr Menschenleben. Es müsse dringend mehr in die Entwicklung neuer Wirkstoffe investiert werden, warnt die WHO. Sonst würden die Antibiotika-Resistenzen immer bedrohlicher.

Die zunehmende Resistenz von Erregern gegen Antibiotika bereitet Experten Sorgen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Liste der gefährlichsten Bakterien, gegen die existierende Mittel oft versagen, jetzt aktualisiert.

Die WHO hat am Freitag (17. Mai) in Genf dazu aufgerufen, dringend mehr in die Entwicklung neuer Antibiotika zu investieren, um die weitere Ausbreitung von Antibiotika-Resistenz – der sogenannten antimikrobieller Resistenz (Antimicrobial Resistance, AMR) – zu stoppen.

Was bedeutet antimikrobielle Resistenz?

Nach WHO-Angaben trägt AMR weltweit zu rund fünf Millionen Todesfällen im Jahr bei. Besonders gefährlich sind demnach Erreger, die sich in Krankenhäusern ausbreiten. In der sterben jedes Jahr rund 33 000 Menschen an Infektionen, die durch medikamentenresistente Keime verursacht wurden.

Von antimikrobieller Resistenz spricht man, wenn Mikroorganismen (Mikroben) wie Bakterien, Viren oder Parasiten nicht wie vorgesehen durch einen antimikrobiell wirkenden Stoff abgetötet werden. Bei jedem Einsatz von Antibiotika können resistente Bakterien überleben und sich weiter ausbreiten. Resistenzen entstehen vor allem da, wo häufig Antibiotika eingesetzt werden.

Medikamente nur gegen bakterielle Infektionen

Eine zu häufige Verabreichung von Antibiotika an Menschen oder Tiere gilt als eine der Ursachen für die steigenden Resistenzen. Zumindest seien Antibiotika und andere antimikrobielle Medikamente bei Tieren zuletzt umsichtiger verwendet worden, heißt es im Rechnungshof-Bericht.

Der übermäßige Einsatz von Antibiotika in der Masttierhaltung wird seit langem kritisiert. Auch in der Humanmedizin wird zum Teil ohne Not ein Antibiotikum verschrieben – etwa bei einer Erkältung, die keine bakterielle Erkrankung ist. In 90 Prozent der Fälle sind Viren Ursache einer Erkältung. Der Rechnungshof fordert, dass die Medikamente noch umsichtiger verwendet werden, die Resistenzen besser überwacht und Strategien für die Forschungsarbeit gestärkt werden.

Antibiotika sind Medikamente gegen zum Teil lebensbedrohliche bakterielle Infektionen. Langfristig könnten sie ihre Wirksamkeit verlieren, wenn die Bakterien „lernen“, sich den Antibiotika durch die Ausbildung von Resistenzen zu widersetzen. „Durch eine verantwortungsvolle Anwendung können Patienten dazu beitragen, dass die Antibiotika ihre Wirkung behalten“, sagte Thomas Benkert, Vizepräsident der Bundesapothekerkammer.

Besonders gefährliche Bakterienstämme

- Acinetobacter baumannii: An erster Stelle der Prioritätenliste steht wie auf der Liste von 2017 das Bakterium Acinetobacter baumannii. Es gefährdet im Krankenhaus vor allem abwehrgeschwächte Patienten. Neben Lungenentzündungen kann es Wund- und Weichteilinfektionen, Harnwegsinfekte, Sepsis und Meningitis hervorrufen.

- Enterobakterien: Ebenso höchste Priorität für die Forschung haben bestimmte Enterobakterien, die ebenfalls oft in Krankenhäusern auftauchen und ähnliche Infektionen auslösen können. Zur Familie der Enterobakterien gehören etwa typische Darmbewohner, die nur zu Krankheitserregern werden, wenn sie in andere Körperregionen gelangen. Salmonellen, Shigellen und darmpathogene Escherichia sind ebenfalls Enterobakterien.

- Mycobacterium tuberculosis: Neu in der höchsten Kategorie ist Mycobacterium tuberculosis, der Haupterreger der Tuberkulose. Erreger der Tuberkulose sind Mycobacterium – aerobe, unbewegliche, langsam wachsende, stäbchenförmige Bakterien der Familie Mycobacteriaceae. Tuberkulose wird überwiegend von Mensch zu Mensch über die Atemwege durch feinste Tröpfchen übertragen. Die Inkubationszeit kann Wochen bis Monate betragen. Von der Infektion ist meist die Lunge betroffen. Tuberkulose kann aber auch andere Organe wie den Darm oder die Knochen befallen.

- Pseudomonas aeruginosa: Etwas entspannter ist nach WHO-Angaben die Lage bei Pseudomonas aeruginosa, ebenfalls ein Krankenhauskeim. Die Resistenz dagegen sei nach jüngsten Berichten etwas gesunken. Insgesamt umfasst die Liste 15 Pathogene, für die neue Mittel gebraucht werden.

Antibiotika: oft zu teuer und ineffektiv

Zwar seien seit 2017 neun neue Antibiotika auf den Markt gekommen, erklärt der WHO-AMR-Spezialist Hatim Sati. Es handele sich aber oft um Abwandlungen existierender Medikamente, gegen die Bakterien schnell wieder resistent werden. Wenige seien zudem effektiv gegen multiresistente Bakterien, die gegen verschiedene Mittel unempfindlich sind.

Das Dilemma sei, dass Produkte gegen multiresistente Bakterien nur als letztes Mittel eingesetzt würden, deshalb sei der Markt relativ klein und der Anreiz für Pharmafirmen, sie zu entwickeln, gering. Zweites Problem sei der Preis neuer Medikamente. Sie stünden in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen oft nicht zur Verfügung. Dort sei das Resistenzproblem aber besonders groß.

„Eine der größten Herausforderungen des Gesundheitssystems ist es, der Entstehung und Weiterverbreitung multiresistenter Erreger (MRE) entgegenzuwirken“, teilte das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin vor einem Jahr mit. Am RKI befindet sich seit 2022 das WHO-Kooperationszentrum für Antibiotikaresistenz, -verbrauch und nosokomiale Infektionen.

Info: Tipps für den richtigen Umgang mit Antibiotika

Verordnung

Antibiotika sollten ausschließlich nach ärztlicher Verordnung eingenommen werden.

Dosierung

Antibiotika sollten so lange und in der Dosierung eingenommen werden, wie vom Arzt vorgesehen.

Kalzium

Einige Antibiotika werden durch Kalzium in ihrer Wirkung gestört. Sie sollten deshalb nicht mit Milch oder kalziumreichen Mineralwässern eingenommen werden. Idealerweise nimmt man die Tabletten mit einem großen Glas Wasser ein, heißt es weiter in der Info-Broschüre der Bundesapothekerkammer

Reste

Reste von Antibiotika sollten nicht aufgehoben oder von Patienten bei der nächsten Infektion auf eigene Faust eingenommen werden.

Entsorgung

Antibiotika sollten über den Hausmüll entsorgt werden, aber nicht über die Toilette oder das Waschbecken. Die Entsorgung von Antibiotika über das Abwasser verbreitet die Substanzen in die Umwelt und fördert so die Entstehung von Resistenzen. Einige Apotheken bieten als freiwilligen Service an, Arzneimittelreste zu entsorgen.

Hygiene

Viele Infektionen können durch einfache Hygienemaßnahmen vermieden werden. Empfehlenswert ist auch eine Grippeimpfung.