Der aus Metzingen stammende und häufig am Bodensee arbeitende Künstler Wolfgang Laib erhält an diesem Mittwoch in Tokio den hochdotierten Kunstpreis.

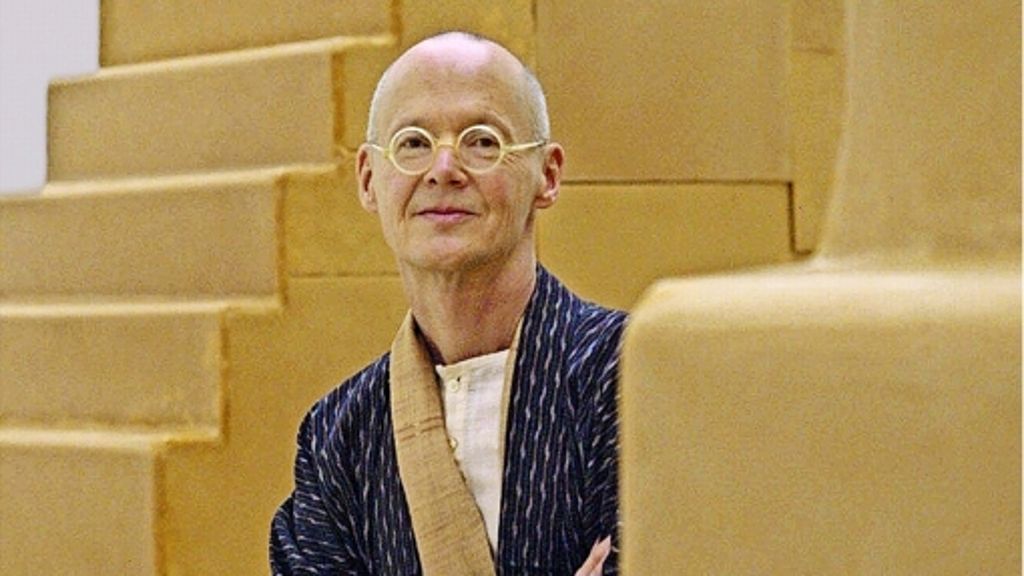

Stuttgart - Zum Gespräch trifft er sich nicht daheim im Atelier – diesen Ort will er „schützen“. Deshalb verlegt Wolfgang Laib den Medienrummel vor der Verleihung des Praemium Imperiale nach Düsseldorf, in die Galerie Konrad Fischer, die ihn seit Jahrzehnten vertritt. An diesem Tag geben sich die Journalisten dort die Klinke in die Hand. Für ein Fernsehteam posiert der zierliche Künstler mit der kleinen runden Brille im sonnigen Hof unter einem Baum – bis zum Umfallen. Man könnte meinen, dass ihm der Wirbel um die eigene Person lästig fällt. Denn Laib ist keiner, der sich in Ruhm und öffentlicher Aufmerksamkeit sonnt. Er braucht Ruhe und nach den Filmaufnahmen erst einmal eine Pause bis zum nächsten Interview.

Was bedeutet diese große Auszeichnung für ihn? Immerhin versteht sich der hochdotierte und unter der Schirmherrschaft des japanischen Kaiserhauses verliehene Praemium Imperiale als Nobelpreis der Künste. Stolz sei er, sagt Wolfgang Laib und lächelt. Vor allem, weil dieser Preis keinen Starkünstler feiern, keinem Malerfürsten huldigen wolle. Es gehe vielmehr um die Bedeutung von Kunst und Kultur für die Gesellschaft. Diesen Anspruch habe er schon immer gehabt. Seine Kunst kreise um die menschliche Existenz, sei sehr komplex, so Laib. „Es geht ums Ganze.“

Materialien, die die Welt verändern

Auch wenn er zu den Stillen gehört, tritt Laib selbstbewusst auf. Ehre und Öffentlichkeit scheinen ihm wichtig zu sein, von Anfang an. Unzufrieden mit der naturwissenschaftlichen Begrenztheit war der Sohn aus einer Ärztefamilie nach dem abgeschlossenen Medizinstudium zur Kunst umgeschwenkt – ohne je auf die Idee gekommen zu sein, eine Akademie zu besuchen. Als er mit Mitte zwanzig den „Milchstein“ erfunden und den Blütenstaub als künstlerisches Material für sich entdeckt hatte, musste er dies sofort kundtun. „Ich dachte, das verändert die Welt, deshalb wollte ich es möglichst schnell möglichst vielen Leuten zeigen.“

Der Plan ist aufgegangen: zwei Teilnahmen an der Documenta in Kassel, ein Auftritt im Deutschen Pavillon der Venedig-Biennale, etliche Ausstellungen, darunter ein Solo im Museum of Modern Art in New York. Das alles hat der 1950 in Metzingen geborene Künstler geschafft ohne viel Aufhebens um sich zu machen. Und ohne jede Hilfe. Denn bei der Arbeit ist Laib immer allein, daheim in einem „größeren Anwesen, nahe einer kleine Ortschaft in Süddeutschland“, wie der Künstler es formuliert – offenbar in der Absicht, Journalisten gegenüber nicht zu viel zu verraten.

Durch ein Sieb rieselt Staub

Es ist jener Ort am Bodensee, wo er jedes Jahr im Frühjahr drei oder vier Monate durch Wiesen, Felder, Wälder streift und nichts anderes tut, als den gelben Blütenstaub zu sammeln, der so wichtig ist für sein Werk. Nur zweimal hat Laib Filmteams vorgelassen, die ihn bei dieser mühsam-meditativen Arbeit begleiten durften. Sie zeigen den Künstler, wie er zart an Zweigen rührt und in einem Becher den herabrieselnden Staub einfängt. Niemals würde er diese Arbeit aus der Hand geben. Auch bei der Vollendung seiner Pollen-Werke im Museum lässt Laib sich nicht helfen. Durch ein kleines Sieb rieselt der Staub, wie zuletzt im Museum of Modern Art, wo der Schwabe zwei Nächte durchgearbeitet hat, um sein fünf mal sechs Meter großes Haselnusspollen-Feld auf den Fußboden zu pudern.

Nach ein paar Wochen hatte das bezaubernde Gastspiel ein Ende, und die Pollen wurden wieder eingesammelt. Nichts darf dabei verloren gehen, Laib will jedes Gramm wiederhaben, um es, in Gläsern verpackt, für den nächsten Auftritt aufzubewahren. Neben der temporären Pollenkunst durchziehen sogenannte Milchsteine seit 1975 sein Schaffen: große nur wenige Millimeter tief ausgeschliffene Marmorplatten, in die Laib Milch füllt, bis sich die flüssige Oberfläche leicht wölbt. Reis und Wachs sind weitere der wenigen Stoffe, auf die er sich beschränkt bei seiner Arbeit. Sein Werk ist unter anderem im Kunstmuseum Stuttgart mit prominenten Kostproben vertreten. Der mächtige „Zikkurat“ ist darunter zweifellos ein Höhepunkt – nach dem Vorbild der mehrstufigen Tempelbauten Mesopotamiens in Bienenwachs errichtet.

Pendler zwischen den Welten

Der Umgang mit fremden Kulturen ist zentral für Laib und seine Kunst. Schon mit fünfzehn habe er ganze Kapitel von Laotse auswendig gekonnt und während des Studiums Sanskrit gelernt. Vor zehn Jahren legte Laib sich mit einem Atelier in Südindien einen dritten Stützpunkt zu, neben dem ersten am Bodensee und einem zweiten mitten in New York, der Heimat seiner Frau. Er genieße sein reiches Leben als Pendler zwischen den Welten, versichert Wolfgang Laib .

Wo wird man ihn in den kommenden Wochen antreffen? Im Museum wohl kaum. Der Künstler plant in nächster Zeit keine größere Ausstellung. Davon habe er in den letzten paar Jahren genug gehabt, sagt Laib. Schließlich wolle er sich nicht wiederholen. Nachdem der Künstler an diesem Mittwoch in Tokio den Praemium Imperiale entgegengenommen hat, geht es erst einmal nach Indien. Mit einem Kurator aus der Schweiz sucht Laib einen passenden Ort für sein nächstes Großprojekt: In einem kleinen Ort im Himalaya möchte er einen Raum komplett mit Bienenwachs auskleiden. Es ist viel Arbeit, die da auf ihn zukommt.