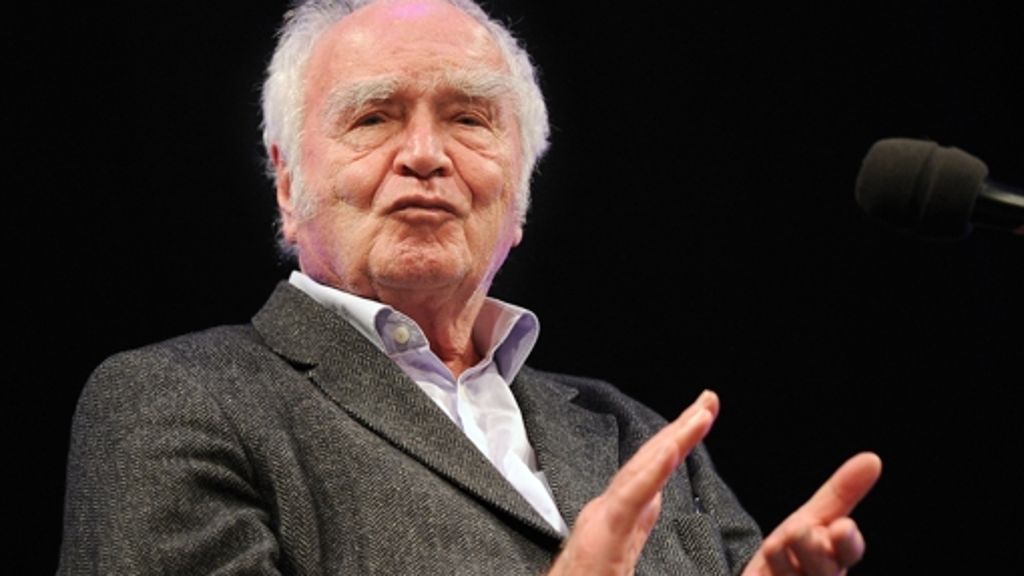

Martin Walser hat zwar sein Tagebuch verloren, aber Notizen und Aphorismen für hundert locker bedruckte Seiten retten können. In „Meßmers Momente“ hadert der Autor mit sich und der Welt.

Stuttgart - Martin Walser hat zwar sein Tagebuch im Zug verloren, aber Notizen und Aphorismen für hundert locker bedruckte Seiten retten können. Oft nur wenige Zeilen lang, von viel Luft durchschossen und umflossen, künden sie von einer wortgewaltigen Verdüsterung seines Alter Ego. Die Welt, wie Meßmer sie, jedenfalls beim „Einbiegen auf die Ausdrucksstraße“, sieht, ist ein Jammertal der Sinnlosigkeit und Vergeblichkeit, der Literaturbetrieb ein Schlachthaus, das Alter ein Massaker. „Meßmers Momente“ sind womöglich noch schwärzer und schwermütiger als „Meßmers Gedanken“ (1985) und „Meßmers Reisen“ (2003). Wüsste man nicht, dass Meßmer eine Kunstfigur des seit je mit sich und der Welt hadernden Selbstverhinderungs- und Entblößungsverbergungskünstlers Walser ist, müsste man ernstlich um ihn fürchten.

Im Grunde ist er aber auch mit bald 86 Jahren immer noch der Alte. Noch immer leidet er an milder Paranoia („Der Welt genügt es nicht, dich zu besiegen. Du sollst ihr fort und fort gestehen, dass dir recht geschah“), narzisstischem Beziehungswahn („Die Tür, die zugeschlagen wird, meint mich“), zitternder Kühnheit und Selbstüberdruss. Zu seinen alten Freunden (Nietzsche, Pascal, Hölderlin, Kafka, Robert Walser) sind ein paar neue hinzugekommen, darunter Ovid („Ich möchte Ovid heißen und so lange tot sein“). Zu dem Heer seiner Quälgeister und Bedrücker gehört neuerdings neben den bekannten „Herren der Moral“ im Feuilleton auch ein gewisser Herr Hellhuber. Aber der verlässlichste Widersacher und unbarmherzigste Kritiker Walsers bleibt immer noch Walser selbst. Ein Großteil seiner Maximen und Reflexionen folgt daher dem Schema paradoxer Selbstentzweiung: mal autokratisch („Ich bin eine abgewählte Regierung, die nicht geht“), mal erloschen („Ich bin die Asche einer Glut, die ich nicht war“), mal transzendental obdachlos („Ich bin eine Wohnung, aus der ich ausgezogen bin“), mal hölderlinesk („Wüßt ich Übriges, wär ich/ älter, könnt ich schöner sagen,/ was am Abhang reibt,/ meinen Sturz zu bremsen“), mal larmoyant („Es tut weh, die Sprache derer benutzen zu müssen, die dich schinden“). So schleppt sich Meßmer, „hingerissen von Schmerzlawinen“, näher an den Abgrund. Er will sich endlich entkommen, „endlich unverständlich sein, auch für mich“. Aber wo der Hase sich auch hinwendet, ist der Igel schon da: „Ich bin die Fortsetzung von mir.“

Die Lust an der Selbstentzweiung

Meßmer hat immer noch großartige Momente. Lakonisch pointierte Sätze wie „Mein Tod spricht Dialekt mit mir“ oder „Kein Genie zu sein und doch verkannt zu werden, das ist die Katastrophe“ macht ihm so leicht keiner nach, schon gar nicht der in seiner Prosa manchmal geschwätzig ausufernde Walser. Aber oft stellt sich doch auch das „Gefühl einer kraftlosen Überschwemmung“ ein, so als ob das ganze Übermaß von Zorn, Wut, Trauer und Verzweiflung nur künstlich herbeigeschrieben sei. „Ausgeblutet liege ich auf den Stränden der Zeit. Kunstatem hält mich am Leben.“ Schicksalsschwer pathetisch klappert der Stabreim: „Würf ich mich in die Höhe,/ löste Fesseln mit blumigen Händen/ und atmete mich frei! Aber ich bin/ verurteilt zu schleppen/ ein Schicksal scheppernder Schwärze.“ Manchmal klingt es wie Poesiealbumskitsch („Sehnsucht ist eine blutende Wunde“), manchmal wie armselige Ausdruckslyrik: „Die Leere dröhnt. Die Armut geht spazieren./ Hüpf höher, liebe Depression,/ ein Weltrekord ist geil auf dich./Mich siedet die Sehnsucht.“

Erhabener Ausdruck, routiniert beschworen

Walser erfindet aparte Wörter wie weltcapabel, haselnussfromm und abbegehren, aber eigentlich will er nur noch sprachlos zu Ende brennen wie ein Märtyrer auf dem Rost: „Erlöse mich o Herr. Lass meine Schuhe aufflammen, wenn ich das Podium betreten. Verbrenne mich gnädig im Nu.“ Aber man lässt ihn nur köcheln, schmoren und stumm schreien. Lachen und Beten wären eine Lösung. Aber „witzig zu sein macht keinen Spaß“. Das letzte Wort des Schmerzensmanns heißt „Die Welt lacht. Mich aus“, und das ist kein guter Witz. Walser ist immer noch einer der angesehensten Schriftsteller unserer Zeit; niemand macht sich nur zum Spaß über ihn lustig.In seiner Meßmer-Trilogie wollte Martin Walser immer schon „den Ton hervorbringen, der durch mein Leben entsteht“. Der düster-misanthropische Ton ist seit 1985 gleich geblieben („Ich möchte so müde sein dürfen, wie ich bin“ stand beispielsweise wortgleich schon im letzten Meßmer-Buch), aber die Melodie klingt heute doch ein wenig anders. „Bis jetzt war’s Geplänkel. Jetzt hat die Schlacht begonnen, die von Anfang an verloren ist.“ Walser will mit allen Mitteln den Eindruck erwecken, als ob es ihm langsam wirklich verzweifelt ernst wäre. Aber am Ende ist alles doch wieder nur erhabener Ausdruck, mit Kunstatem ziseliert und routiniert beschworen, und das verstimmt dann doch.